2009年是舞蹈的歷史從現代進入當代之後,全球舞蹈界最傷心的一年,這年兩名當代舞蹈的先鋒相繼辭世,六月「舞蹈劇場」(Tanztheater)開創者德國舞蹈家碧娜.鮑許逝世,七月「後現代舞蹈」(Postmodern dance)宗師模斯‧康寧漢接著離開,兩名大師的殞落,似乎也標示著一個時代的尾聲。於是在2013年,我們在台北觀賞兩廳院「2013台灣國際藝術節」烏帕塔舞蹈劇場帶來碧娜經典的兩支早期舞作《穆勒咖啡館》(1978)和《春之祭》(1975),情感上廣大舞迷們的緬懷傷感再所難免,但此時也正是個機會,讓我們不妨冷靜回頭檢視,舞蹈界從大師手上接下的觀念啟發,這麼多年來到底走了多遠?

演出的作品年代順序,因為舞台換景的關係顛倒了過來,上半場的《穆勒咖啡館》是碧娜自1976年提出「舞蹈劇場」概念之後,奠定此一影響全球舞蹈觀念的最重要作品。原作品由碧娜親自擔任舞者,而舞台由三面灰牆和供出入的玻璃門,構成咖啡館室內的寫實場景,此次巡迴版改採透明的壓克力版為牆,雖然少了封閉咖啡館與內在心靈的隱喻強度,但舞台佈滿桌椅的現場版演出(影像版早已流通在網路),仍然讓觀眾親身體驗作品的細膩深刻描寫。

碧娜的「舞蹈劇場」跨界從戲劇獲取養分,《穆勒咖啡館》由「角色」觀念處理展現肢體的舞者,也就是說舞者表現的不只是運動的肢體,還有表現內在情感的身體(某方面來說,這也是將身體與心靈結合的身心一元論展現),於是舞台上的六個角色(舞者),重點是在節制反覆的舞蹈動作中,表現其內心慾望的追尋與失落。兩名穿著睡衣的女子,夢遊般垂臂開掌顛簸前進,一名男子整場幫忙搬開擋道的桌椅,戴著橘紅假髮、穿高跟鞋的女子,著急地在咖啡館尋找什麼?白襯衫男子和睡衣女子,似乎有一段糾葛的過去(愛情?),西裝男子四處失神遊走,一直在幫助他人,而忘記了自己的目的。

於是全場在寂靜聲中,加上桌椅的搬動傾倒聲,舞者的呼吸聲,及亨利‧普賽爾(Henry Purcell)譜寫之歌劇《仙后》與《狄多與阿尼亞斯》的詠歎調聲中,哀傷地進行著一場多線交織、細膩深刻的角色描寫。編舞家用徹底個人化的角色挖掘,讓舞者的身體與其內在的情感充分結合,不用太多複雜的舞蹈技巧與招式,但卻用了大量內在情感,並深深嵌入其動作之中,碧娜所關心的:「舞者為什麼動?」在此成了活生生的教材,於是舞蹈脫離技巧的束縛,舞者的個人生命體驗,成為動作的重要發源地。特別在《穆勒咖啡館》舞作中,角色慾望的無法滿足,由個人象徵集體,述說了咖啡館中,人來人往的共同情感故事。

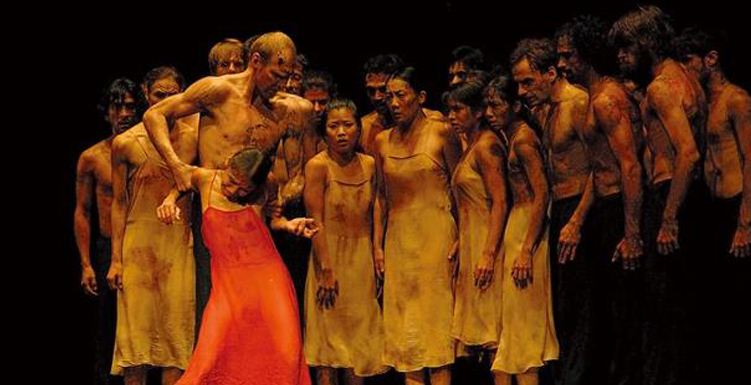

斯特拉溫斯基譜曲的《春之祭》(1913),是尼金斯基的巴黎版首演以來,世界編舞大師的必編舞作,彷彿成了跨進大師行列的試金石。碧娜版的《春之祭》將原先有著長老、祭師、村民的俄羅斯民間傳說祭祀少女儀式,改編成當代版的人類權力關係描寫。她先將舞者分為男女兩大群,而準備被祭祀的則是女舞者群,於是在鋪滿舞台的泥土地上,女舞者一個接著一個撿起地上的紅衣,不知道哪一個是即將的受難者?這樣的處理也製造了戲劇性的張力,每個女人都可能是受難者,這群女舞者也化身為在(男性)暴力下被犧牲的象徵,女性主義的觀點昭然若揭。

但是光用女性主義詮釋未免也太狹隘,碧娜在舞作中用大量反覆的大幅度身體動作,配合著狂暴激烈、非理性重複,對原始力量強烈召喚的音樂,舞者耗費體力的集體舞動,汗流浹背地讓身體(特別是女舞者服裝)與泥巴和成一片,召喚的是人類生存的艱辛與意志,而當長老們要求以少女來祭祀春天之神,以祈求豐收時,到底是誰要成為犧牲者?最後,選出一個最弱小的女性,於是全體舞者又聯合成冷眼旁觀的一群人,眼看著少女狂舞致死,深刻表現了人類與生俱來的原始強欺弱權力(階級)關係悲歌。

這兩個碧娜經典舞作,《穆勒咖啡館》以個體隱喻群體,《春之祭》以群體來突出個體,前者安靜細膩,後者狂暴撼人,動靜之間更看見創作者游刃有餘的洋溢才華。如今大師走了,舞者老了,碧娜大部份為舞者量身打造的舞作,也不知道還能原汁原味保持多久?所以除了懷念,能將舞蹈劇場所開創的精神,在時代中繼續延續發展,似乎才是紀念大師最好的方法。

《穆勒咖啡館&春之祭》

演出|德國烏帕塔舞蹈劇場

時間|2013/03/28 19:30

地點|國家戲劇院