一個社會議題的被討論,或可從外圍的環境、法律等現象談起,或試圖深掘每個事件中的個體內在,此身所存的社會如是,在劇場中所創造出的世界亦如是,唯視演出型態、選擇不同的表現手法。

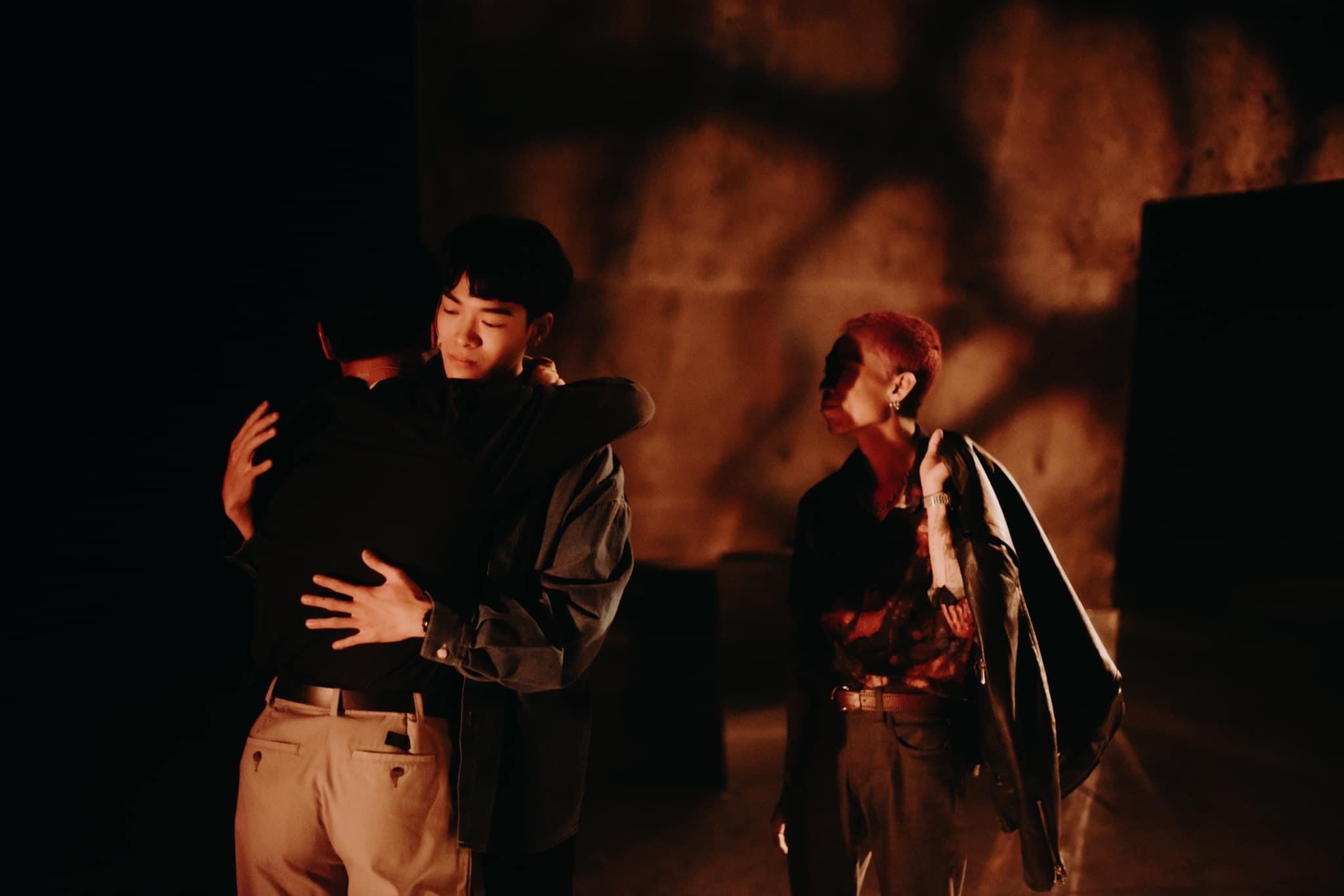

橄欖葉劇團的《凍土》對於死刑議題的討論,並未從大環境與大敘事的視角進行濃縮,討論生存現場對人、以及人所開展出的事件所代表的意義,而是選用對話與自述的方式,揭露出一個事件中所牽涉到的不同人物的心緒;也因此,事件的本身被模糊處理──我們只知道這是因為一個死刑所牽動的不同反應,而事件的經過,只能從對話中的諸多視角,拼湊還原出破碎的真相。

《凍土》的操作,除了是對事件中的加害者、被害者以及其他各種不同身分的人的內在訴說,也讓觀眾能夠從這些角色中,尋找出自己可以被認同的情感投射之處。同時,這些言說也由於人際關係的綰合,讓不同立場有所接觸,試圖從衝突中確認事件對「我」的意義、並取得彼此能夠獲得共識的接點。

當然,我們可以承認「言說」的本身就是一種自我療癒的過程,就如同劇中人許琪芬/許雅婷(張釋分飾)試圖經由創作,重組兇案之後的不同視角也是相同的過程。且這些言說所開展出的交集,則成為了關係上的破冰(或融冰)的契機。

契機已存在於對話之中,也認同王建淵(張家禎飾)對於可使自己感到踏實的日常生活感的期盼,劇中的所有人物也確實朝此努力著。然而劇作的收束、乃至於王建淵對李國豪(楊昇浩飾)的開解是建立於宗教之上,反而讓生活的真實感難以被落實,而懸浮在精神的層面上擺盪。

當此種精神意識的層面,運用在以對話推動情節開展的演出形式上,則難免令人擔心這樣的向內探索,會不會反而使角色陷入解凍後的泥濘中而無法自拔──事實上,在劇中的兩個重要人物也正是如此。王建淵分享贖罪的經驗,是全然依托於宗教,並期望將祝福透過紙袋傳給外界,借此宣達自己的「贖罪論」;許琪芬完成劇本後便離開人世,最終一句「許琪芬笑了,而許雅婷終於可以休息了」,則有著角色的兩種自我在經由訴說、並達成統合的滿足感。但他們救到的,終究只有自己,未曾擴及至身邊他人。

這並非意味著《凍土》意圖傳達不同立場的接觸與相互理解關懷的理念,以及發掘人的深層內在的構想是有缺憾的,而是在表演形式與劇情構成兩相搭配下,劇作理念所期望的「其實在泥土才是自己最真實狀態」,並未被落實,而是成為精神的自我陷溺,並未回到生活的真實感上。因此該思考的是:除了精神的自我滿足與向內探索之外,還能夠做什麼,才可能達成不只是人物的「我」之個人存有,並且與世界產生聯繫,方可進一步思索如何立定於堅實的土地上。

《凍土》

演出|橄欖葉劇團

時間|2020/11/08 14:30

地點|高雄市立圖書館總館B1小劇場