文 簡麟懿(專案評論人)

《火鳥》(1910)與《春之祭》(1913),分別是二十世紀初的傳奇人物,史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)所譜寫的三大芭蕾舞劇之二,此兩曲不僅奠定了其原始主義的美學視野,同時也讓往後的作曲者對節奏的想像更為豐饒。其中充滿變化的樂音與不規則的節奏分佈更是一大特色,他不以過渡性的樂句來連結主題,反而是突兀地將一個段落切換至下一個段落,形塑出強而有力的驟變、前衛且獨具辨識性的創作色彩。

過往透過史氏作曲來進行創作的舞蹈家們,如莫里斯.貝嘉(Morris Bejart)與碧娜.鮑許(Pina Bausch)等人,多半著重此兩曲的故事性與音樂性。然而伊凡.沛瑞茲(Iván Pérez)提取的是其本質中的一部分——與《火鳥》同名的異國色彩以及《春之祭》中的獻祭儀式,來作為創作《火鳥.春之祭—異的力量》(以下簡稱為《異》)的反思與基調;作品中大量出現的法國人類學家勒內.吉哈(René Girard)「慾望的模仿理論」(Mimetic Theory)【1】,也為伊凡提供一個探索「異己」與「自我」的思考脈絡。他爬梳了部分社會中正在進行的現象與殘影(Déjà vu),在控制模仿與暴力的過程中,將一路以來對人性的洞察與預示,透過混亂、殘酷以及瘋狂的形式娓娓道來。

神聖與暴力,再現一九一三

演出的開場始於觀眾尚未入座之前,駱宜蔚所飾演的「火鳥」以各種神秘、冷酷的姿態凝視觀眾席,在舞台上不住地徘徊,欲擒故縱地挑起觀眾對這號人物的好奇與注意力。其身上用羽毛所製成的背心,半開敞式地展露舞者不加掩飾的肉體,隨著樂團演奏起序幕,或上或下地不住舞蹈,如女王般的表演性儀態,散發出一股狂野、自由的奔放氣息。

《異》的舞台上是一個半圓狀的祭台,伊凡用斑斕的服飾散作點狀的分佈,其開放式的空間使得火鳥如一隻徜徉於宇宙的金絲雀,隱隱然有一種崇高的神聖性;只是當獨舞過後的眾人湧入,我們基本上可以定調火鳥就是「異己」的表徵,而眾人則是「自我」的群體展現。

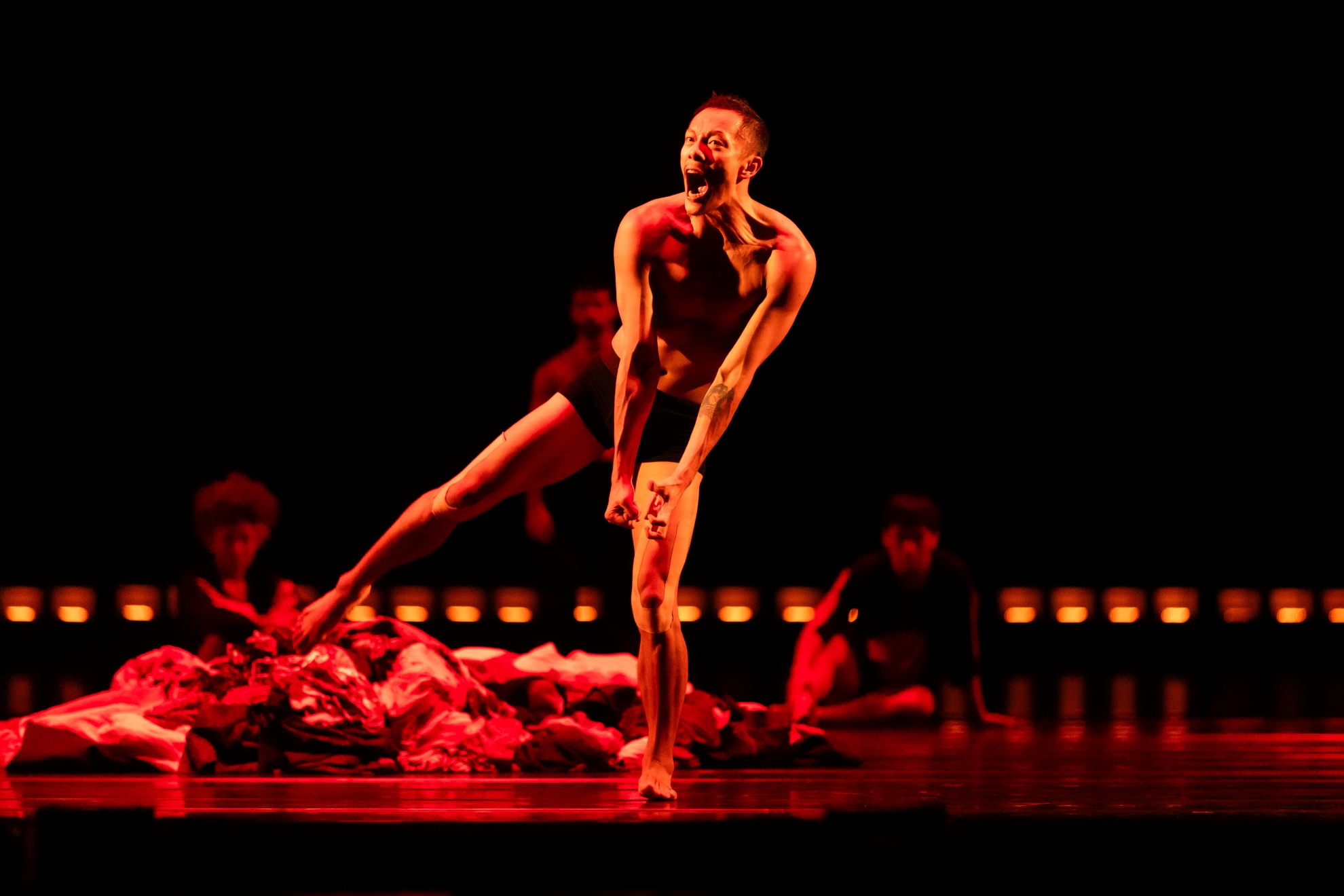

一開始,舞者們在台上與火鳥玩起「一、二、三,木頭人」的遊戲,眾人進行不同組別的分類,或模仿彼此的肢體線條,或以身體的重量來擠壓對方,漸漸地,氣氛陡變,先前遊戲般的肢體演變成競逐的大跳、挑釁和攻擊,其中藉由上身擰轉所產生的旋力,更脫離了先前相對幅度較小的肢體運動,形塑出一種狂喜、甚至於暴力的精神狀態。

值得注意的是,舞者們迷幻而不顧自我地褪去衣物、以及向上拋衣等行為,竟引起了筆者後方觀眾席的議論紛紛,宛若1913年上演《春之祭》的現場(儘管此時還是《火鳥》的演出片段),一道由異教徒所繪出的圖景,台上台下之於超現實與現實的分界。

火鳥.春之祭—異的力量(國家兩廳院提供/攝影MIAO's photography)

當代社會的省思,以獻祭告終

在《異》的上半場,火鳥擁有極其相反的特殊性,即便她曾與舞者遊戲在一塊,可最終她並沒有融入群體,從頭到尾保持著自身所擁有的個性,直至離開;而維持著「自我一致性」的舞者們,到頭來他們陷入群體展現的瘋狂,並且在過程中抹去了自我,且消失殆盡。

根據節目單上,針對創作者與《異》的描述內容,筆者認為其旅居各地創作與巡演的背景,提供了伊凡對於「異鄉人」與「社會效應」的理解與關注。舞台上的混亂,一部分投射了現今世界的紛爭與新聞報導,一部分隱喻了文明之初,未被制止的模仿引發混亂,而混亂導致紛爭,進而集中在相對孱弱的個體或者「異類」身上,並且誘發眾人需要有一個獻祭的對象出來,而這個對方不是《火鳥》,便是輪到了《春之祭》。

非我族類,其心必異——暫時先撇除筆者對作品和勒內.吉哈思想的超譯,然而蘇冠穎所飾演的獻祭者,顯然是一個被排擠的弱勢/他者。

此處伊凡進行了一個很有趣的置換,在以往《春之祭》的對象多是女性,蘇冠穎的性別不僅象徵了當代對事件觀察的演進與選擇,同時帶有一些技巧的身體,也賦予了他「一些」可以抵抗的可能。只不過這或許也是《異》下半場相對無力的一筆,因為此處的現場,獻祭者除了再現與火鳥一樣獨舞的風景外,面對群眾,他依舊是切題地失去主動權,被迫覆蓋上散落的服飾,在吼叫、失序的吃人現場裡,無疾而終。

議題與表演性

整體而言,《異》本身的音樂構成就是一個龐大且不容忽視的個體,佐以伊凡切身的動機與縝密的編排,使得《異》擁有不容忽視的潛能,足以成為舞蹈空間三十五週年的大作;然而筆者認為,我們也不能夠忽視的是跨國共製的難處,在於工作時程與舞者質地的把控。

作為語言的不和諧,「一、二、三,木頭人」的中文發音出現在靈動的〈Variation of the Firebird〉之後,形成了一種辨識過程中的斷層,讓聲音成為了舞者的弱項。現場演奏的即時,也凸顯出樂團與舞團的專業未能貼合,以致於過往創作者所著重的音樂性,無法在獨舞與群舞的過程中產生化學變化的契機。

火鳥.春之祭—異的力量(國家兩廳院提供/攝影MIAO's photography)

《火鳥》與《春之祭》並不是那麼高深莫測的作品,縱然其背後的演奏困難,但史特拉汶斯基所帶來的震撼、不和諧與豐富的音響效果,是一種直觀而原始的感受。《異》所呈現的複雜邏輯,興許已遠遠超過了觀眾對於樂曲所能理解的程度,加上各種創作素材的鬆動,未能俐落地展現舞蹈空間舞者的優勢,對筆者而言實屬可惜。

回到作品本身,《異》所直面的內容並非是再現原作曲的主題與技巧性,而是更大程度地在攀索當今社會與暴力循環的平衡點將落於何方?沿用勒內.吉哈的「慾望的模仿理論」,以暴力創造和平絕非歷史給予我們的啟示,其背後的動機在於呼籲當權者應盡最大的力量限制暴力,即使訴諸最激烈的手段——獻祭。

因此在《異》的最後篇章,所有舞者共舞一段歡快的群舞,透過藝術來回應編舞家所說:「天選之人的犧牲,原應要讓我們在舞台上所建立的社會重獲和平……為了讓人性抱有希望,這個社群將走出命運,帶著同理心加入犧牲者的獻祭之舞。」【2】再回想起當今社會反對俄羅斯興戰的立場與氛圍,不禁讓人同意藝術所帶來的彈性空間,保留了眾人接納同為俄羅斯作曲者史氏的作品,以及「異己」能夠相互對話的重要性。

注解

1、慾望的模仿理論——「(勒內.吉哈)認為人都有『模仿他人的慾望』(或單純稱之為「模仿」[mimetic])……而那些被模仿的對象,可能是所謂的「英雄」、「典範人物」……模仿的慾望總是導致衝突,衝突時常導致暴力……眾多模仿者之間競爭,想要脫穎而出成為更出色的模仿者,以致模仿者彼此之間互相成了敵對者。」蔡銘偉,〈人物與思潮/耶穌基督的死該是人類的「替罪羊」嗎?〉,《曠野》199期,2016。

2、參照《火鳥.春之祭—異的力量》演出節目單。

《火鳥.春之祭—異的力量》

演出|舞蹈空間 ✕ 海德堡舞蹈劇場

時間|2024/05/10 19:30

地點|國家戲劇院