TT不和諧開講2018‧第六講:藝術可以這樣搞──社會場域劇場的政治與美學

時間:2018年10月24日 19:00-22:00

地點:社會創新實驗中心A-1創藝廚房

主持人:紀慧玲(表演藝術評論台台長)

主講人:鍾喬(差事劇團團長)、黃立慧(藝術家)、劉尉楷(山東野表演坊團長)

與談人:吳思鋒(劇評人)

紀錄整理:楊禮榕(劇評人)、評論台編輯群

—————

紀慧玲:

今天的三位講者各自在做不同的社會連結,有的訴求參與、介入,訴求直接參與行動本身,甚至是改革者。這些不同藝術的形式,是可以擴充我們對於表演藝術與社會連結的重要思想。表演藝術不只是純粹在劇場裡面討論美學、藝術表現完熟不完熟,甚至思考創作者如何利用這樣的藝術形式,來做什麼樣其他的生命歷練。

今天邀請的三位講者,各有不同的經歷,所從事的藝術表現形式也不太一樣。第一位講者鍾喬,是台灣資深的民眾劇場工作者,他所從事的表現形式比較容易識別,就是戲劇,一種觀演式的戲劇。不只是我講得這麼簡單,還有到成果發表前的參與脈絡。鍾喬代表一種直接參與社會的藝術形式,更重要的是作為台灣劇場一條鮮明的思想路線,在台灣的現代劇場脈絡中,受到什麼思想啟發,選擇這樣的藝術表現形式,在二十幾年前的社會參與脈絡是怎麼形成的?第二位是立慧,立慧以個人為展演,以行為藝術做為她的表現形式。在不同的場域、事件、主題呈現的時候,她的觀念是什麼,待會由她來說明。我覺得蠻好的是,她對我來講是一個更新的領域,行為藝術在國外的發展很早以前就不是單純的純藝術領域或藝術表現,行為藝術很早就是要打破傳統藝術形式,是要介入社會,有這樣的脈絡。第三位是劉尉楷,我也是這次才認識。作為一個更新世代的人,尉楷跟花蓮很多朋友為什麼選擇到一個社區進行漫遊式劇場?為什麼選擇這樣的形式操作?在過程中碰觸到哪些問題?或是發現年輕一代劇場工作者跟在地民眾之間,用戲劇方式結合或不結合,這裡有什麼樣的可能性。這是現在年輕一代更樂於操作的介入方式,跟鍾喬將要說的世代、社會參與的不同思考,有可以相互辯證、呼應的地方。總之,今天的面向是環繞藝術實踐、社會實踐兩者之間互相連帶性關係。等一下聽完三位講者與吳思鋒的回應之後,希望大家可以提出更多的問題來討論,謝謝大家。

鍾喬:

各位朋友大家好。劇場作為一個社會實踐,在我個人的經驗,或是後來做差事劇團和更年輕世代的人共同工作,它的狀態是如何?先從我的背景說起,現在是價值觀斷裂的年代,也許我三十年前展開民眾戲劇的一些經驗,對各位而言已經是很陌生、遙遠。我是八○年代中期到九○年代,涉入台灣的劇場。八○年代,只是作為《人間雜誌》的編輯、寫作者,參與王墨林在《人間雜誌》做報告劇,也是當時小劇場運動的旁觀者。但1989年結束後,因為陳映真老師的介紹,到韓國參與由菲律賓主辦的民眾戲劇《訓練者的訓練工作坊》('Trainner’s Trainning Workshop’),一腳踩進(民眾戲劇)。研究所時,受教於姚一葦老師。經歷《人間雜誌》、八○年代社會運動,再從亞洲出發展開「民眾戲劇」。我的劇場經驗和台灣同世代的人差別很大──大部分是歐美掛,而我是亞洲第三世界掛。這一種經驗蠻有意思的,1989年蘇東波(蘇聯、東歐、波蘭)社會主義體制解體,世界由西方宣告資本主義勝利,福山(Yoshihiro Francis Fukuyama)也宣告意識形態的終結,意思是「你們這些社會主義者、左派不要再玩了」。

1991、1992年我到菲律賓的時候,第一次閱讀到波瓦(Augusto Boal)所寫的《被壓迫者劇場》,賴淑雅翻譯的。那本書是波瓦早期七○年代寫的理論,論述中特別強調布萊希特(Bertolt Brecht),特別提亞里斯多德(Aristotélēs)的移情作用來批判。亞里斯多德是運用悲劇、移情作用在舞台上,要把觀眾不斷拉入演員的情境裡面,因此失去自己對於舞台上發生事情的批判性,這是我們對戲劇美學的認識。但是我閱讀的時候,到現在印象還很深刻,波瓦把這件事情涉及到雅典和斯巴達。一般普遍的世界觀,認知斯巴達是野蠻的、雅典是民主的。波瓦點出雅典是寡頭民主,這個民主是不處理分配問題。比如我們成長的八○年代,接觸過一些左翼思想、社會主義思想,民主自由也很重要,但是和自由派最大的不同是「平等」。資本發展把底層的人踩在底下,這件事情是社會主義要反對、要革命的對象。波瓦在論述中談到,雅典的城邦民主政治,一直到現在是相同的。簡單來說,幾乎可以說是一脈相承。西方的文化反映在政治經濟上的狀態,分配問題不能被討論,寡頭政治、社會階級的問題不能被打破。這是我在理論上開始思考民眾戲劇的第一步,關鍵性卻是那時蘇東波(蘇聯、東歐、波蘭)解體,世界不再相信社會主義。

在菲律賓的現場,回想台灣八○年代社會運動。那麼多工人運動、農民運動、原住民運動、環保運動,把底層的人壓在社會底下,激發我們希望透過戲劇或文化方式展開社會改造,這是開始。回到台灣以後,九○年代開始做民眾戲劇,對於我或差事劇團、或前面的「人間民眾劇場」而言,比較多的是社會性、民眾性。然而,寫作、劇場、電影、創作、美術,除了民眾性之外,重要的是美學性。如果不具備這兩個條件,很難為1990年以後的台灣、世界發言,因為世界已經改變了。1993年,陳映真老師寫了一個報告劇《春祭》,關於台灣白色恐怖。陳映真老師在工作時,談到:作為一個小說家,雖然很重視寫的內容,但是「怎麼寫」是一個作家的根本。引用比較知識的語言來說,你的美學性建構在什麼地方。這時的我,從原本強調民眾性的召喚,回到美學性來。

1995年到美濃工作,大抵是在探索這兩者如何平衡而矛盾、掙扎的狀態。一直到1999年地震,我們到石岡和石岡媽媽工作。雖然同樣是介於民眾性和美學性的辯證和討論,但找到一個具體的投射方向。從理論上來說,是拉丁美洲解放教育的哲學家保羅.弗雷勒(Paulo Freire),《被壓迫者教育學》書裡面講到,他沒有特別講劇場,而是透過文化來處理世界不平等的問題,最重要的是產生對話機制,以世界作為中介。意思是,對話的時候要面對我們是戲劇工作者進入到民眾生活當中,怎麼樣和他們產生對話關係,並不是各說各話,或是各談一半。對話是怎樣去面對結構上並不平等的視線關係。像差事劇團的社區劇場經常討論一個問題,便是知識份子和民眾視線的對等,怎麼樣被建構成民眾戲劇在社區的核心價值。

延續到2013年的台西村,針對空污,和當地的八個農民展開「證言劇場」。這裡的重點是:發展所帶來的代價,底層的民眾如何承受。用日本東京大學教授高橋哲哉的「犧牲體系」來說,發展帶來環境污染,通常犧牲的都是生活在邊緣地區,因為污染的工廠設在那些邊緣,變成了發展所犧牲的代價,因為這件事情我們在這邊展開這個文化行動,才有比較具體的呈現、討論、完成。我想跟大家分享理念。

第一個理念,怎麼樣建構知識分子和民眾之間的視線對等,要改變整個藝術家的生產方式和對於生產藝術的思考。歐洲哲學家華特・班雅明(Walter Benjamin)作為生產者的作者──作者可以替換成藝術家、劇作家。在馬克斯主義裡面講的生產力決定生產方式,推動不一樣的生產關係,有資本主義的私有制,也有社會主義的共有制的生產關係。如果藝術家想用他的藝術達成一種精神世界的改變,班雅明發現全部都是適得其反,重要的生產關係的改變是從布萊希特的史詩劇場開始,布萊希特希望台下的觀眾不是靜態的坐在那裡,而是開始思考改造社會,這個大家都很熟悉。班雅明視其為生產關係的改變,作者本身透過他的藝術創作已經和觀眾一起嘗試展開一種文化行動。

我們的文化行動、差事劇團的藝術與社會文化行動,很多的背景是在這樣的思考底下形成的。我出生於1950年代,二、三十歲的時候是1980年代,參與社會運動、變成文化人、參與抵抗體制的文化行動。在五○和八○年代分別是台灣社會很有張力的時代,因為面臨冷戰和戒嚴兩種意識形態的撞擊。1987年台灣才解除戒嚴,九○年以後,一方面台灣不再戒嚴,一方面進入後冷戰、全球化、全球市場的年代,新自由主義開始展開,宣告冷戰革命年代的結束。過去社會主義體制、左派的人在思考的問題,已經不再形成重要的問題了。在那樣的年代,我回過頭來思考冷戰、戒嚴體制,就民眾戲劇介入社會而言,會思考怎麼樣的資本掛帥及發展主義形成的社會犧牲體系。

為什麼要做白色恐怖的戲劇,是因為冷戰的反思與批判。在後冷戰、後革命年代,有其特殊的重要性。在上週的《范天寒和他的弟兄們》裡,在談三十年前怎麼樣,八○年代怎麼樣回返五○年代的現場,把這兩件事情關連起來。九○年代後,非常快的,新自由主義瀰天蓋地,亞洲境內很快發現貧富差距、青年就業困難;也涵蓋在歐洲在內的資本主義社會崩解。

怎樣看待崩解,和文化行動產生關連,最能夠讓我感到共鳴是墨西哥「查巴達民族解放陣線」革命組織。時間關係我只講蒙面的副司令馬科斯(Subcomandante Marcos),他透過某一種文化行動,像網路,去發表他們的主張,把他和一個原住民長者對話的內容變成他重要的理念。以原住民的聲音去看待資本全球化後、世界資本主義的擴散問題,非常有啟發性。他曾經講到,他們的軍隊不斷在雨林裡面前進的潰敗,這個原住民長者形容是「從未抵達、從未放棄」。我們在做的文化行動和這樣的情境類似,首先展開自我和他者的工作,然後在他者當中去延伸他們的故事,我們和他者有了對話關係。在這前提下,才有可能把他者的故事轉成戲劇藝術的表現。

黃立慧:

大家好,當初受邀座談就有跑錯棚的感覺。先跟大家簡單介紹我在做什麼。我叫黃立慧,主要的媒材是行為藝術。通常告訴別人我在做什麼的時候,如果他回答的出瑪莉娜(瑪莉娜・阿布拉莫維奇,Marina Abramovic),我眼淚就要掉下來了。行為藝術是一種藝術類型,比如繪畫使用顏料、畫布、畫筆,行為藝術的材料就是身體、語言、行為、時間性跟現場。我一直以行為藝術家自居,從國外唸書回來以後,一直面對現在觀眾如何理解這個媒材。我自己的觀察是,台灣行為藝術的發展跟小劇場的關係非常緊密的。它的好跟壞是一體兩面,壞的意思是當焦點放在身體性,其他行為藝術面向、元素開始相對比較少被意識。因為我自己的背景、我們家的一些關係,我對鍾喬老師、《人間雜誌》(的脈絡是理解的)。我覺得是有趣的對照,並非從理論上理解這是什麼,而是我爸爸也是這個人脈之一,我比較是從社會關係、家庭關係上來理解左派,這形成一個非常有趣的體驗。大概沒有幾個小學二年級的小孩跟別人說:「我不能吃麥當勞,因為那是美帝的產物。」從小被訓練很好,「雙十節不能搖國旗。」我的父親是這樣的角色,我跟我妹妹也被訓練而知道怎麼回應這樣的狀況。

我覺得這件事情非常有趣。以家庭為單位,去接近某種特殊的、少數的政治理念。作為這種家庭長大的小孩,到外放生之後會產生一種落差。這個落差非常有趣,也是發展出我現在創作的一種模式。二十幾歲的時候參加了不同的社會場域、社會議題活動,不是以工作者的方向介入──那時候覺得去參加不同的場域比較潮(笑)。我後來在日日春(日日春關懷互助協會),性工作者合法化的組織裡擔任義工,那個經驗對我來說蠻重要的。我認識一件事情的方法,是藉由想要談的事情跟所謂議題團體之間的關係是什麼。我第一件行為藝術作品,那時候年紀輕,當別人問我「你這個作品在談什麼?」,我非常快速的把創作跟對應的議題連在一起。這裡面的危險是,作品得以成形並不代表我在做一個作品來說明性工作者,而是以我在這個議題的理解作為一種對照,再拿出來談。

除了倫理上的分辨,我在想一種新的路徑。為什麼選擇行為藝術,因為我早期行為藝術的方法是角色扮演或身體性,用非常強的一種方法去介入。後來做了幾件作品,發現這種方式到達一種極限。你自己直接去扮演那個身份,這件事情可以無限的代換下去?可是這東西畢竟是有極限。後來試著用另外一種談法,有沒有辦法不去用符號,而是直接談我要談的事情。有沒有另外一種轉喻的手法去談我覺得這個事件、現場發生了什麼事。我並不是一個理論基礎或思想基礎這麼堅硬的人,可是我跟鍾喬的對照關係非常有趣,那一代人的感知怎麼形成,對我來說是非常難以理解的事情。我看我父親,當他說不可以吃麥當勞,他的世代、群體怎麼理解,知識性和感知上的落差又是什麼,我一直以來都在想辦法處理這件事情。

大家對我的作品可能不太熟悉,今天簡單給大家看我這兩年主要在做的作品《黑白棋》。黑白棋有下過嗎?黑白棋怎麼下?它的概念跟圍棋很像,以一條線作為基礎,要把對方的棋吃掉。簡單來說遊戲的基本邏輯是棋盤作為有一個有限空間,進入這個空間的兩方怎麼爭奪地盤。第一次做這個作品是在台中忠信市場,不知道大家有沒有去過。忠信市場一直傳說要被都更,要更不更,不了了之。忠信市場本身是棋盤方格形狀,當時把忠信市場作為一個平面圖,塞到棋盤裡。《黑白棋》這個遊戲作為一個基礎的邏輯是空間是有限的,兩方在對立的過程中爭奪地盤,用這種方式談一件事情。忠信市場禮拜一到五都沒有人,只有自己人在裡面走來走去;六、日爆紅,大量的文青在那裡出現,網美都在那裡拍照。非常有趣的是,雖然他們不是這個空間主要的使用人,只有兩天大量的出現在這個空間,可是他們開始改變這個空間怎麼被理解、使用。在這個基礎上,我把所有觀眾分為兩種人:在地與外來。

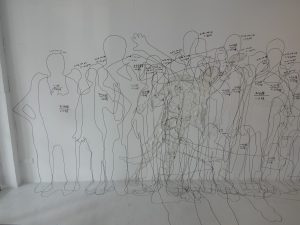

這是台北版,劃定一個區域範圍到期盤裡,只要在這個區域裡面上班、上學、工作,有任何的routine(週期性固定活動),就是所謂的在地;只是經過來玩、來看阿姨就是外來。標準非常無情、明確,「在此時此刻展出的時候,你跟這個空間有一個日常關係」,十年前住在這裡是外來。在這個規劃底下,棋盤非常大,觀眾做兩件事情,一是在牆上留人形,一是下棋。參與者身份有在地跟外來兩種。觀眾一天只能下一步棋,一般下棋是一黑一白,但是我沒有辦法規定來的觀眾是在地還是外來,所以棋盤會反應誰在什麼時間出現的越來越多,人數越多的那一方對賽局的掌控力就越強。再來,如果你是外來,展場中間有一顆燈像是太陽一樣,你十二點來到這個空間的你的人形就留在十二點(映照的位置)。所有外來的人形在什麼時段最常出現?人形都用黑色紙膠帶貼在牆上,貼完之後下棋。在地用相對位置,你家住在那個方向,人形就留在那邊。在地跟外來兩種不同身份在定位,一種是時間性、一種是空間性。人形化以後在裡面塗一層糨糊。遊戲一天只能下一步棋,在地有地緣關係可以回來,每回來一次糨糊就多一層。

這個展場會出現什麼結果?這些都是外來人形,中間像是壁癌的是在地人形。過程中每個人是黑棋、白棋都可以判斷他的身份,他把棋下在哪裡則是策略。很有趣的是,會發現不是只有在地幫在地,外來幫外來。所有人都在面對一盤殘局,去決定我在殘局底下做出什麼決定,也都沒有辦法猜測下一個人是誰。得到兩個結果,牆面上在處理的是什麼?誰在這個空間出現的最多?為什麼外來跟在地用兩種不同材質?膠帶跟糨糊都具有黏性,外來的人佔的面積只有一條線性,在地的是一個人形的糨糊圖,覆蓋的空間面積遠大於一百多個外來者的線性面積。在立面上要處理是這兩種身份跟空間的緊密度是有差異的。剝除的時候,膠帶是一撕就下來,糨糊非常難去除。棋盤是另外一個邏輯,它沒有管你今天跟這個空間的緊密程度,遊戲規則是人數多的人贏,對空間的掌控性越大。

為什麼我稱這樣的東西叫做行為藝術,而不是裝置藝術。我作為規則出現在空間裡面,我要調度規則。撤展以後,黑色人形拉下來變成一顆球,這是它在牆上佔立的面積。糨糊是在地每天累積出來的,從牆面上刮下來的痕跡,作為一種對照。這個系列已經做了好幾場,我發現作為一個藝術家出現的展出空間,通常是這幾年很夯的文創區域。根本不必去找文創區域,再找空間。只要是展出空間就含有想要往文創推進的空間性質,都有以前使用所留下來的空間痕跡作為文創產業的內容。這個大家有興趣再談。

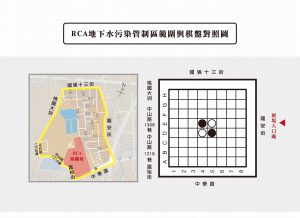

我比較想要談的是「黑白棋RCA特別版」,我和思鋒也是在特別版認識的。承接黑白棋的基本格式,有一些不同的調度,空間是在桃園的工傷協會工作站。他們跟RCA關懷團體的關係是蠻緊密的,主要的工作人員劉念雲跟我是蠻久的朋友。這次合作是難得的經驗,她跟我談運動做到這些階段,組織的這些人、RCA阿姨每個人上台講話都非常政治正確,非常順暢,作為一種演出已經非常明確。念雲在嘗試試有沒有辦法經由另外一個框架去理解作為RCA主體的前女工。

遊戲規則裡,前景放了這個報導照片,RCA以前在台灣發行了《RCA家園雜誌》,他們給了這張照片,阿波羅十五號計畫,「我們好棒,這是我們公司的產品」。它是一個社內雜誌,不用對外推銷,可是對員工傳達「我們對這件事情有貢獻」。事實是,台灣廠沒有做這件事情(阿波羅十五號計畫),為什麼要做這件事情(對內宣傳跟計畫有關)呢?剛剛鍾喬談為什麼RCA選擇台灣作為一個點,跟冷戰之後台灣經濟奇蹟結構有關,這種美國夢的號召,高科技、最前端作為號召,號召當時年輕女孩子進到這個場域作為一種生產機制。圖片下面擺了一台電視機,放以前RCA做映像管電視機,放阿波羅十五號登月的畫面。

這次黑棋跟白棋跟之前不一樣,分成在RCA工作過跟沒有在RCA工作過的人。可以想像在RCA工作過的人以全體人類來說一定是少數,但是因為在工傷協會,盡地利之便網羅很多RCA阿姨來下棋。棋盤範圍是RCA地下水污染區的範圍。棋盤旁邊黑色的輸出,做了兩層輸出,前景是RCA已經撤廠後,後景是RCA還在運作的樣貌,作為還在運作、沒有在運作的對照。比如一個桃園長大的小孩今年20歲,對於RCA的印象可能是上面那一個。不是不知道,是在知識上不理解這件事情,缺乏一種連結性,怎麼會從下面變成上面那個。賽局的配置是只要是RCA工作過人的下黑棋,定位的方式是住的方向,留下的姿勢是他們在工廠工作的身體姿勢。像這個先生是檢驗員,工作是看驗片,他畫下來的人形。遊戲是這樣,只要他們下的黑棋導致局面上黑色多過白色,就可以把人形裡面大圖輸出的影像用酒精擦掉。為什麼要這樣做,第一,RCA污染案跟有機溶劑有關,酒精就是一種有機溶劑,使用有機溶劑把他的人形擦掉的時候,會藉由人形從現狀看到。當越多的RCA人下那步棋是贏家,就可以讓更多人看到前後的對比。擦的時候,規定穿的跟以前進廠工作一樣。擦那個其實還蠻累的,回到當初某種勞動現場,就是那個用力。抹布擦完以後髒髒的掛在旁邊,每個都有名有姓。身體付出的代價不會在賽局上,會放到旁邊。

這件事情開始變地越來越有趣,第一次黑白棋下完,RCA方大獲全勝,因為來的觀眾都對RCA阿姨非常好,沒有人敢吃掉他們。所以第二場改變賽局,黑棋留在台面上,白棋撤掉,第一局贏的時候是四十四顆,除了放上本來開局的白棋之外,這一盤只能下白棋。為什麼要做這樣的改變,RCA經歷過事件核心的人之前都會死掉,死掉之後的話語權在沒有影響力的時候,作為後人怎麼進場去承接他留下的影響力。RCA理事長突然意識到不能再下,她臉上有種很有趣的沒落,那是她的現實,那就是你的未來。黑白棋作為一種對立身份,不管在那個空間上誰輸誰贏,都沒有辦法迴避你們都住在污染區裡面,空氣會飄、水會流。那個產業怎麼樣影響到桃竹苗現在科學園區,人的認知怎麼改變,描述它作為一種美國夢是非常輕巧的。阿姨以前回村裡,村裡的人都說「華僑回來了」,只要去RCA工作就是華僑。為什麼那個工作可以重複每天十二小時。這一代的金錢觀跟父母不同,在這裡體現的很完整,在那個時間點其實是一種交換,可以交換更多可能性,影響一整代的感知,他們在理解錢跟我們理解錢的落差是這樣慢慢出現。這個版本增加了SNG連線,在網路上請大家說明為什麼下這步棋。每多下一步黑棋會在棋的下面藏一個小的RCA物件,以前工作的東西或照片,敵方把棋吃掉以後,要把他的東西移除。這是很有趣的兩件事,安排的故事線怎麼樣因為規則被打亂。被拾取碎片的時候,人會用不同的組織方式在理解。

《黑白棋》RCA版(攝影郭杏端)

《黑白棋》RCA版(攝影郭杏端)

RCA這個系列有趣的是有實際具體的人作為對映,他們平常一起是不會講這些事情。雖然他們講的內容還是一樣,非常政治正確,可是當一樣的語言出現二十次是什麼意思,三十次、五十次覺得開始變無聊的時候會怎麼樣。工傷協會的人非常想要下黑棋,我在這裡工作這麼久,為什麼一定要下白棋。裡面的討論非常多。以這個作品為例,我大概在嘗試可不可以不要直接講故事,因為故事聽過就忘。RCA阿姨的東西只要有懷舊情懷就有賣點,可是賣點過了之後跟你無關。有趣的是怎麼建立這個事件跟個人的關連性,人在裡面做出不同的選擇,沒有要管你是否支持RCA,但是這個場域出現的時候,像是一個陷阱,人會慢慢出現對於這件事情的想法。這是我在談創作作為社會介入的時候,比較有興趣的方向。

劉尉楷:

大家好,我是尉楷,是花蓮人,戲劇背景,大學、研究所是台南大學戲劇創作與應用學系,作為啟蒙學習的場域。南大戲劇系強調應用劇場,範圍很廣泛,包括鍾喬老師說的民眾劇場就是我們學習的脈絡。

這次的社區漫步劇場,得先說明原本是「花蓮老王」在做的,而我自己是山東野表演坊。花蓮作為一個藝文創作區域,不是弱勢,只是少數,有很多團體彼此互相支援。社區漫步劇場有很多伙伴,用不同的角度看待,有社造、藝術、民眾參與的角度。我主要是在規劃社區漫步劇場,所以用劇場的脈絡來介紹。剛剛報告的影像是花蓮老王的總召施至謙做,照片是陳珮芸提供。影片作為認識花蓮溝仔尾的開始。最後看到溝仔尾景象是現在花蓮市區溝仔尾,中間淺色水泥一條,往上看是中央山脈,往下是太平洋。

溝仔尾是指紅毛溪從中央山脈一直流下來到太平洋,整個地方都泛指溝仔尾。現在是停車場的地方住著溝上人家,是一次火災之後臨時安置,產生很多新興行業和特種行業。早期花蓮舊火車站就在溝仔尾附近,延伸出很多西服街、茶室、私娼文化。花蓮的商業行為主要是聚集在這邊,後期式微之後,把溝仔尾填起來,慢慢驅離溝上人家,變成現在的停車場,停車場跟這次的創作很有關係。前些日子花蓮發生大地震,統帥飯店被震掉,因此檢驗出花蓮遠東百貨也是違章建築,也被拆了,被拆了的東西現在都變成停車場。花蓮拆了很多東西,最後都變成停車場。停車場作為一個很有趣的意象,放在溝仔尾這個地方;現在的爭議是溝仔尾究竟要不要發展香榭大道。

做溝仔尾漫步劇場不是憑空想像。2015年山東野表演坊、秦嘉嫄老師和一群東華大學藝創所的伙伴在溝仔尾做過類似的活動,所以溝仔尾的長輩、居民對於這樣的戲劇媒材介入到社區,不會覺得太多刺激、驚喜,已經有一定的習慣程度。再加上事逢選舉年,看到很多不同黨派、不同陣營的人聚集在溝仔尾拜票、拉票等,對於熱鬧的活動行為這件事情已經是家常便飯。2018年開始,我們把長輩聚集在一起。一開始沒有多想太多,想說可以跟長輩一起陪伴,發展一個戲劇,這麼簡單。每個禮拜四早上八點到中午十二點,做了很多事情,現在還持續進行。不同的伙伴會針對上次的課程作調整,不斷把這些長輩們聚集在一起,會聽到很多長輩對於溝仔尾的記憶。這個地方是很多社區組成,來自很多現代行政劃分不同的里。一個很強大有力的支持是主計里里長張憲聰,他覺得這邊的年輕人慢慢出走。整個花蓮年輕人出走率也很高,尤其是溝仔尾比較多外來人在這邊開文青咖啡店、潮牌店。年輕人想要回來溝仔尾創造新的生命力,這些長輩們沒有地方去,在家裡面發呆閒晃,這些是里長告訴我的。所以把他們聚集在一起,讓社區居民每個禮拜四可以聚在這裡,不管辦什麼活動、課程,他們都很開心,因為可以跟彼此見面聊天。場地是里辦公室,產生很多社交行為,彼此關心對方。

我們也試著在這樣的場域做戲劇活動,原先的構想是希望長輩可以加入社區戲劇、戲劇展演,所以做了很多戲劇活動,過程中發現長輩對於看戲很有興趣,但是對於演戲沒有興趣,甚至是排斥。這當然可以理解。不論是做社造、社區相關藝文活動,跟參與對象相處都得知道他背後的脈絡。溝仔尾很多長輩不善國語,甚至是文盲,覺得戲劇是文明的產物,自己的身份跟戲劇格格不入,一開始很拒斥。發現這樣的行為之後,因為人力只有四位,人力的負擔是蠻可怕的,這些長輩大概有二十至三十個。所以,想說能不能召集對溝仔尾、對劇場有興趣的伙伴,號召更多年輕人進入溝仔尾,跟長輩一起從事戲劇活動,或是從事陪伴性質的活動。活動擴大成兩邊──每個禮拜四在社區陪伴長輩,每個禮拜六在花蓮文創園區上在地青年的戲劇課,讓他們把劇場活動方式應用在比較高齡的長輩身上。讓他們信任我們,跟我們一起相處、創作,這樣的方式產生一群大量的(有志一同的)青年,也結合里民,這個團體是這樣誕生。

開始排戲之後最大的主題是希望故事跟溝仔尾有關。想在溝仔尾的哪裡演出比較好喬,因為里長作為最大的後盾,照片裡面看到溝仔尾廟口前,中間白色衣服是里長,旁邊是蔡老師,都是在溝仔尾居住三十至四十、五十至六十年的長輩,有很多溝仔尾故事提供給我們這些年輕人。也利用社區桌球教室排戲。里長的孫女,一開始只是來看爺爺排戲,後來就淌了混水、加入演出。

這齣戲分成三部分,第一個是「漫步在溝仔尾」,隨著戲的情節移動到不同地點。第二部分是「導覽溝仔尾」,被標籤化、特殊化的地方,導覽的時候也會有戲中的人物出現在此。第三部分是回到文創園區,搭建了場景,演那時候的私娼文化。這是上半場漫遊,在咖啡廳、在溝仔尾停車場。這個角色是賣芭樂的,對於不是溝仔尾或花蓮的人有點奇怪,但是對於溝仔尾或花蓮人來說是一個回憶。那時候豪華戲院是花蓮的二輪戲院,現在花蓮沒有二輪戲院,只有秀泰影城。芭樂姨以前會在豪華戲院這邊醃製芭樂,我在高中還會去光顧過芭樂姨。所以當角色一出現,有些人皺著眉頭,有些人哈哈大笑,可以分辨誰有這段記憶,我覺得還蠻有趣的。

有些場景在戶外演出,阿嬤一開始不知道我們在幹嘛,我們在戶外排戲,她會在很遠的地方看,到我們正式演出她就慢慢靠近,演出的時候,她也沒有買票,就直接進來當觀眾了,我覺得這也蠻好的,是一個很特殊的情懷。在社區劇場做戲有很多像這樣事情發生,蠻浪漫的。回到下半場在園區做關於茶室、私娼文化的議題,里長夫人、里長孫子原本都只是來看爺爺排戲,沒想到被拉下來排戲。最後,時間的關係,放一個剪接過的影片,【1】讓大家知道整個溝仔尾運行方式。這些畫面是我們一開始先把觀眾分成兩批,一批先看戲,一批先導覽。今天先介紹作品,如果有觀眾對執行、作品有想要再認識,可以藉由對話的方式提問。

在溝仔尾執行這樣的計畫有兩種不同層面,上半場大部分的參與者不是住在溝仔尾,甚至不是花蓮人,藉由這樣參與過程去規劃溝仔尾的戲劇。下半場在舞台上演出的大部分是社區居民、里長,組成這樣的文化。現在社區劇場蠻好的討論是,究竟用什麼樣的方式進入到社區?這次《咱溝仔尾a春酒派對》是一個很重要的關係是伙伴關係,我們跟當地的居民用很長的時間,彼此認可對方是伙伴之後,再有作品發生。對我來說,作品的生成我沒有那麼在意,而是中間的過程。我關注的是,社區劇場究竟發生在社區,還是討論社區的事情?社區參與的成分有多高?謝謝大家。

吳思鋒:

在中場休息之前,我先把對三位的問題提出。

先從尉楷的作品開始;溝仔尾基本上是花蓮市市中心,位在中山、中正、中華路的金三角區域,從這個區域可以一直延伸到海邊。沒有去過的人,不要太快把它想成破敗的區域,它基本上是比較老舊的市中心,以前舊火車站在這一區,王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》對這一區有很多很重要的描述,用小說把這個地方的歷史記錄下來。我的意思是,香榭大道的創始人很想要從香榭大道一直往海邊開發,因為海景第一排的地價比較高,目前最大的夜市也蓋在那裡,再延伸下去就是往七星潭、花蓮港。剛剛尉楷的講法是它比較是一個老舊的區域,老人家、外來人口比較多,比較混雜的區域;換個角度來說,也是一個政府虎視眈眈要開發的區域。我好奇的不是這個社區劇場是怎麼做的,而是當你們在做社區劇場的時候,它跟什麼綁在一起,比如前面說的社區改造,或者某種文化旅遊。

這個區域在四、五年前就開始有很多社會事件,包括以前的溝上人家,很多海產店,它是一個大水溝,幾年前因為發展,住戶被迫遷了,原本可以登錄為文化資產的福住橋也被拆掉。這幾年,那邊發生很多社會事件,也發生很多文化活動,包括讓觀眾移動、漫步的《夜遊》,還有里長解籤,里長很會說故事;包括O'rip 生活旅人工作室在那裡與老店家協作,進行社區設計,產生新的活力。這是補充尉楷他們做的社區劇場在這個地方出現,前面有很多事情發生作為基礎。它是一個老舊區,也是一個開發區,所以社區劇場跟開發有沒有可能也會變成一種共謀關係,團隊在做的過程裡面怎麼思考這個共謀關係?怎麼思考跟之前那些社會事件的關係?覺得自己是在什麼階段進來?跟其他文化活動、文化組織有沒有衝突?一是跟社會事件的關係,二個是跟之前的文化活動、藝術組織的關係是什麼?

剛剛立慧講得很好,可不可以不要講故事?現在有一種在地性的欲望或者需要,不管是社區劇場或返鄉青年等等的名義,地方的故事永遠認識不完,地方可以再分裂成無數個地方,社區會分裂成無數個村民。反過來說,創作讓你在參與過程中有地方感,地方感是一種身體感,這種身體感讓你以後在面對類似的事情,不會只是點狀的看它,會想到你在什麼時候,什麼東西激起你的身體感,讓你去認識、閱讀所接觸的地方故事、社會故事。地方故事永遠聽不完,能否召喚地方感也許是比較重要的,沒有地方感也不會有認同,地方故事不會產生認同。

另外,社造脈絡的社區劇場是要凝聚這個社區彼此的認同嗎?誰需要這個認同?為什麼要凝聚認同?凝聚認同的下一步是什麼?回到今天的主題,如果要講的是直接的現實改革的話,要這個認同幹嘛?很多年輕人想要出來選舉,可是他們回到家鄉選舉的時候碰到一個問題,在部落也是一樣情況,老人家很習慣投哪一個人,不太會改變。現在做的凝聚認同,進入到政治參與層面的時候,凝聚認同是強化原本政治的慣性?還是破解它?認同不是不重要,而是「是什麼樣的認同」?認同在回應什麼樣的社會狀態?這是對尉楷、對社區漫步劇場的問題。

想問立慧,我去過RCA版,還是聽不太懂妳剛剛說的前面的版本,這樣不會讓在地的越在地嗎?人越多一定影響越大嗎?

妳第一個例子,會不會讓在地越在地,外來越外來?人越多一定影響越大嗎?妳是有意進入這個文創空間,發現文創空間基本上都是在使用既有的空間,不管是閒置或剩餘空間,然後呢?我對妳的問題是:「然後呢?」

想問鍾喬大哥,第一個是我剛剛想到,第二個是剛剛立慧也有提到,她說早期做行為藝術的時候,在某個時刻發現到了極限,在操作的方向上,原本的形式有了極限。我覺得《返鄉的進擊──台西村的故事》很重要,我的朋友李哲宇不以為然。我去了台西村看《返鄉的進擊》,結合了很多八○、九○年代的產物;從源自麵包傀儡劇團的大偶、從報告劇來的證言劇場,比如「南風」攝影展,很多人把它跟人間的紀實攝影連在一起,還包括林生祥的音樂。李哲宇說這些差事早就在做,為什麼我說《返鄉的進擊》很重要,全部匯集起來就重要嗎?一次全部火力展示就重要嗎?他一直在問我這個問題。我目前想到的是,它有一種現實主義文藝的極限,想從「極限」的角度來問鍾喬大哥。現實主義文藝在現在你所行動的場域或是民眾劇場,它的極限在哪裡?有沒有碰到過它的極限?

另外的問題,也跟剛剛鍾喬大哥說民眾劇場是從亞洲跟拉丁美洲來的有關。我不太確切知道兩者的時間差,比如拉丁美洲的魔幻寫實,在那時候好像有兩種引入的狀況,一種是文學上的魔幻寫實,對台灣的五年級作家,像駱以軍等是重要的養分,你說魔幻寫實也是你創作上的重要構成。另外是民眾劇場,從第三世界來的民眾文化,從政治、社會、電影、劇場等等層面,比如莫昭如、林寶元編的《民眾劇場與草根民主》,很早就報導拉丁美洲的民眾劇場;舒詩偉翻譯很多第三世界、拉丁美洲的政治、社會、解放運動的文章,你也在電影資料館編了有關第三世界電影的書。我好奇的是,文學上魔幻寫實的引入,跟比較有政治經濟學認識的林寶元、莫昭如、舒詩偉這一個系譜的好像不太相干,為什麼?也就是說,文學上的拉丁美洲魔幻寫實,跟當時民眾劇場,拉丁美洲的解放社會運動、政治、第三世界電影等等,好像沒有什麼直接互動的關係?我不太清楚當初的情況,只是想問就你所知,大概是什麼情況?雖然這跟今天主題不一定直接有關,可是八○年代就是在談民眾,民眾可以現身了。戒嚴時期民眾是不能現身的,民眾只有在國家動員的時候可以現身。這個思想引入的狀況跟當時的民眾文化、民眾思想,應該有一些關連性。

(上篇結束,未完待續)

註釋

1、評論台編輯註:影片來源為「花蓮老王」粉絲專頁。