筆者觀賞11月19日晚間場次,可謂「空前絕後」,「空前」是舞作首場演出,「絕後」是編舞家舞蹈生涯第一次遭遇「舞伴」失靈,不但開演時間延長了45分鐘,原本演出三個橋段也只完成兩個,且也不是完整的兩個,觀眾一坐定,他即坦承機器人因排練碰撞,工具端(抓具)部分毀壞,演出橋段少了一大段。

此次表演考驗舞者的危機處理與臨場反應,「誠實是最好的政策」此言不假,編舞家即時坦承反讓觀眾產生正面觀感,願意使用他種觀賞角度觀看表演,一齣「良好」或「完整」的表演並非擁有完美的結構及精準的表演者方能成立,表演者的真誠及對作品的尊重態度反倒迸發出不完整作品的完整感並另賦新意。

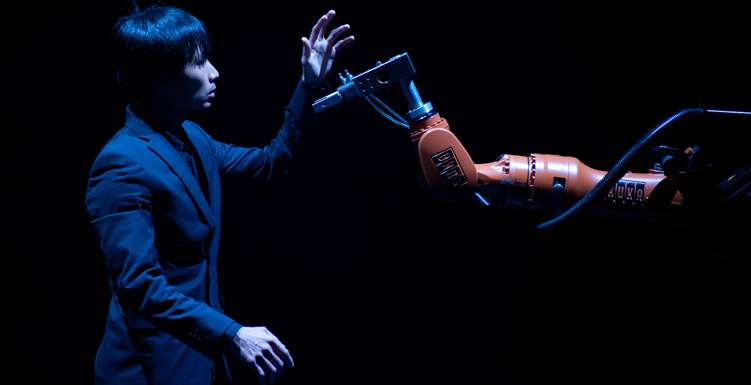

黃翊與庫卡機器人的關係,似舞伴,似友人,表演中夾帶著臨摹及互動模式。部分手部及腳部動作,包含手臂與手指的律動、腳部的擺動,是上一齣舞碼《雙黃線》的單人舞以及延伸動作。黃翊習慣機械性思考,舞蹈動作講求到位、簡約及精準,表演態度冷靜理性,與慣於將己身情感投射作品之舞者慣性大相逕庭。

庫卡工具端失靈,挑戰編舞家習以為常的思維,「精準」與「理性」二詞頓時失效,在與庫卡互動中,第一橋段最後一個動作是丟椅子給庫卡接住,明顯失誤,卻詭奇地生發出與無生命者共舞的溫度──原來,人與機器共舞,會失誤。或是透過這樣的動作,讓機器人的冷調性減低不少,進而營造堆疊有血有肉的人性情感,或許是編舞者當初未曾鋪排卻展演出的另類創意效果。

非單人舞一大重點是:如何與舞伴(們)配合並且到位。黃翊在《雙黃線》選擇與胡鑑搭檔,兩人雖從《低語》、《Spin2010》及其他大小作品均連袂合作,但舞者本身也不得不坦承,雙人舞與另一名舞者的溝通與配合有時是充滿矛盾與齟齬的,藉由與另一人合作,必須去傾聽並且做出改變,改變以往慣性邏輯,就算是互補性高的舞伴,亦難規避產生衝突或難以合拍的情狀。

此次黃翊直接選用無生命的機器人,設定好一套程式碼,機器人便能一再反覆運作而不出錯,弔詭的是,編舞者增加了對於舞作編排的掌握控管程度,卻無法預測到機器意外的運作失靈,是否真能完成對於舞碼絕對的操控性,頗值得玩味。

舞蹈家Steve Paxton曾說:「任何人只要是活著就有跳舞的能力。」此次編舞家與庫卡共舞挑戰了Paxton的觀點。編舞家習以「非人之物」作為創作靈感之一,例如《流魚》以仿擬魚群重覆錯疊堆砌影像、《Spin2010》以朗機工機械手臂及暴烈聲光音效迸發火花、或是《雙黃線》的書桌、鉛筆、菸與鋼琴,甚至黃翊自己的手臂與腿,都是機械手臂的再延伸,許多舞蹈動作圍繞著機械手臂而產出,亦挑戰「接觸即興」(Contact Improvisation)舞蹈理論。摘除了舞者間原有的身體接觸和動作即興,剝奪與有生命者的可互動性,它所能掌握舞伴傳達的訊息,僅為自己對庫卡下的程式指令。在此情形下,反倒激盪出無生命之物的人性,或許也進一步消溶了黃翊(人類)與庫卡(非人類機器人)之間的界線。(或許庫卡工具端的失靈,亦可視為另類的「即興」!)

這是相當特殊的觀賞經驗,編舞者第一次面臨機器失靈,連帶影響了觀眾等候時間及觀賞時間,進而影響到整個表演的完整性。主辦單位不尋常地連用四次廣播系統告訴觀眾,進場時間一再延後,早在原定開演時間半小時前魚貫湧入的龐大人群枯等守候45分鐘,到了可進場前5分鐘,主辦單位方廣播備有休息室可供等候多時觀眾進入,腳程似乎慢了多步。開演前台測試,可發現相關問題,當時即該進行處理,例如如何安置等候多時觀眾、若無法順利演出之退換票機制等等(隔日編舞家部落格及台北數位藝術中心網站均放上相關資訊,但仍希望能即時掌握時效處理),似仍有未臻妥善之處。

跨領域舞蹈之觀念,新銳編舞家們作了不少嘗試,例如孫尚綺的《早餐時刻》以影像作為觀看主體取代傳統展演,加入即時錄像與影像剪接;又如以色列裔英國編舞家侯非胥‧謝克特(Hofesh Shechter)在《政治媽媽》後段中大量置放穿雜重金屬搖滾樂、迷幻電音,現代舞蹈的定義與分野近趨曖昧模糊。與庫卡跳舞之舉措本身即具濃厚實驗氣味,大膽挑戰現代舞蹈的極限為何,直接讓機器人成為表演主體一部分,庫卡與黃翊似互為主體,看似有關聯,卻又能分開視為兩個主體,增加觀看主體的曖昧性。

與機器人共舞,既非拋出問題讓舞者思考解決之形式先行,亦非設定好具主題性的故事讓舞者演繹,與《雙黃線》架構雷同,皆排除形式先行主義,亦非聚焦某主題再行發揮,為舞蹈形式上之革命,不須歸類於何種形式舞蹈,是編舞家具突破性的創舉,而編舞家臨場遭遇的問題,進而誠實面對,反塑造此次表演獨樹一幟的奇特風格。平心而論,舞作的不完整與部分瑕疵不容避諱隱藏,但編舞家的創新、勇氣與正面態度,還是值得獲得觀眾掌聲的。

《黃翊與庫卡》

演出|黃翊工作室

時間|2012/11/19 19:30

地點|台北市水源劇場