簡麟懿(專案評論人)

人們從記憶中治癒,同時也從記憶中反省與學習,深烙在肌膚底下的那些反射本能,有時候不僅僅是因為我們所擁有的經驗學識,也更多是反映了文化層面下的浸潤以及反覆受傷後的包裹與保護機制。有趣的是,即使我們與記憶的連結是如此親密,卻也有令人畏懼的地方,真的記憶和假的記憶,有一天我們或許都會猛然驚覺,所謂的記憶在每一個人的嘴裡,其實長相都不一樣。【1】此次索拉舞蹈空間在高雄【正港雄有戲】系列節目中提出《記憶遷徙》,是一件富饒趣味的事情,在記憶並非所經歷事件的完整複製前提下,筆者好奇他們的呼喚能得到多少共鳴,至於他們對於台灣社會變遷與世代交替的關心,又應該如何透過身體的流暢來與民眾進行對話;至少,在筆者離開劇場時,帶走了舞者令人印象深刻的技巧畫面,而所謂情感,恐怕短時間內還必須被定位成是一種「情懷」。

記憶如一池春水,需要做的只是輕輕吹一口氣

《記憶遷徙》由兩位編舞家分別呈現,除了舞蹈不可或缺的身體表現外,上半場的創作者王國權還透過「泡麵」此題材,作為味覺記憶的甦醒與刺激。當雙人舞者兩小無猜般地搶吃泡麵,一邊拉長彼此間距離且建立六十年代間還曖昧羞澀的男女關係時,即使創作者可能有自己想要建立的故事經緯與關係連結,但在此共同情感的開關被打開當下(有趣的是在場觀眾未必都經歷過六十年代),上半場的話語權就不僅僅發生在舞者身上了。觀眾的笑聲說明一切,吃泡麵這個行為象徵的不僅是作品所需要的一個創意環節,同時也是作品底下不言可喻的心領神會,當整場演出的色調、舞蹈與呼吸都試圖引導觀眾走入一個懷舊氛圍,一碗泡麵的被食用,倏然便可將人們帶回前幾天或是過去前幾年所懷念的那一個味道,其中還包括觸覺、聽覺等當事人不可知的情緒記憶,就算記憶未盡然可信,但記憶如同漣漪,隨著一陣稀薄的香味便可向外擴散、傳遞。

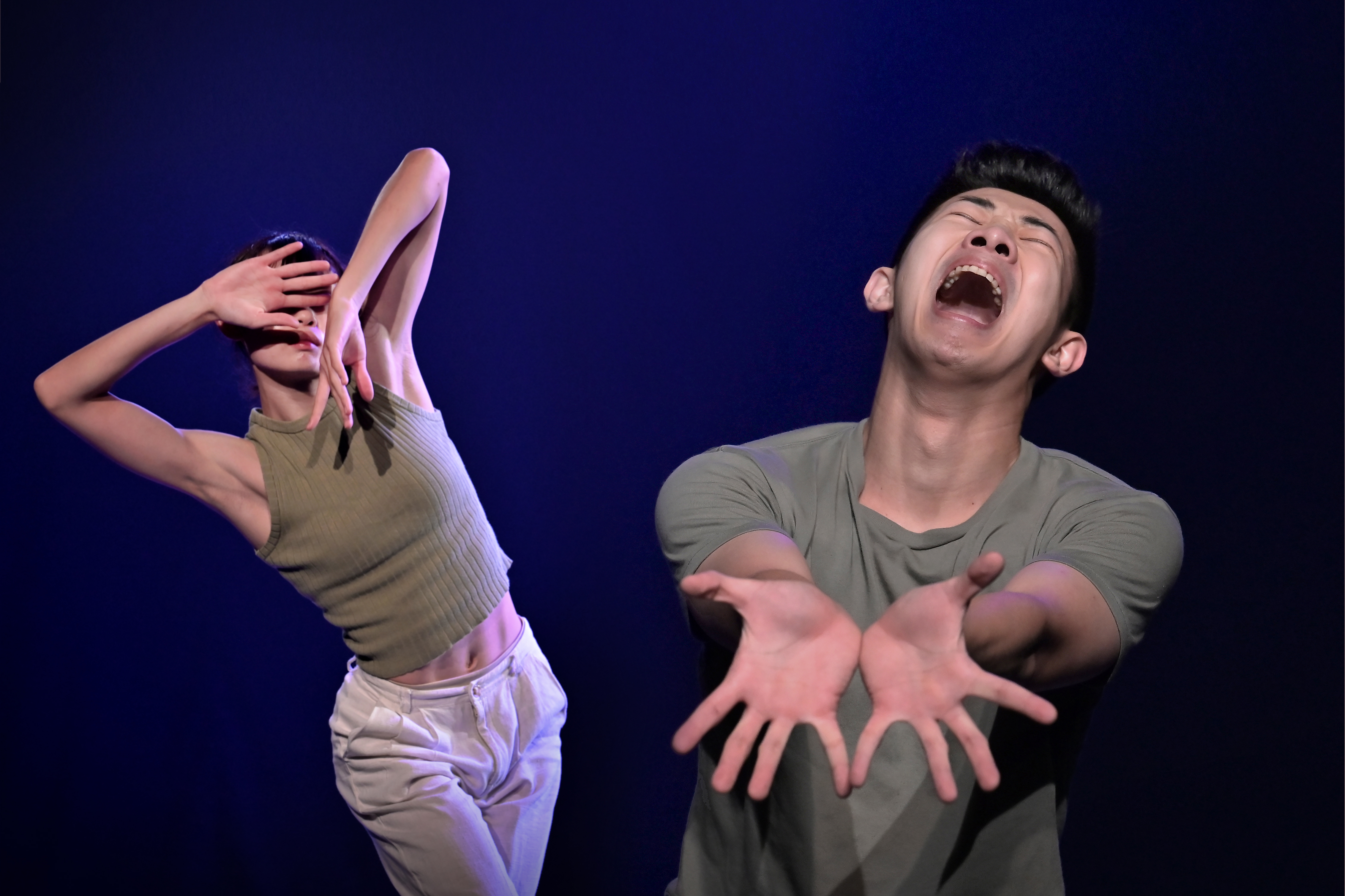

舞者韓華與黃于庭,應是舞團中最為年輕,且身形相對修長的雙人舞者,他們倆人各自在兩個不同作品中,擔任了相對較多的獨舞比重。特別的是,從一個舞團在地性的角度來觀看,雖略顯突兀,但兩人的身體一者歐風性格強烈,隱約可以看見以色列舞蹈家Hofesh Shechter的符號於肢體間流竄,一者則相較冷冽,彷彿一人足以劃開整個小劇場的空間,作為一場演出的亮點來說,儼然有宣紙上筆鎮的既視感。即便雙人在相互的默契與配合上,還只是肢體和技巧的疊加,而情感上的編排也不是由他們來處理筆者認為最關鍵的段落,【2】但若有更長遠的規劃與練習,兩人未來的相乘卻也是不難預料的。

城市的記憶與在地

如筆者一開始所述,過去我們對於記憶的認知猶如一間陳年經營的書苑,其中的圖書可能未經整理又或者編碼錯誤而遍尋不著,但絕不會因此無中生有或書籍內容有所改變,然而事實上記憶得以轉換,也就是在索拉舞蹈空間所提出的「記憶遷徙:土地孕育文化,文化不會遷徙,遷徙的是人」此前提下,人會變,記憶也會隨之改變。因此,在索拉舞蹈空間此次透過作品所要探討的,筆者認為是一件不容易且危險的方向,尤其是在如此複雜的輪廓中,兩位編舞者其實都透過相對清晰的方式切入。譬如下半段由創作者程曉嵐所組織的內容,燈光色調轉換成冷色系,舞者風格強烈的肢體運用如Poping等的使用,可以想見年輕舞者的視野和記憶也以個人的方式融到作品當中,只是【實際經驗】—【記憶】—【舞蹈】—【觀眾】,在經過兩至三重的抽象轉換下,《記憶遷徙》想要體現的議題恐怕已相對模糊廣泛而難以被訴說,這也是筆者在開頭以情懷來比喻之原因。

舞者參與創作,實際上從美國舞蹈家William Forsythe、德國已故舞蹈家Pina Bausch與台灣舞蹈家鄭宗龍等,皆已行之有年,當多元的資訊滲入作品時,筆者認為「創作與被觀看」這一門學問上,創作者如何去「面對」生活與議題,將會是一個值得探討的事情。透過不同角度與態度的「面對」,我們得以換取不同的力度與空間,而此次索拉舞蹈空間,則是偏向後者。因此,此作品即便不熟悉懷舊過去與科技未來的他人,也都適合觀看。而當筆者試圖想站上索拉舞蹈空間所澆沃的土地,眺望作品中一路上的風景時,一時間卻也難以找到踏實的立足點,可以順著時間的長河河畔拾一瓢水,傾聽遠方的警鐘與思緒書寫,乃至於所謂「在地舞團」的能量與可能性,筆者相信能量是足夠的,不過可能性的發展則還有必然成長的空間值得探索。

註釋

1、相關論點參考於鄭仕坤:〈記憶真的來自真實經驗嗎?〉,《科學人雜誌》2005年3月1日。

2、吃泡麵的詮釋擔當,由舞者黃筱哲與劉諭萱演出。

《記憶遷徙》

演出|索拉舞蹈空間

時間|2021/10/17 14:30

地點|高雄駁二正港小劇場