如節目單所述李貞葳的《不要臉》,是以網路社群平台的自拍文化自戀風潮開啟問題意識。端看《不要臉》(kNOwn FACE)的題名,由詞彙known突顯NO居中之主動性,可以猜測李貞葳借用否定之意,象徵撕裂FACE的假面直搗自拍背後的真相假設。

首先進入展場,一入眼簾的是開放性的展場設計,有一面如巨大鏡頭的投影區、地上與右側牆面(裡頭鑲崁一枚攝影鏡頭)佈置不規則形狀的反射鏡,以及數個高低不一的黑色木條散置於地上,上述劇場元素在李貞葳進入演出後,所有暗示捕捉、窺視、引誘、鏡像折射、內在情緒區塊的符號寓意逐漸明朗,而人群觀演的吸磁效應,直接與網路社群魅力產生扣連。從上述應用劇場環境配置,《不要臉》的創作可謂擴張至整個空間,甚至算計了觀眾使之促成作品的完整性,因此當大眾踏進實驗劇場的那一刻,都成了《不要臉》的表演主體。

一開場李貞葳穿著白色長袖、牛仔褲與運動鞋,在觀眾群中絲毫不起眼的裝扮,加上以長髮覆蓋、無臉示眾在地上爬與擰轉,扭曲的身體偶爾探出張揚的手,軟綿無力的步伐與間歇竄升的身體律動,似乎是有一股能量試圖塑造她性格的內在驅力,直到她站立、頭髮散置、臉的出現,在眾目睽睽之下,她的眼神顯得孤單、空洞與茫然。這樣的開場,直接將焦點關注在那些隱藏在我們周圍,卻不易被發覺的人們。之後,李貞葳脫掉外衣,在搖滾舞曲與魔鬼燈的氛圍營造下,她的肢體動作轉為開放,眼神也越發有自信,此後旋即一陣黑暗、音樂停止。原本凝視的眾目,包括筆者開始不知所措,在那短暫的黑暗時刻,筆者甚至感覺周圍人的身體都變得遲鈍與僵化;等到李貞葳手機的手電筒亮起,她已經換上鮮豔的緊身褲,露出短背心,姿態也變得優雅與自信。而此時的權力分配巧妙的轉換,觀看的主導權轉移至李貞葳的行動,而眾人的身份瞬間轉變為跟隨者。上述這段,將一位默默無名的弱者,利用劇場時間的空白及光線的切換,剝奪了觀者獵奇的視覺感官,以此對調了主從位置,為後續這位網紅編織起漂亮的開端。

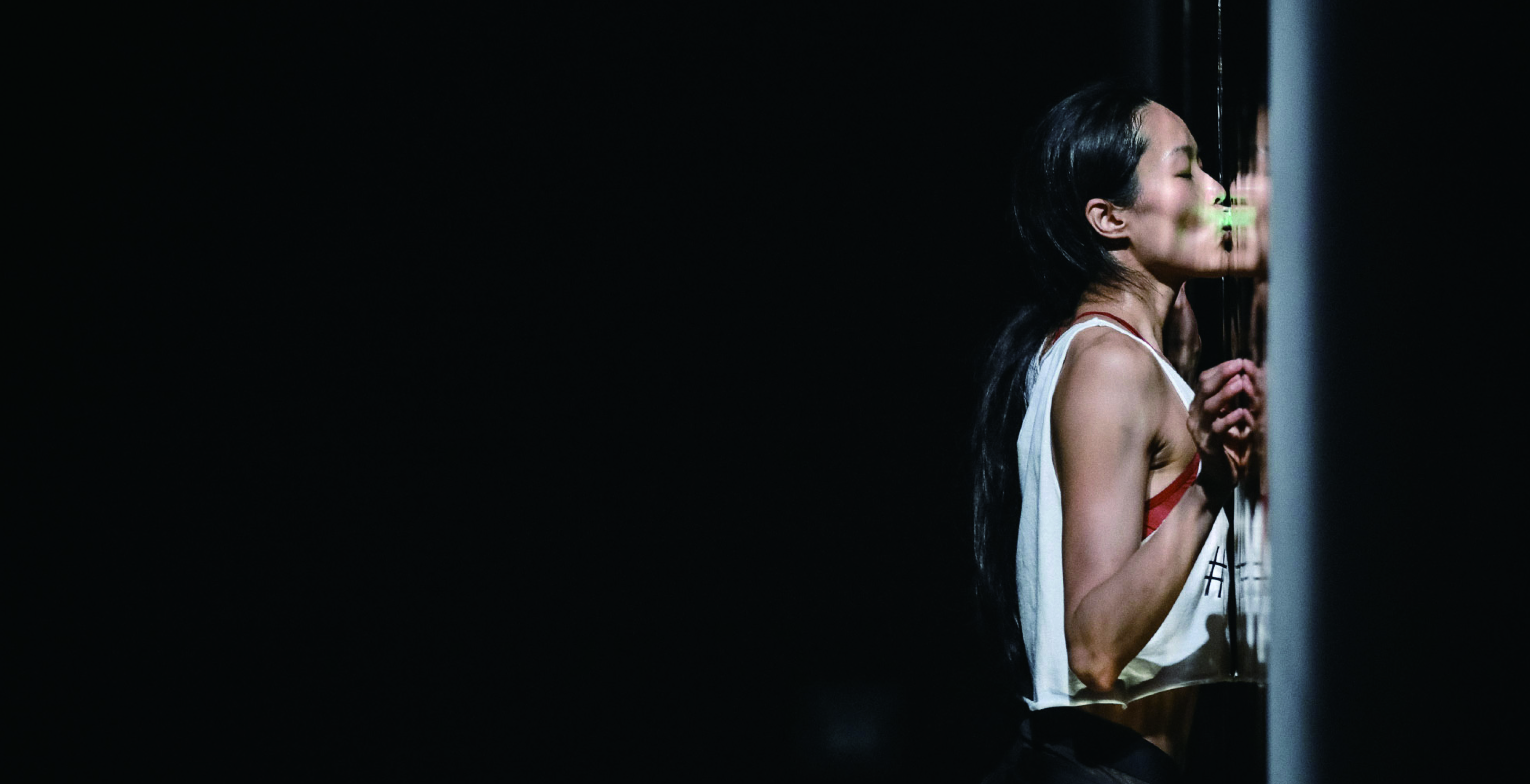

隨著僅存的手機光線,觀眾獵奇的目光與慾望瞬間高漲,李貞葳透過光線與觀眾直接接觸並互動,再放大身體肌膚部位的影像投射,營造一種近距離的真實秀。之後,李貞葳將一只運動鞋穿進褲襠中,不僅隱射男性陽具亦像女性生理期的衛生棉。亦男亦女的身份,讓網紅融合跨性別之體。後續進入右牆區的性感舞蹈,學貓、狐狸的寵物化形象,肢體遊走在陽性與陰性特質的書寫,乃至對著牆上鏡頭的自戀親吻……觀者此時被強迫接收李貞葳給予的視覺刺激,它們挑戰並打破了網路介面給予的防衛與安全感。最後,舞作結尾於李貞葳從上述具體的慾望符號象徵,轉為抽象無意義的肢體表現,似乎方才看到的都只是幻覺,李貞葳的肢體動作不再載具任何網紅身份的意義。場燈暗,巨大投影出現網美的無數自拍,是美麗尤物也好,是竄升的知名度也罷。在結束影像後,再次燈亮,這次出現的是真實的李貞葳與每個親疏距離不一分布於場中面向她的觀眾。

這樣的謝幕其實很正常,但是對於這場演出卻格外有意思。整齣作品鋪陳在李貞葳揭露自拍文化與自戀行徑的因果,是關乎獵奇效應與甘願被獵殺的網紅,在大眾圍觀與期待下成為合理的驅力。故引證現今網紅當道,始作俑者不辯自明。而這項沈浸式演出的謝幕,也間接地揭開觀者作為頭號粉絲的追逐距離,與習慣隱藏自己默默觀演的距離。或許筆者當下也不曾想最終會被算計、公開自己獵奇的位置,只是劇場的微妙關係,往往就在出其不意。

文末。筆者認為李貞葳的表演已經不再侷限於過去燈亮燈暗的起始之間,在李貞葳細膩地詮釋網紅的培力過程,仍能關照到觀眾與作品之間微妙的權力關係。作為台灣新生代的創作者與獨舞者,相信她會持續觀察社會現象,以她敏銳的觀察力為我們創作出難忘的作品。

《不要臉》

演出|李貞葳

時間|2019/03/08 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場