排灣族藝術家撒古流去年於高美館展出《邊界敘譜:光的記憶》,勾勒部落從火盆、篝火照明,到電線桿、電視引入,光源由明火變為電子,快速轉換下,部落生活與記憶如幽明迴路的敘事影像詩篇。其中一部動畫作品,一個騎乘跨式摩托車男子載貨物駛於山路,突然前方光束出現一隻野兔,畫面這時停了下來,兩方對看,摩托車引擎噗噗響著,雙方沒有動靜。一會兒兔子登登跳走,摩托車才繼續顛簸行駛,沒有衝突,雙方只有凝視。故事饒富生機與趣味,兔子看見了什麼?陡亮又消滅的光點,會不會被理解為一款新生物?抑或,環境改變,兔子的世界從此不同?

部落文明與現代文明的交界如同這幕暗夜混沌原始物界與機械人種交手剎那,界線並不清晰,更大的自然/環境將邊界吞沒,模糊與漫漶化,演變在時間縫隙裡緩慢發生發酵,也許並不激烈,殘留著碰撞痕跡,最終又渾然一體。撒古流為舞作《阿棲睞》繪圖,先是圖騰人形浮露於紗幕上,最終展幅於紗幕揭起後背幕橫跨舞台的部落聚獵寫實刻描,從宇宙觀進入部落史,是意識演變,是歷史敘述語法改變,也擴及個體與群體連結;但與《光的記憶》幾可呼應的是整部舞作的光線,幾近三分之二篇幅,舞作一直被紗幕掩覆,刻意的幽晦宛若電的文明尚未進入部落前的視感,一直到紗幕起,大燈落在汗涔涔且裸露身體的舞者身上,光明大作,如同新世界一般。《阿棲睞》用光來鋪展敘事,光既是文明的借物,也是部落歷史的進程,更進一步,當然可被引伸為認知意識從混沌到覺明的象徵。

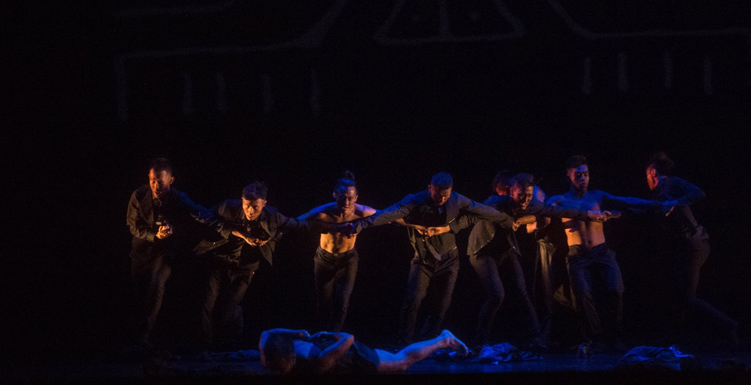

不僅光在說話,對我而言,《阿棲睞》有強烈的敘事性。一開始,黝亮如石頭人的舞者林定,兀立舞台,動作緩慢,線條剛硬,「阿棲睞」一語為「斜坡上的石頭」,因此讓我一直連想為石頭(人)。一眾舞者出現於後方,輕盈的吟唱,從左舞台晃到右舞台,繼之聚攏於中央,開始圈起手,成為圓形。此時的林定兀自獨立,從站姿到坐於地板,無視於一眾舞者彷彿只觀視自己而已。群舞開始有人抽搐,圈連的手相互拉扯,圓形拖曳成為長形,又復揉為一團。蟲鳴鳥叫這時出現低頻重音,石頭人仍自顧自動或不動,甚至倒立。舞台空間一直形成定點與流動、獨舞與群舞對照,身體動作產生的能量場在石頭人的專注與群舞的噪亂裡竄流,彼此關係一直無視於存在。群舞一次次更加暴亂,速度愈來愈快,扯衣、脫鞋,甩離、黏合,某些瞬間好像就要踩到林定,但也在某一瞬間,林定好像有了意識,瞅了群舞一眼,然後有個小動作,他開始摸起了自己腳趾頭。最後,群舞在一次次鼓聲加噪音的狂亂裡,脫扯到僅剩一二人仍著黑色外衣,終於集體倒地喘氣。再次站起時,林定彷彿有了認識,加入群舞,幕升起,幽晦轉為光亮,群舞一個個站起,接著是蹲下、劈腿、踩踏的集體動作,手仍連著手,從上舞台一路跳至觀眾近距離眼前。

作為「石頭」,林定象徵自然、原始?群舞代表文明,禮服是文明外衣,脫卸是欲回歸部落,返回自然?但兩者的迂迴,讓我寧可解讀這是關於「成為人」的一次意識迴返。無意識的石頭最終有了血肉,有了身體意識;群體拋卸外在文明符號,還諸肉身,赤條條向大自然學習,成為部落人。身體的意識來自文明衝擊與刺激,又再經拋缷與反省,重新回歸如石頭一般精壯的身體。文明與原始,一次次沖刷,混合,舞台上集體牽手繞圈,咆哮痛楚的喊聲與縈繞著來自外部的歌謠,長達二十餘分鐘的精力催發,形成儀式的眩惑感染。當舞者最後站於亮處,牽手站於觀眾面前,那是成為部落人的形象與意識的確立,忘記曾經是石頭,卻像石頭一樣挺立,牢牢吸附於生養大地。

《阿棲睞》的身體並沒有習見的原住民歌舞動作語彙,獨舞的身體是無文字化的圖騰,群舞的身體是真實的個體,用個體串接成集體符號,用苦力般的淬練將個人化為群眾,時間綿延不知向前或退後,人與自然在這段混沌不明的時間裡,確立為新的人種。「成為人」或許是一次精神性儀式,藉由肉體精力發洩與撕扯折磨,宛若部落成年禮祭儀將個體身體與意識拋入集體圈限環境裡,銷蝕自我,再成長為新的自我,最終隸屬成為部落一份子。但最後那位一直脫不下外衣的舞者又代表什麼?他最後並未掙扎就回到群舞顯得過於理所當然,是否故事尚未說完,部落加諸部落青年身上,古老規範與訓誡,當代意識的衝突或協調,從來不是「返鄉」或「回歸自然」這麼簡單,如同儀式渡口一般,歷經即算完成;如同人如何再向大自然學習都再也無法返還初始部落社會。可以理解編舞家布拉瑞揚說的,把手牽起來一直走,看能走多遠,這場儀式似乎只是開始。《阿棲睞》有來自昏昧意識裡模糊掙扎的浪漫,在這個階段,用身體演示了意識,演示了欲意成為某種「人」的行動。

《阿棲睞》

演出|布拉瑞揚舞團BDC

時間|2016/05/15 14:30

地點|國家戲劇院