《Tama—和我聽說的不同》,改編Apyang Imiq(程廷)的小說創作〈Tama〉,情節內容以部落發生的登山客「過度自信的Teywan」(太魯閣族語「平地人」)遭遇山難的新聞事件為背景,描述一對單親家庭長大的姊妹Iwan、Ipiq,常遭受父親Yumin酒醉後的家暴,在遇到一個孤僻獨居、口拙心善、維持上山打獵的鄰居Pisaw,在越來越多的互動、照顧、和樂相處之後,漸漸產生了生活習慣的改變,甚至讓這名中年獵人Pisaw決定要用激烈的手段來取代Yumin,成為兩個女孩的Tama(太魯閣族語「爸爸」)。

上述情節的主要部分都發生在矮屋前的定點演出之中,直到Pisaw藉用Teywan的Tama 尋賞三十萬元的誘餌,引領Yumin一同上山尋人。隨著兩名男演員騎著野狼125離開,觀眾被招呼站起,進入這個作品的第二、第三個的表演場域。

就在鐵皮屋附近,劇團工作人員帶隊,觀眾魚貫前行,走入一條漆黑的部落小路,週遭漆黑的幾乎伸手不見五指,步調悠悠緩行。這段路上,觀眾可遇見路邊設置了三個大木箱,裡頭佈置了燈光、相片、女孩的作文等;大家可自行從洞口向箱內觀看,看見四個角色的過往生活情景,對筆者而言,這段內容大致等同於前一段屋前表演所得的訊息,像是此劇角色設定和情節語言之間的圖文對照版,感覺似無更多補遺或認知的擴充,因此略有失落,並感疑惑。

通過這段幾乎沒有光害的路途,大夥來到河堤,夜風涼颼颼,四處依舊暗黑,前方遠處依稀可見山形,當肉眼漸漸適應環境,發現了河床上立有螢幕,雖然這天據說因為大自然的風力造成技術上的干擾,出現了停擺的等候空檔,然而或許正是一個南臺灣觀眾身處難得親近的山野河畔,倒也怡然自得。(在黑暗中,筆者使用手機定位尋找自己的所在,出現的地名是:壽豐溪,以此格外感受到一種無法判準的迷茫感,聯想及劇中已失去部落傳統生活文化的Yumin被Pisaw帶往山上後的失去方向、無力慌張感)。

全劇在此進入收尾。透過影像播放的方式,交代了Pisaw在屋前立定心意、暗暗謀劃殺人的後續執行過程。黑白的畫面,襯著漆黑的夜景,散發沉靜美感;然而,從兩人入山尋人,進入謀殺的一段,理當是全劇的一個高潮,然隔著遠距觀賞現有所見晃動人影所構成的畫面,並無法清晰理解節目單所刊載〈Tama〉小說的結局,特別是文學性手法所建構的生死一瞬,以及小說字裡行間流露的角色內外反差、心緒翻攪的情境層次。

撇開從文學性文本改編成戲劇演出的敘事創作手法,以本劇的演員屬於部落素人而言,筆者以為,在選角的良好基礎上,期待還能將原民生活經驗融入這個具有在地關連的創作題材,讓角色的表現更顯立體。

回到空間的討論,全劇的運用分為三處,第一段的矮屋前,等同於劇中角色的生活場景,也是部落現場的真實空間,足以讓角色的野狼125真實的呼嘯來去,連劇中穿插的細細雨絲、夜空傳來的雷聲、角色配戴頭燈所照射的樹梢搖動,都格外生動,引人有感,搭配音效控台播放的直升機螺旋槳呼呼轟隆隆作響,可說是虛實交織,共構戲劇性身歷聲效果。第二段,則可視為一種轉場,更是觀眾的一個「通道」——不僅是從當地的居住所在通往大自然環境,由前一段劇情角色的「此時此地」通往他們的前塵舊事和心中所夢想的未來,也是從道德壓抑的日常居所通往欲望釋放的自然場域。第三段,觀眾們被帶領到了幾乎無所可視、卻又無比空曠的山野河畔,在迎來了敘事影像內容所傳達的故事結局之後,筆者不禁想像,假如此時完成原本要說的故事內容以外,是否還有將敘事形式讓位給空間的可能? 在上述的三種空間轉換之間,進一步試探內在象徵的意義,有些觀演時刻,讓空間成為講故事給觀眾聽的主體!?

在此思索軸線下回顧這兩年的移動式展演作品,筆者可說對《許生的夜》——這是2020臺東藝穗節系列之一,演出地點為閒置多年的台東舊縣立游泳池——印象深刻,因為當時的觀演經驗中,不只實際體驗空間之於表演,可以是敘事文本的載具,成為觀演交流的基地,而表演對於觀演動線和場地的安排,也達到了一種空間的敘事。

演出開始前,觀眾被引導走下乾涸的泳池內。第一段,觀眾抬頭看著原本的泳池司令台變身為歌仔戲野台,以熱鬧粗俗的歌舞揭開序幕,接著,命名白素貞、法海等角色輪番上陣,其中出現了所謂的雙胞胎,是許生的左右腦,也提及白蛇與法海的八百年恩怨,讓白蛇一把拉下法海身上那條「粉紅色的腰帶」,都與白蛇口中「笨蛋許仙」的糾結纏綿有關。

然後,當野臺戲告一段落,觀眾們依序離開泳池,迂迴的步上泳池四周看臺的其中一面,觀看表演的視線從仰望變成俯瞰。

第二大段的表演,由帶著手電筒的表演者啟動,以光束照亮泳池底的一片漆黑,四周仍然靜默,突然(泳池外)不遠處傳來垃圾車的旋律,頓時讓人產生從戲劇現場表演抽離卻又連結演出真實環境的超現實趣味。之後,男人奔跑、丟擲泳圈、搬動鐵架、組裝高台⋯⋯逐漸建立泳池內的場景。基本上,整個觀演過程維持低明度的狀況下進行,許多表演動作都在朦朧中發生,猶如一場一場人生春秋大夢的喚起、幻滅。

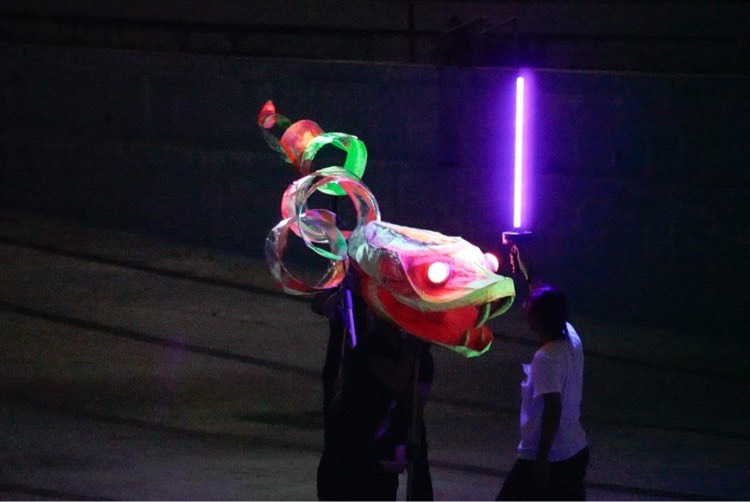

整場表演,融合戲曲、藝陣、行為、聲響、煙火等元素,以多元的藝術形式開展了戲劇敘事的多樣手法。例如:一段是多位表演者的各自行為,有:一個男人,腰上綁著一重袋,想拋開、但丟不下,一個女人把冰塊放到火上燒,一個女人穿起一件洋裝、脫下,又穿另外一件,再來回的換穿,充滿猶豫、選擇困難狀⋯⋯演繹出各般糾結、慾望、恐懼、探索、放逐等心象。另外讓筆者感受特別強烈的有:多位表演者將身體躺在滑板上,從觀眾右側橫過整個泳池底部,節奏順暢有趣而畫面奇異;一段給人馬戲團聯想的各種水中生物造型遊行,形成魔幻瑰麗的景觀。

最後,來到曲終人散的時刻。鐵架上的座椅起火了,他(許生)不能回去上面了,只好跑下泳池地面。當一列九人組成看似「西索米」(Si-So-Mi)的行伍慢慢繞行躺臥的許生,彷彿送葬,也像是安撫怨靈、召喚渺渺的祝福。

最後,凌亂的泳池底只剩他,男人「許生」躺在地上。全場寂靜。

片刻,另一人上前探視,拍醒他、起身,兩人一起離場。

此刻,我們(觀眾)和這座終將拆除的泳池與男人「許生」,在此共同經歷了一個夢境一般的視聽奇幻旅程。乍然體會:這個泳池同時承裝了多少泳客們的記憶,通過當天晚上的演出後,儼然也是成了一個中年危機症候群的容器嗎?

筆者以為,從戲名的副標題「男人的白蛇與法海」、以及第一段的表演內容,不難將泳池內的「許生」和「許仙」連結。加上劇中飾演許生的曾啟明,是《白水》1993年首演版的演員之一(當年飾演法海),不免予人聯想,不過,這回的許生不再是夾在「佛」與「妖」中間的那個男人許仙,倒像是有個男人一生路途過了一半,滿是迷惑,處於不上不下的狀態,只能確定的是:過去已逝去,未來不可知。於是,在此作品中,一座乾涸無水的泳池,成了中年荒蕪身心的象徵,徒然浸淫無能填滿的慾望空壑,空虛而孤獨寂寞。

而且,此劇的空間運用,安排觀眾先進泳池,站著,向上觀看野臺戲,然後移動至泳池四周高台的觀眾席,以俯瞰的視角觀賞主要內容;如是空間的敘事架構,製造了換位思考的象徵,並且,隨著泳池內展露的光怪陸離、貪嗔痴怨、躊躇悔恨,觀眾是在看戲,也像是在看眾生相,於是乎,泳池成了人間的隱喻。

《許生的夜》在2020年以一個環境劇場展演演示了一種回首人生的繽紛心象,帶領觀眾踏入2021已經拆除的廢棄泳池,一同揮別、悼念,也化入了和解與感謝。《Tama—和我聽說的不同》則是以戲劇和文學的跨域創作,實踐原民重返部落、再創自我生命定位的追求。

在面對近期各地不斷推陳出新的移動式觀演活動之際,重新審視這兩個作品,在表演文本與空間敘事之間的交互作用下,對於表演文本的涵義、戲劇結構的層次,確實產生了重要影響,連帶期望其創作團隊的後續作為,值得保持關注。

《Tama—和我聽說的不同》

演出|山東野表演坊

時間|2021/09/18 19:00

地點|花蓮支亞干部落

《許生的夜:男人的白蛇與法海》

演出|肉捌國際X天團

時間|2020/10/24 19:30

地點|臺東舊縣立游泳池