遠離表演藝術人口集中的北部,堅持返鄉創團、生根與發展不容易。無論時代早晚、地區遠近,各地均有堅守的舞團與舞蹈家們,相信在家鄉生根的使命,逐年醞釀舞蹈種子全台開花的勢力。各地舞團常將首演安排在家鄉,但巡迴至台北幾乎是必然。原以為屏東種子舞團是近一兩年的新興團體,殊不知成立於2008年的種子舞團,年年皆在家鄉屏東或鄰近的台南首演,未曾度過濁水溪以北,堅持在表演藝術人口稀少的屏東推廣觀舞人口。2015年製作《幻》雖是種子舞團首次北上亮相,卻非初一二次登台,因此,就舞蹈作為主要創作基礎,如舞者的身體強度、動作掌握與技巧執行皆不在話下。更因此,想藉作品中編舞者的創作選擇,作進一步的對話。

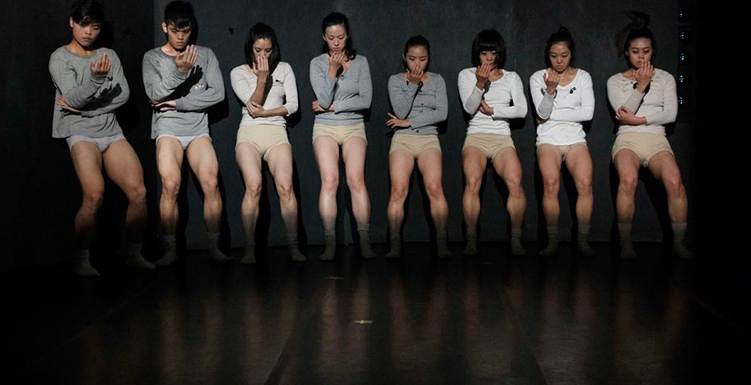

舞蹈畢竟不如大部分戲劇有明顯文本可循,具實際參照的邏輯供爬梳。對我來說,進入舞蹈常常像做一場夢,夢醒後,可能會有各種知覺殘留,常常是視覺的、觸覺的、甚至是嗅覺的,進而引發心理狀態的變化。無論如何,種種釀生也是一個巴掌拍不響,創作者、表演者與觀者須各負責任,所以對話便在於此。編舞者黃文人《低著的世界》,首先襲來的意象是無止盡的成串動作,舞者精準執行、爆發力十足。又是摔、又是滾、常常一個原地轉身,咻地一下就旋入地面;緊接後面是飛撲上牆,爬啊爬;或按地撕腿空中輕躍。當代舞蹈的身體技巧語彙一覽無遺,若單看動作技巧其實挺精彩的。不過等等,我似乎沒來得及跟上高速的《低著的世界》?大概像是憋著一口氣出不來,也進不去,然後便逐漸失焦,夢就醒了。動作高能量其實並無不可,但若忘了高能量的動作如何存在於舞台上,在表演或行動中嵌入間隙、餘韻,而造成密集高能量至最後感知疲乏,如此,目不暇給的高密度動作就有待商榷了。

再者,為何選擇高能量動作或清晰可辨的當代舞蹈技巧語彙存在於舞台上,這與《低著的世界》存在甚麼樣的關係,也是我好奇的問題?否則,編舞者精心部署關於沉迷觸控螢幕的種種巧思與幽默諷刺,如舞作初始,全場燈暗,突然出現在觀眾席面前的黑眼圈鬼臉;或者舞者們急於攀爬的黑牆(翻牆);中間的用餐自拍片段;甚至舞作中段置放的影像、透明投影屏與舞者間頗具「虛實」潛力的片段,皆淹沒在一片高能量的動作之海中了。

相較於第一段高密度動作如浪潮波波襲來,下半場的《家---熬系列作品》所幸給出了呼吸的空間。上半場的編舞者黃文人在下半場擔任主要角色,也許「個人與家庭」的命題,在此作品中多少投射了編舞者鄭沛怡或表演者黃文人的生命經驗,而稍微立體些。尤其舞作一開始,黃文人立於一高台上,乍看像是小小舞台,原來周圍圍著客家花布,其實也是張象徵團圓卻缺了一半的餐桌。她的身體動作與聲音表情,皆與口中念念有詞的「恐龍妹家庭」相互映照。編舞者故意凸顯恐龍妹意象與黃文人壯碩身形、中氣十足的發音,輔以舉手投足間從容自若的態度,皆與刻板印象中,學舞女孩的纖細形成強烈對比,其實頗令人期待接續發展。唯群舞者與兩位主要舞者(黃文人以外,尚有飾演母親的魏慧琍)之間的關係,遊走於家中成員、衝突力量與家庭限制的象徵,其實清楚明瞭,但卻彷彿難以提供更多的延伸,期待能加以爬梳並開展更大的想像空間。

最後母親魏慧琍畫龍點睛地將客家花布一拆,原來曾經是小小舞台,也是象徵家庭的桌子,其實到最後是個框住黃文人的牢籠。貫穿作品的主軸清晰可見,也感受到編舞者面對生命經驗的真誠,創作發生與生命階段座落之故,所面臨的課題處於「個人與家庭」的強烈衝突中,尚無出路可循,也可能目前就是沒有出路,點出作品中「熬」字義的核心。的確,我們都在歲月中熬著,期待哪天生命能給出甚麼,但總是在最無意的境況下,時刻到來,才給出會心的一笑。期待未來創作能為家的命題,注入更豐厚細緻的想像與述說層次。

《幻》

演出|種子舞團

時間|2015/03/14 14:30

地點|牯嶺街小劇場