種子舞團是個年輕世代所組成的舞團,藝術總監黃文人自紐約大學(NYU)主修舞蹈編創畢業後,集結了一群愛舞的好友在故鄉屏東成立舞團,希望在藝術環境較缺乏但卻富有滿滿人情味的台灣南方帶來不一樣的舞蹈新氣象。

此次作品《幻》由兩位編舞家:黃文人的作品《低著的世界》及鄭沛怡《家—熬 系列》所組成,分成上下半場演出,作品結構清晰,充分展現出年輕世代以自身經歷為創作素材,在此困惑的世界中尋覓探索自身價值的經驗和過程。

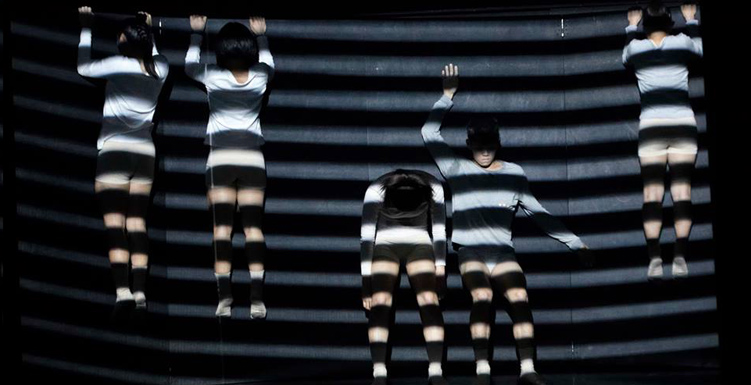

上半場舞作初始,黑暗的光線、狹小的劇場空間及姍姍來遲的觀眾,可以感覺到人們的氣味和微微擁擠的壓迫感。而突然在中間最前排處,一名身穿白色緊身衣的女性舞者面對觀眾,手持筆形燈筒映照自己的臉部,黑暗中顯得那麼侷促,那臉龐表情冷漠,彷彿與世界隔離封閉。光線逐漸恢復明亮,只見小劇場的背景空間中出現一面牆,六名身著相同白衣的舞者們就在這面牆為中心處以屈曲、張揚和互相拉扯的動作進行著,舞者們努力跑跳想攀越這面高牆,但太多的阻力讓他們不斷地跌落。音樂開始由極簡的小提琴及大提琴聲所組成,節奏快速配合著舞者簡潔有力的肢體。此時,高牆中結合的新媒體影像讓編舞家的訴求一覽無遺,牆上映照著的是人來人往的手扶梯、是駢肩雜遝的捷運站現場,影像的轉變快速,加上舞者們不斷的在牆邊佇立掙扎舞動著,他們用上半身緊身衣包覆自己的頭部,鮮少露出清晰的臉龐,在此,觀眾似乎無法感覺人性的溫度。他們坐在牆邊用力地點頭到瘋狂的搖頭,每位舞者的眼睛因為妝容之故,遠觀可瞥見包覆著一層黑色眼圈,編舞家似乎想訴求在當今快速世界的步調中,人們過度依靠科技而流失感情的連繫和人性的溫暖。尤其是一段用餐的片段更是讓人會心一笑,兩位舞者是用餐的座上賓,另一位舞者端上美式的薯條漢堡等食物,然後大聲疾呼「用餐時間十分鐘」,接而冷漠的離去。此時相對而坐的兩名舞者並不是趕緊用餐,而是拿出手機不斷地拍照,拍食物、拍自己比YA的表情,而映照的另一畫面是音樂家陳信祥站在餐桌上忘我的演奏著小提琴的曲調,這種象徵情感的溫度也被舞者冰冷的干擾及打斷,這快樂的背後自然是空虛的。而當舞者們真正坐下來要用餐時,食物連同桌布都已被無情的拿開了。這的確是現今社會常見的諷刺畫面,編舞家運用自身的觀察,運用簡潔易懂的編創手法和觀眾進行了交流。

《幻》第二個作品是編舞家鄭沛怡的《家—熬系列作品》,鄭沛怡於科羅拉多大學波德分校取得藝術碩士學位。在此作品的場景中,看見了熟悉甚至可以用復古來形容的家庭裝飾。在鄉村容易見到的圓形大桌出現在舞台上,只是被截去了一半,傳統的花布覆蓋其上,舞台的另一邊是典型的衣櫃,舞者魏慧琍扮演的母親正在整理著衣飾。黃文人此時站在桌上,以近乎誇張的動作疾呼「你們有看過會轉圈的恐龍嗎?」然後做了象徵芭蕾轉圈的動作,但作品的高潮之處當然是她和魏慧琍之間的互動,一連串的舞蹈動作和表達心聲的話語後,她說「妳有為我感到驕傲嗎?」,魏慧琍回道「你在浪費我的錢……」,黃文人此時背對觀眾,相對於之前的頻頻疾呼,她的沈默似乎透露出編舞家自身從事藝術行業的經濟拮据和不安。接著是一群舞者在桌下圍繞著黃文人舞動,而魏慧琍也和台上的女兒在沒有觸碰動作下不斷的拉扯,最後母親取下了覆蓋在桌上的傳統花布,輕輕地離去。觀眾因此瞥見母女之間相處的畫面和想像,圓滿的家庭就像那半圓的桌子其實有缺角的存在,那缺角是心靈的,是兩代人觀念上拉扯的互動關係,雖然題材並非新穎,現實生活上這樣的故事卻是不斷上演。

種子舞團此次帶來的兩部作品,可以看出均是取材於編舞家在現實生活上的經驗,作品名稱《幻》讓人想像人在現實與非現實中徘徊,但在題材的表現卻是再真實不過了。觀賞完此作品後,同行友人告訴我,作品題材上並沒有突破和創新的表現。而我卻有不同的觀點。現實生活中,人們所經歷事物的本質大多相同的,例如在《低著的世界》中過度依賴科技導致人與人之間的疏離,《家—熬系列作品》經典的題材卻是大部分藝術人所面臨的問題和無奈。編舞家們願意和我們分享自身的經驗,即使在這樣的困境中,他們仍然充滿熱情在屏東舞團耕耘著,將自己生命的歷程用真實的情感體現在舞蹈藝術中,這已經是相當難能可貴了。

《幻》

演出|種子舞團

時間|2015/03/13 19:30

地點|牯嶺街小劇場