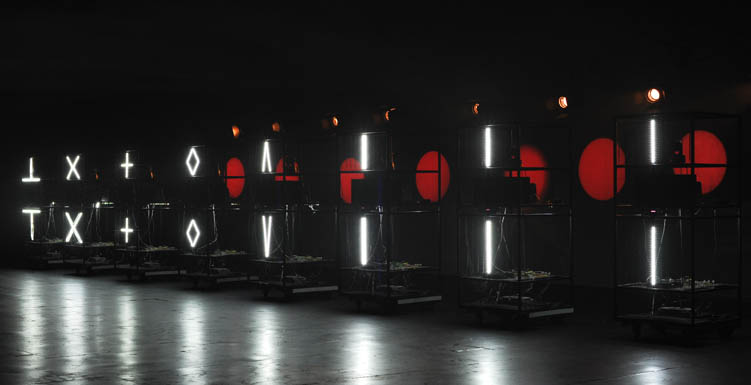

黑暗中,舞台一側滿佈大量的燈光,前面陳列著七部長立方體黑色框架,約兩公尺高的「機器人」,由紅外線感應器、幾何形LED燈、音箱、攝影機、筆電螢幕,以及大量排線所構成。

演出開始,看上去非人型的機器人緩慢滑動,排出陣列。上下兩面的LED燈泡伴隨著強光、煙霧、機械電子音樂而閃爍。觀眾站立在舞台另一區,感受並不舒適。強光迫使眼睛轉換焦點,視線在充滿煙霧的空間中遊移。雙腳與地面的接觸亦不全然安穩,重低音的音震由腳底不斷往上傳。或許仍有觀眾嘗試思考眼前幾何燈光變換有何涵義,但他/她可能隨時會被旁人身體所擾動──也許是肩膀被人撞了一下,或被前面的人擋住了視線。觀眾雖然持續被大量元素提醒肉身的存在,終究仍在「觀看」,只是這般觀演關係的想像界線的劃分很快受到拆解。

音樂結束,機器人由遠方慢慢移向觀眾,沖散人群,觀與演的疆界開始模糊。漸漸地,觀眾注意到機器人會以觀眾為目標追蹤和移動。在沒有任何指令的情況下,觀者開始拋下困惑,展開互動,成為演者的一部分。互動之後,機器人再度以自身的不規則移動促使觀眾移向舞台兩旁,讓出主要空間。演出結束於一座機器人的囈語呢喃中,直到人與機器人皆歸於靜默。

本展演裡,非人貌的機器人成為揭露觀眾身體性的對話者。無機質的演出不斷加深強度,持續刺激觀者的身體感受,提醒觀眾人其實是感官動物。但機器人的黑色框架與平台裸露出的裝置和排線,以及舞台一側控制台上的工作人員與筆電,在在醒目地標示機器人背後隱藏著系統編程與理性化計算。以此感官與理性的對比為基礎,這場演出利用幾何形狀的機器人深掘了人與非人的界線。機器人透過紅外線追蹤、跟隨觀眾的移動,亦展現了自己的身體性,探索肉身的存有與否與認知人類定義的關連性。

只不過,本演出無意追問機器「人」是否為人。事情並不能簡單化約為,機器人展現主動面向身體的移動能力,因而得以披上模擬理性思考的人類外衣。事實上,機器人加上觀眾,雙方的同時存在,才共同反省了當代生命的複雜性。觀眾實際在舞台空間裡感受到的,不單是與機器人相互追逐的趣味感,還有自身被投影在筆電螢幕上,那圓形紅外線影像的詭異經驗。如同節目單上所說:「人們被迫成為展演主體」,機器人成為反映與疏離觀眾自我認知的裝置。

然而使用「被迫」二字,似乎低估了觀者介入演出與調適自我的能動性。面對高約兩公尺機器人的移動軌道,人類本能地會想閃避。不過有些觀眾非但沒有躲開,更迎向前,擋住機器人的去路;更有不少觀眾直接拿起手機,與機器人玩起了自拍。如此發展諧擬了現代科技社會的生存模式,解放與拘束的並存。無所不在的科技形成縝密的監控網絡,卻不見得產生全然被動的主體。人類肉身不會停止感受,也能被引導、複寫與創造,這點正是本演出最值得玩味的地方。《機器人歌劇》精準地提供了觀眾自我即興的空間,雖說宣傳上以機器人作為演出主體的實驗為號召,實際上更多是透過形式,摸索將觀眾(人類)編程的可能性。機器人的演出,也是觀眾的展演。誰才是歌劇名伶,或許亦無關緊要。

《機器人歌劇》

演出|韋德.馬利諾斯(Wade Marynowsky)、Performance Space

時間|2016/11/05 19:30

地點|衛武營281展演場