組合語言舞團今年創團二十週年,藝術總監楊桂娟在《願DESEO》中邀請了三位編舞家王維銘、顏鳳曦、賴翠霜,共同將詩篇中的語彙以肢體動作呈現出更深刻的詩意,藉由三首詩與三首舞的結合,以不同的文本各別探討三種型式的愛:情、親、關,再次將文學與舞蹈連結。

蔣勳的〈願〉在一開始便寫道「我願是滿山的杜鵑,只為一次無憾的春天」,對人們來說杜鵑猶如春天的象徵,這也表現出蔣勳在願中渴望能繫上這密不可分的關係,且是多麼濃烈的情感。而前雲門舞集資深舞者王維銘以〈願〉作為發想題材,將詩篇中的字句轉化為肢體上的呈現,當舞作一開始,王維銘緩緩地漫步著,同時朗誦〈願〉中極細膩的詩句,帶領觀眾將情緒漸進投入而展開一連串的舞蹈,並在獨舞中可清晰看出王維銘的身體相當細膩且流暢,而舞者劉孟婷則以獨特的動作質感表現出乾淨俐落的一面,隨著燈光色彩劃出的兩個空間裡,兩人相映對話著,毫無肢體碰觸的舞蹈設計,卻讓兩人緊密的靠在一起。

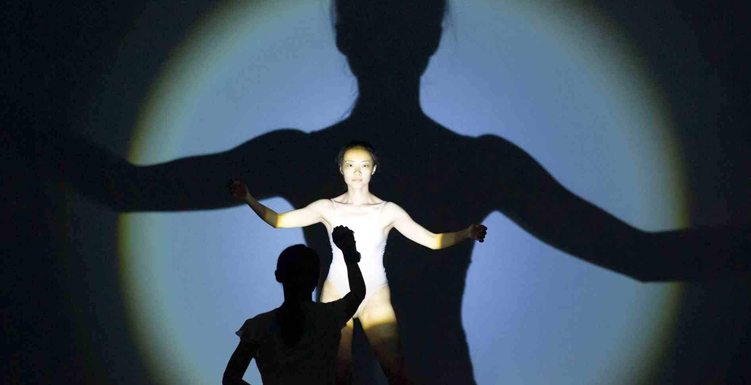

第二段〈孩子磁場〉作者顏艾琳,其詩篇以母親為第一人稱闡述與孩子間的關係,這回風乎舞雩跨領域創作聚團的藝術總監顏鳳曦從文學中取材外,更大膽將光與影的物理現象帶入舞作中。剛開始舞者像是擁抱生命般的走向前方,轉身後光線投向的那端似乎是詩篇不斷提及的「你」,而後方籠罩在天幕上的影宛如母親伴隨於孩子身旁,顏鳳曦巧妙的運用光源與人的距離及角度,層層描繪出母親孕育孩子的過程,讓人深刻體會到一股僅存於想像中的氛圍。除此之外還藉由燈光的急速閃爍帶來視覺停留的奇妙效果,搭配尖銳吵雜的音樂、流動於舞臺間的影像技術,彷彿置身於充滿強烈磁性的異次元中,回味無窮。而資深舞者楊琇如、張菀真則以高活動性的身體能力,完美呈現出顏鳳曦的舞作。

最後是賴翠霜舞創劇場的創辦人賴翠霜的〈存在〉,其創作概念來自羅任玲的〈生日快樂〉及數張孩子眼神裡充滿無辜與恐懼的攝影作品。剛開始,場中懸掛的五件衣裳看似於戰爭傷亡的人們,而一位舞者帶著緊繃又疲憊的身軀緩緩走入,賴翠霜以肢體中的顫抖和狂放締造出詩中砲火滿布的世界,緊湊的舞作結構與眼前不斷跳動的數據,直到氣氛被帶入寂寞和失落的片段時,強烈對比下有種不寒而慄的現實感受。賴翠霜在〈存在〉中多以輪替或重複的編創手法,堆疊出舞作激昂的瞬間,而舞者李姿穎、王怡湘、林姿均、吳燾安、許書詮有著極具張力的身體幅度,強韌的肢體語言再次重現〈生日快樂〉一詩中的殘酷與遺憾。

《願DESEO》

演出|組合語言舞團

時間|2013/11/09 14:30

地點|左營高中舞蹈劇場