吳政翰(2020年度駐站評論人)

近年來表現備受矚目的演員蕭東意,除了劇場展演之外,也透過「嚎哮排演」的影片演出,累積了不少網路聲量。影片中,蕭東意極盡扮演模仿之能事,時常揣摩怪異扭曲的角色,時而切換不同口音,Kuso中帶有正經,詭譎中不乏逗趣。此次兩廳院「新點子實驗場」系列《東意在哪裡》,蕭東意延續了前述的展演風格,鮮明精準,節奏明快,且不時與現場觀眾互動,整體生動活潑,氣氛熱絡,幾乎可說是為蕭東意打造了一場完整的個人獨秀。

此劇以獨角戲的方式呈現,演員蕭東意先以本人形象現身,直接與觀眾展開對話,再切入武漢肺炎、種族主義等觀眾熟悉的當代社會議題,再一次地把握開場的良機,拉近觀演關係。同時,蕭東意以一人之姿,穿梭於多個角色之間,將其模仿功力展現到淋漓盡致,從台灣人、越南人、黑人、義大利人、日本人到印度人,每一段的切換皆精準明快,不同文化底下的身姿、口氣和口音皆掌握得唯妙唯肖,不但帶出了蕭東意的模仿長才,也一展他的語言天份,而且處處玩味語言,充滿各種諧音梗。開場沒多久,整段展演就富饒音樂性與節奏感,並展現了變形與流動的力量。這些力量正是打造喜劇性不可或缺的狀態和要素。

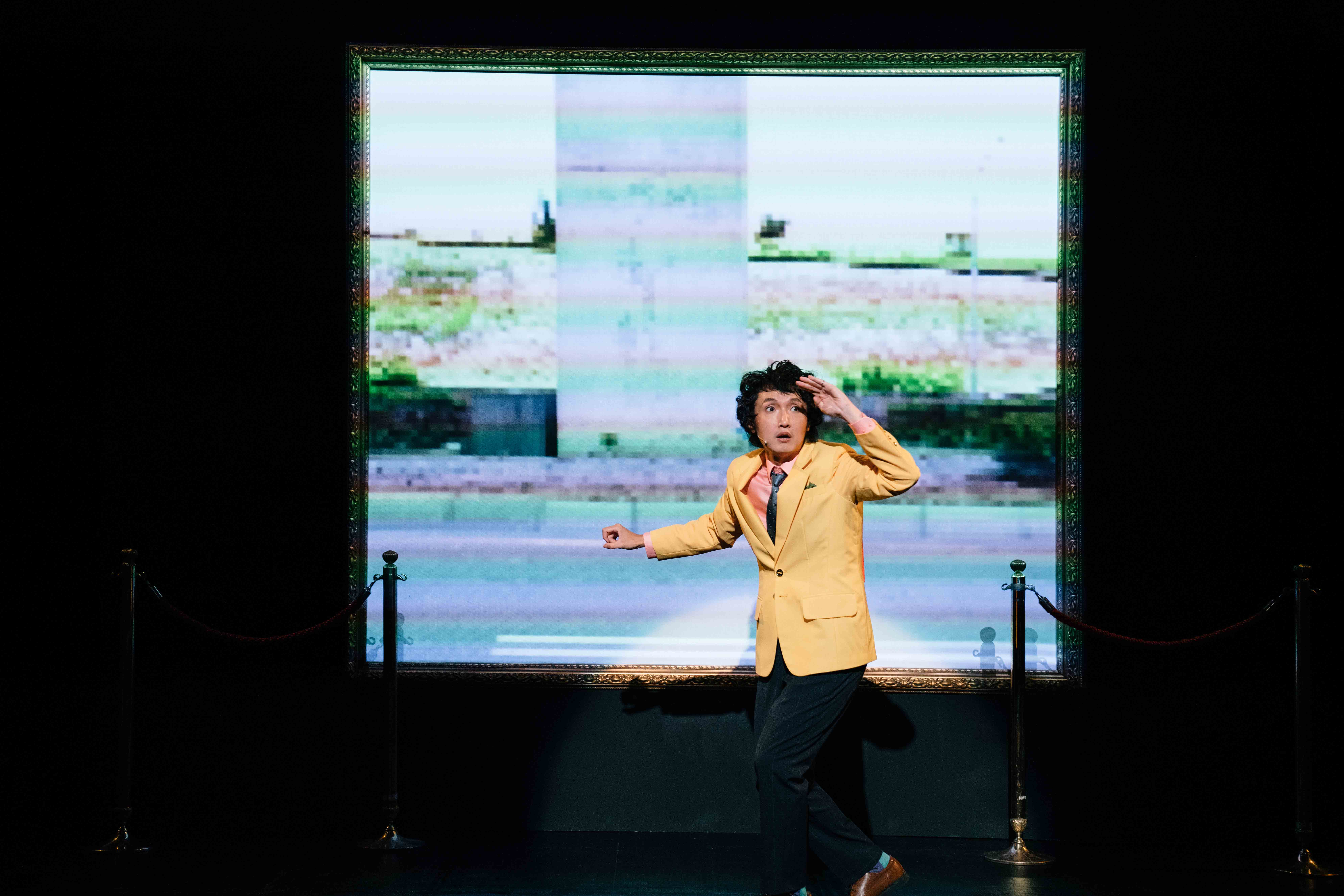

東意在哪裡(國家兩廳院提供/攝影秦大悲)

蕭東意的喜劇表演策略,一方面流動於多個角色之間,幻化無窮,另一方面,每一段都聚焦於刻板,幾乎成了全戲主題。第一段呈現出各國人的形象,第二段進入了蕭東意的成長經驗,漸漸引入了對三重的刻板、對台北的刻板,以及透過求學及生活過程的種種閱歷,帶入了對流氓、身心障礙同學等人物的刻板。這些刻板,是機械化、去主體過後的符碼,所以好笑;是對文化與種族的片面印象,所以淺層。如此手法偶爾令人發噱,但有時與爭議的紅線擦邊,比方說模仿別人的缺陷、放大因種族口音而產生的窘況等,所幸不久便將嘲弄的箭靶轉向演員自身。蕭東意分享到,許多人只看到在台上身為演員的「蕭東意」,忽略掉了台下卸除演員身份之後回歸平凡生活的蕭東意,以為在台上浮誇的形象就是本人樣貌。於是他人的凝視變成蕭東意的地獄,使其產生了自我和扮演的拉扯。換句話說,蕭東意在別人眼裡也形成一種刻板,一如台上宛若美術館展場所陳設的展品一般,讓原本看似嘲人的他,轉而成為自嘲的對象。

爾後,蕭東意踏上了尋找自我一途,訴諸於表演大師的協助。此段手法不僅依循先前的平板化,而且愈益浮誇,除了路徑以電玩動漫化的方式呈現,取經過程不時穿插Kuso版的影像,例如賽德克巴萊、黑豹、修女也瘋狂等電影海報置入蕭東意的頭像,426或死GAY等標籤化言語亦充斥於演員敘述之中。除此之外,劇情轉折也開始無限上綱:師父原來是舊識,之前身心障礙的同學原來是裝的,甚至蕭東意揭露先前的故事都是假的故事,都是為了迎合觀眾所捏造的自傳,也就是說,師父不是師父也不是舊識,而是不知哪跑來的騙子,而且這騙子聲稱自己是蕭東意本人。

如此比好萊塢還要好萊塢的多層劇情轉折,模糊了角色背景,抹除了原本前段所建構出來的角色真實,連帶地,也抹除了角色身而為人的溫度、焦慮或恐懼,那麼少了這層基底,自己與自己的拉扯,是否還算是個拉扯?或者,在這樣架空的戲局裡自我拉扯,純為一場原地空轉的徒勞?加速反轉的劇情,也將角色推入了一坑多重弔詭的無底洞:越想找自己,越是不像自己,越是表現出誇張化的自己,越是變成觀眾所期待的自己。

就某個角度來看,如是弔詭表現在戲裡,也表現在戲外。劇中角色欲卸除扮演來尋找真我,但失速的戲謔卻讓角色處於一種不扮演就不安的困境,那麼是否也間接顯示出演員正陷入了同一種僵局?當這一齣獨秀,成就了蕭東意表演生涯有史以來最完整、最精湛的演出,也成為蕭東意有史以來最「蕭東意」的演出,這是否意味著蕭東意終究逃離不了成為「蕭東意」的宿命?

《東意在哪裡》

演出|蕭東意

時間|2020/07/11 14:30

地點|國家兩廳院實驗劇場