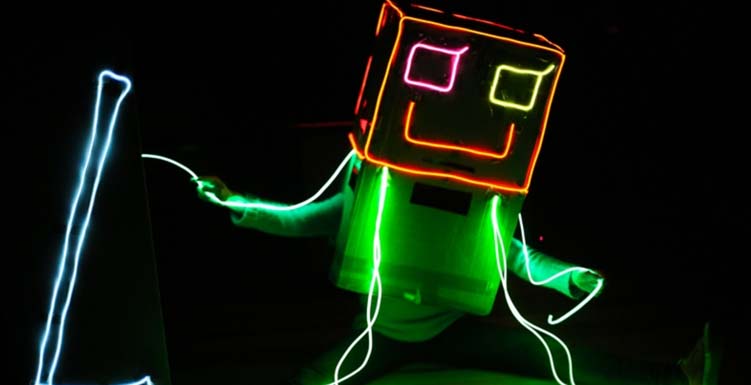

根據演出節目介紹,《這我可從沒做過》的靈感來自當今的網紅文化,在2006年YouTube誕生一周歲時,時代雜誌封面以「沒錯,就是你!你主宰了資訊世代,歡迎來到『你』的世界」文案,宣告年度風雲人物就是「YOU」,為網紅文化的興起掀開序幕。而跨界劇場藝術家芭芭拉・馬蒂耶維奇(Barbara Matijević)和朱塞佩・奇科(Giuseppe Chico),從網路平台的業餘者自製影片中,草擬一份看似天花亂墜瘋狂奇想的清單,在佈滿以遙控器械、電子感應器、LED燈、接滿電線的頭盔,以及各種眼花撩亂的物品堆疊的舞台上,唯一的演員用單人獨角且有些神經質的方式,與各種物件互動對話,「從囈語說夢、血疤自拍、特斯拉能源解藥,到世界說嘴機器 ,荒謬、惡搞、怪奇的真實手作的人工智慧 ,在莞爾中創造全新的數位革命 。他們戴上安裝各種視角攝影機的面罩,經歷一場錯置狂亂的感知旅程;一張由聲控感應的摺紙大口喋喋不休,彷彿接上了全世界的擴音器……」 透過投影螢幕,同時以第三視角的觀點旁白提問,重新再製了網路素人DIY裝置的實驗現場,整個劇場空間彷若網路世代的人類學研究現場。【1】

雖然本齣戲的文案內容,多以操作網路內容,觀測新媒體網路時代中,科技如何影響人類閱讀和吸收資訊的方式為主,強調本劇對網路文化諧擬和諷刺的意味,但此作以幽默的方式批判媒體時代的現象,而我特別喜歡作品本身的輕鬆樂觀和開放性,既然人機合體與各種科學實驗是無法避免的未來,何不如像Donna Haraway在其八零年代的著名賽伯格宣言(A Cyborg Manifesto)一般看待半機半人充滿創造性的可能未來?這齣戲除了詼諧輕鬆和略帶嘲諷意味之外,卻也提問了科技幻想中深厚的哲學思考。

以科技幻想中的哲學思考出發,本劇探討了一個重要的命題:科技如何改變身體的動態運動感知模組。從表演者戴上裝滿彩刺的人工頭罩,想像不同腦波製造出多樣的聲音效果,似真似假之間,雖帶著荒誕讓人發笑之意,卻也不無幻想未來的新可能。這個段落讓我聯想到去年在北藝中心「亞當計畫」中,來台展演的新加坡(現居柏林)藝術家徐家輝,以《舞蹈診療室》作品,從人工智慧編舞機原型,並藉由舞蹈診療室的概念探討當代編舞的各種病徵,作品在北美館由舞者董怡芬示範以神經感應科技駭進腦波活動研究編舞行為;或者是編舞家黃翊之前曾獲得數位藝術節首獎的《交響樂計畫》,以偵測舞者的動作來操作樂器的嘗試。從這些不同藝術家的類似實驗,不難看出馬蒂耶維奇和奇科在此的企圖,不僅僅只是嘲諷或反應網路文化的網紅現象而已,藝術家在創作中轉化了這種嘲諷,而進一步提出對未來想像的可能:假若我們可以以身體物理性質來無線控制科技,日常生活有何新可能?

而另一個發人深省的思考片段,則是來自表演者對「觀看視點」這件事的重新想像。表演者將自身用三面的攝影機環繞包裹,透過螢幕切換,演員可以選擇以不同的觀點來看待世界:從正前方的攝影機、後方的攝影機,亦或是拿在手上、可以左右上下伸縮自如的鏡頭。例如當眼睛看到的只是背面,則使用身體在空間中前進的步伐,也必須小心謹慎從頭學習如何走路,而第三面鏡頭可以上下伸縮擺弄,露出仰視、俯視、微觀、長鏡頭等不同的觀看視角,這也重新定義了使用身體和透過身體去認識這個世界的新想像。在這裡彷彿預視了未來VR技術中,身體感知受到科技影響的質變,如黃心健談及友人體驗今年甫在威尼斯雙年展得獎VR作品《沙中的房間》時,感受到「自己的身體在VR中消失了」【2】,當身體有了不同的樣態感知考能,人們對世界的想像和認識世界的觀點也當然改變。

而本劇在劇場美學應用上,則讓人看見即使是傳統的偶戲倒影手法,可以說是非常低限古典技術的新玩法,如利用玩具偶(暴龍、軍官等人偶)等物件,也可以在巧妙燈光設計閃動之中,讓不用人操縱的玩偶,營造出如皮影戲般快速移動的效果,配合旁白對「暗處不明形象的恐懼」,這個橋段的物件處理手法讓人驚喜。而其他利用閃燈效果的舞台設計,也並非特別新穎的技術,但在創作者巧妙安排中,卻又與題旨搭配得精彩。

藝評人與藝術家林人中對本作評析,認為此作提出了網紅文化為了炫耀更好更美的人生,背後的的邏輯其實是對恐懼跟焦慮的慾望,也因此此作充滿了預言式的危機感,是真人實境秀的實境化,比真實還要更真實【3】。對比當前的網路世界中,社群媒體集結了數百萬支來自世界各地的影音影像,人人都是數位內容的製造者,這些自製媒體串流改變了形塑世界的觀點,每個素人都是大明星網紅藝術家,挑戰既有的美學。而上述這種網路上的真實比真實還要更真實的概念,也讓人想到法國後現代主義學者布希亞(Jean Baudrillard)在上個世紀八零年代所討論的「擬像」(simulation)、「內爆」和「超真實」(hyperreal)等議題。布希亞主張在晚期資本主義社會中,人們消費的是物體的象徵意義,而擬像代表的正是符號與真實界斷裂的後現代現象。一開始,真實為影像的源頭(有點類似柏拉圖洞穴比喻的概念),也因此影像只是拷貝真實的贗品,但在後現代情境的發展中,影像以扭曲真相(dissimulate)或造假(simulate)的形象出現,似假亂真的情況下,影像與原初的現實脫節,符號不再指涉任何物體,而成為自我指涉的封閉系統。布希亞進一步指出,擬像往往超越再現(representation),而成為比真實本身更為真實的「超真實」。

在布希亞的口中,被新聞媒體披露的波斯灣戰爭不曾發生,他們就像狄斯耐樂園裡的美國大街一樣,是真實和擬仿物的超真實意義「內爆」(implosion)。布希亞對真實世界中殘酷波斯灣戰爭的笑鬧評論,被譽為美國良心的理論家蘇珊松塔格(Susan Sontag)大肆批判,但時至今日,在假新聞(fake news)滿天飛且自成論述系統、甚至有能力影響到重要美國選舉的時代裡,現場直播與斷章取義的真實性超越原本的「客觀真實」(假若真的有「客觀真實」這件事),關於意義內爆的論述,似乎在這個時代中更具反思性。

最後,唯一小小的建議,演出時螢幕上的中文,兩個屏幕的中文字似乎是來自不同字型、不同大小的字體,在觀戲時一直讓人有種出神之感。中文字本身即是圖像,具有某種美學上的意義,而中文字在劇中又經常是譯語獨白的唯一文字,也是作品本身的重要組成部分,讓人好奇原作以英文演出時,這些代表內心獨白的文字是用什麼樣的字體呈現呢?藝術家是否也選擇了字體的呈現方式?

註釋

1、參考演出簡介

2、「我相信未來在VR世界中,想像是唯一的貨幣 | 對話台灣VR藝術家家黄心健 www.heix.cn/special/a4886.html?for,=to,e;ome&isappintstalled=o

3、參考自https://www.youtube.com/watch?v=F8j5aH6Dzes

《這我可從沒做過》

演出|策略1號劇團

時間|2018/03/02 14:30

地點|台中國家歌劇院小劇場