文 洪郁媗(專案評論人)

對恰巧被歸類為Z世代,或是可以說是00後的評論者來說,瑞克.米勒(Rick Miller)在《爆發年代YZ》(Boom YZ)中摹仿的角色與選擇呈現的事件和歌單雖稱不上完全熟悉,不過當這些混雜著回憶的元素經過恰當的排列進而形成獨有的敘事結構後,最終呈現的遠非僅止於具有豐富娛樂性的快節奏獨角秀。舞台上一百分鐘濃縮的是世界從1996年到2020年間的急速變化,自福山在訪談中(Francis Fukuyama)宣告「歷史的終結」到「不願面對的真相」、金融海嘯、社交網路興起,從對民主與資本主義的一片看好到「我們就是那99%的人」(we are the 99%)僅需二十五年。所謂的Y世代和Z世代正是在這個刺激與危機共存、價值觀從不安穩不變的年代成長。

《爆發年代YZ》關乎宏觀維度的世界變化,也與創作者的私人經驗緊密相連。我並非想談論劇中穿插的個人生涯簡史,而是那些他和女兒在車內對話的片段。無論所屬世代為何皆無法避免差異,先前的《爆發年代》(2021)是關於創作者父母經歷的歲月,這次來台同演的《爆發年代X》則是關於創作者自身成長的背景。Miller藉由摹仿名人、流行歌曲或是以拼貼影像的手法回應不同的時代,將那些難以理解的世代差異放入那名為歷史,抑或時代風尚的洪流中,試圖從中找尋關於差異如何形成的相關解釋。生於哪個世代,外部影響必然影響內在心靈結構,而家庭則匯聚這些源自不同脈絡的思維,差異,甚至衝突避不可免,但何以應對?

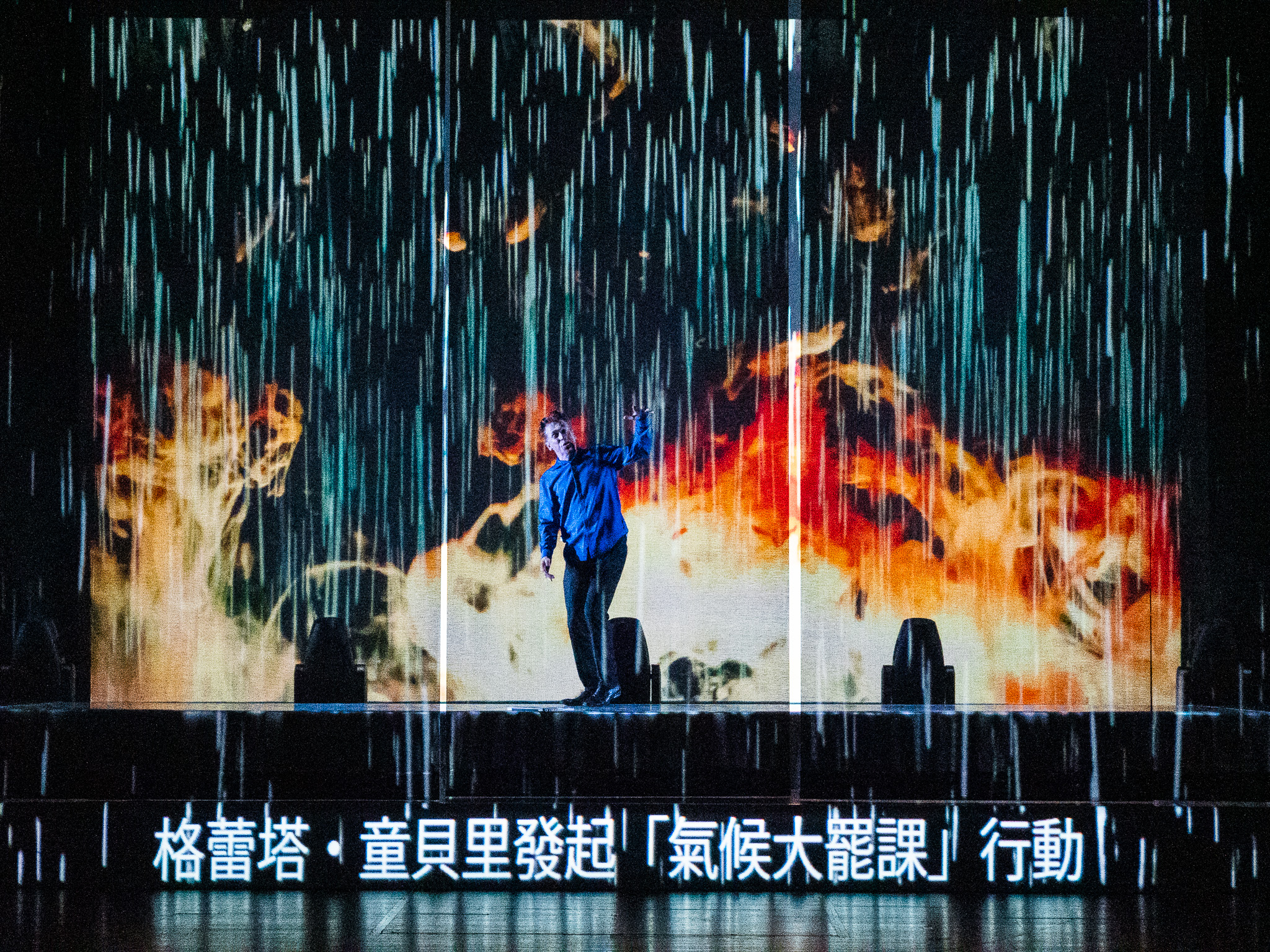

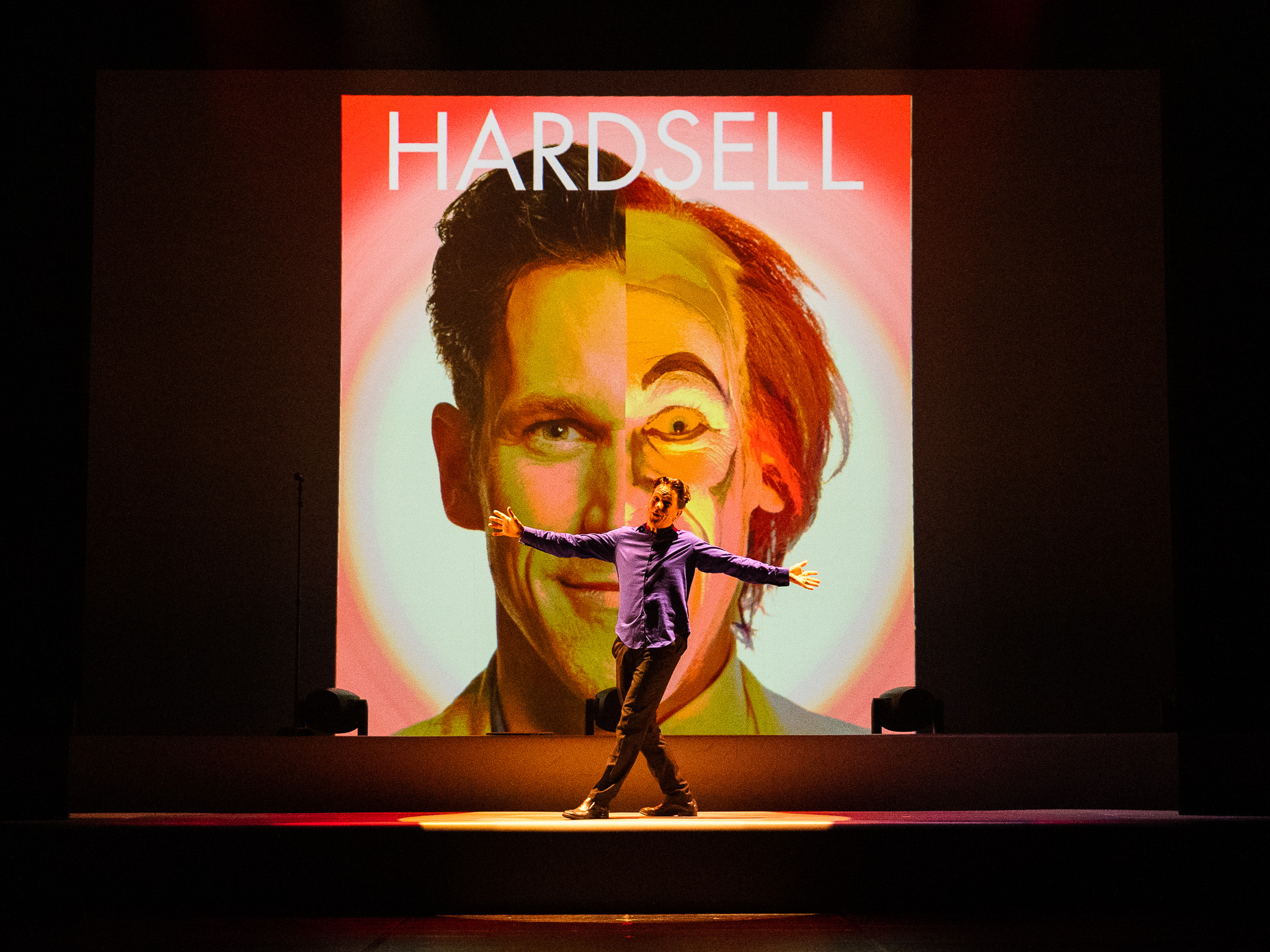

爆發年代YZ(臺中國家歌劇院提供)

當表演者摹仿完他的「天后歌單」,也就是一份有著碧昂絲、蕾哈娜和雪兒⋯⋯等歌手的合集後,舞台上的投影回到與女兒的車內對話,當女兒聽到Miller打算摹仿這些歌手時的反應幾乎可以作為說明差異思考的典範。她當下面露困惑,訝異這些有著不同膚色的「天后」怎麼能被她爸輕易摹仿。此時,作為表演的摹仿和對身份政治的關注交鋒,就算聲音和身姿再如何相似,身份帶來的差異以及與之伴隨的特權或歧視並不會短暫地消融於刻意的相似性中。對Miller的女兒,或是廣義而言的YZ世代來說,不只是個體的身份與身體,那些人類作為共同體所必須面對的危機,或是中介於集體與個體的社群都有可能是造成他們焦慮感的原因,但這些不安卻又很有可能被其他世代看作無來由的抱怨或不切實際的多慮。Miller並沒有偽善地假裝這些基於不同價值觀、社會條件所形塑的差異能夠在奇蹟似地在一個創作中得到全面的諒解,而是嘗試以創作者、丈夫、父親的角色去參與這世界他未能理解的部分。在《爆發年代YZ》短暫的一百分鐘內,世界片面地呈現,同時,Miller省思了他在婚姻的頻繁缺席,以及對周遭事物過少的傾聽和太多的言說。當演出中急速前進的時間來到2014年,馬拉拉在諾貝爾和平獎發言的時刻投影在舞台,他暫且停下了摹仿,不再嘗試替另一個人發聲,將說出的權利還給言說者。

《爆發年代YZ》雖然有些討巧地堆疊大量文化符號營造氛圍,但隱身於娛樂性和趣味之後呈現的卻是對自身經歷與所處位置的反思,暫時停下摹仿打斷這系列演出的一貫形式卻讓反身性得以在舞台彰顯。另一相當觸動我的部分是父女之間的對話,儘管車內談話的片段中,Miller開車的身影是經過再製而成,或許我們當下在劇場看到的並非當時的原貌,但至少在這些片段中,我們見到的是應對不熟悉事物的包容態度,而非以否定、拒斥,甚至是抹消的形式包裝彼此的不理解。

《爆發年代YZ》

演出|瑞克.米勒(Rick Miller)

時間|2023/04/30 14:00

地點|臺中國家歌劇院中劇場