文 吳思鋒(2025年度駐站評論人)

既然【表演工作坊】將《那一年,我們下凡》(以下簡稱《下凡》)視為「四十週年慶典的壓軸之作」,同時呼應四十年前創團作《那一夜,我們說相聲》(1985)與《等待果陀》,我們有沒有可能也把它看成隱含作者「晚期風格」的一部戲劇作品呢?

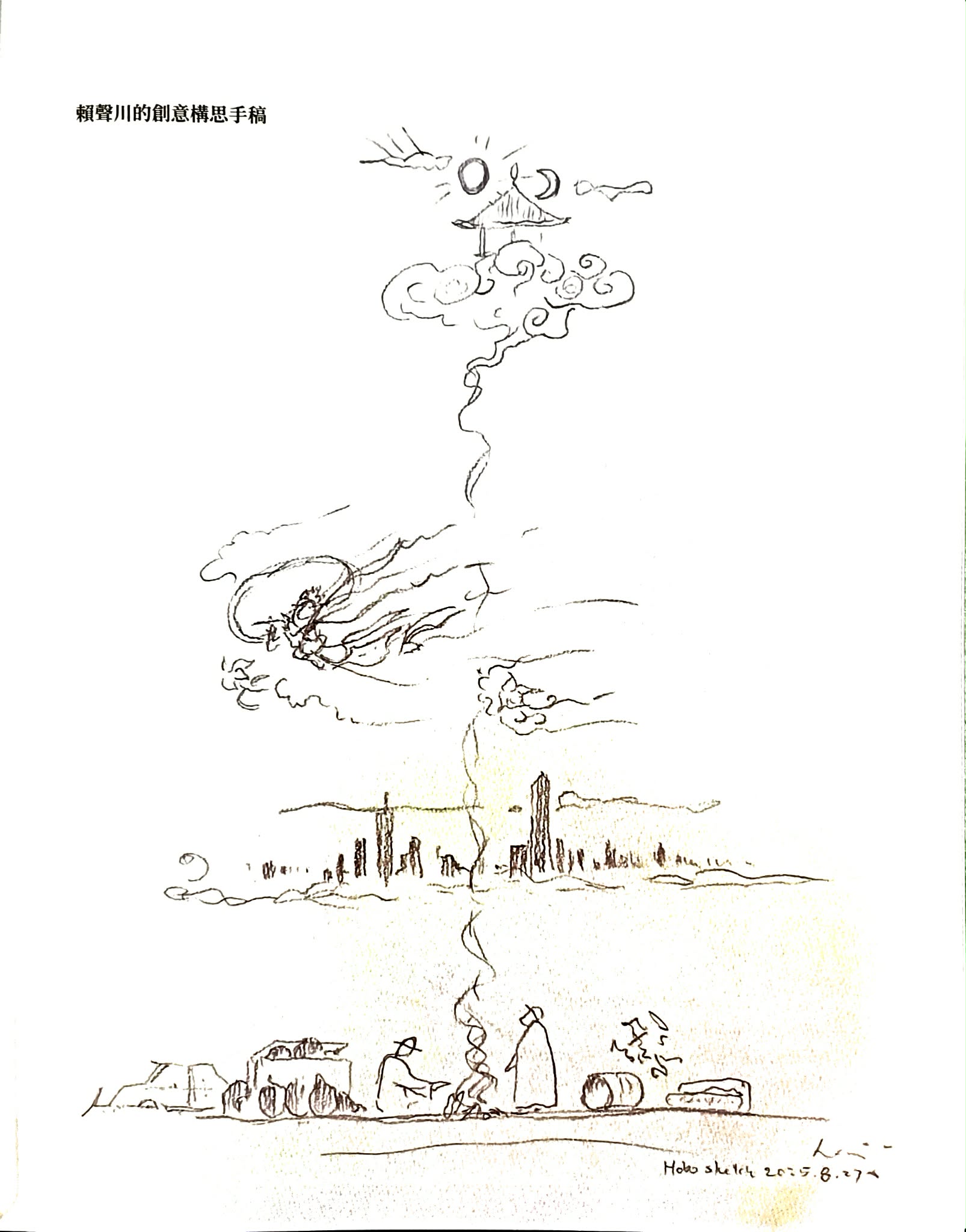

節目單中,刊載了一張「賴聲川的創意構思手稿」,畫面由上而下分為三層,由於手稿上沒有清楚的詮釋,按照我自己的閱讀與命名,依序為天界、都市、化外之地,最下層有兩名流浪漢在戶外生火,把身子烤暖,裊裊升起的煙穿過都市上空的雲層,直抵天上宮闕。這張手稿很好地說明了《下凡》的戲劇結構,兩名假扮流浪漢的下凡神仙江爺與山爺、在AI產業中瀕臨破產危機的天總,相遇於一場車禍意外,肇事者天總與竟然毫髮未傷的江、山二人,卻因此緩緩展開記憶和生命深處的對話。對話到最後,天總醒悟,決定留下扛負經營失敗的責任,三年後反璞歸真,開了一攤「爸媽餛飩」。

賴聲川的創意構思手稿(掃描自節目單)

但說也奇怪,更語露機鋒、奇趣橫生,甚至不那麼喜劇的,其實是江、山的人間觀察,譬如他們一開始就公開觀察心法,便是透過路邊垃圾桶看這裡的人都丟掉什麼,譬如自道觀察結果是「你們都在流浪」。沒有看過戲的人也能想像,這些話會帶來一定的戲劇效果。可更奇怪的也在這裡,衡諸全劇,最多餘的設定就是把江、山設定為神仙。當然,二人究竟是流浪漢或神仙,猶有爭議,可顯然若將他們視為流浪漢,從劇名到文本的破綻就會更多。意思是,如果他們真的是流浪漢,大可把崑崙、瑤池、天梯不見了的神話敘事捨去,並不會減低戲劇性,反而更添歷經歲月風霜的睿智人性,不是嗎?因而,我想到姚一葦先生晚期劇作〈X小姐〉(1990)。

失憶的否定性:與〈X小姐〉的對照記

距離第一部劇作〈來自鳳凰鎮的人〉(1963)問世近四十年後,姚一葦發表最後兩部劇作〈X小姐〉(1990)與〈重新開始〉(1993)。從劇本語言上來說,在此之前完成的兩部現代戲劇劇本〈訪客〉(1984)與〈大樹神傳奇〉(1985),分別借鏡荒謬戲劇與相聲,但顯然都不是他要的新語言,尤其是〈X小姐〉,更充滿了一種劇作家面對特定時代所感知,進而藉創作提取的否定性。

相比於在車禍中毫髮無傷的江、山,X小姐則在街上突然昏迷,醒來後失去一切記憶,連醫生也束手無策。但劇作家透過神經科醫師「馬院長」的話清楚道明:「你知道,人不只是一個『自然人』,還是一個『社會人』,一個人的出身、背景、遭遇,都會影響到他的身體和心靈。我可以說,她的失去記憶一定和她的社會環境有關。也許她遭遇到一件十分可怕的事情,這件事情使她非常痛苦的,是她不願觸及的,所以要讓她遺忘。我們如何能找到這個使她痛苦的原因,一切就解決了。」(〈第三場B〉)換句話說,劇作家要診治的不是人的問題,而是社會的問題、文化的問題。

那一年,我們下凡(【表演工作坊】提供)

言而總之,歷經被警察帶到神經科看診、在大眾媒體上發布尋親啟事、遊民收容所安置,都仍無法讓她恢復記憶。最後,她回到繁華的城市街頭,原初昏迷的城市空間,繼續尋找自己的記憶,此時遇上五年多未見的中學同學周莉主動靠近搭訕,這場對話卻很快地在同學發現她連自己父母死了都不記得,說她是神經病,然後轉身離開。忽然間,X小姐說自己想起來了,要向前追上周莉,卻被一台水果車撞上,再度昏迷。再多說兩句;最後她忽然想起來什麼的時候,發生在周莉提到父母變故的當刻,她希望周莉能說更多,因為她「活過來」的動力就是復甦遺忘的記憶機制,可是事與願違,她又昏迷過去了。

有趣的是,〈X小姐〉也有一群遊民現身。在第五場的場景「遊民收容所」,遊民互相叫對方詩人、將軍、音樂家、錢大嬸,當他們發現X小姐就是前幾天登報請親友去認領的那個人,遂安慰她:「其實我們不都忘掉了過去,忘掉了自己嗎?我們是誰?我是誰?」然後,詩人又清醒地自嘲:「我們只是一個號碼,一個會吃飯、要吃飯的號碼。」X小姐與遊民,江、山與天總,兩組關係猶如倒映,前者通往「我不記得」與否定,後者駛向「我記得」與肯定。爸媽麵攤的家常料理一定香味四溢,可是否定卻可能帶來更多的哲學意義,譬如《等待果陀》亦屬後者。

天梯不見了:哲學,存在與神話

據此,這部哲學喜劇的「哲學」為何?我以為還是回到「存在」。暗自推想,這也是為什麼在創作源起上會提及荒謬戲劇《等待果陀》的緣由之一。可是問題來了,在《下凡》,究竟要追問的是誰的存在?或說,江、山與天總之間到底呈現出什麼樣的象徵關係?

在天總這邊,也許可以說她最終完成了白領階級的自我背離,離科技財團的資本社會算遠了一點,可是當江、山把崑崙—瑤池—天梯的神話敘事帶入,而且還找不到天梯回去,天總完成的是角色的戲劇任務抑或「哲學」喜劇的探求?既為神話傳說,自衍不同版本,我借的是王孝廉先生的說法:「古代神話中的崑崙是古代中國人心目中的仙鄉……崑崙是天上諸神在地上的『下都』,是連接天上和人間的天柱。」【1】而且崑崙曾被水神共工撞倒,山形始缺,地上的人與天上的神遂無法往來,凡人再不能登崑崙,長生不死。

這正是《下凡》有意思的地方,相比於不時於舞台上現身的無人機或用肯定有觀眾大作反應的青鳥作梗,它從存在溯推神話,把個體的生命軌跡寄寓於深時間;可這也是它斷裂的地方,因為這個哲學/存在的可能性沒有變成一個真正的戲劇衝突。以至於,看起來賴聲川善於將複雜的兩岸關係置入語言元素,畢竟早在《那一夜,我們說相聲》他便已證明了這一點;但在四十年後,如果不用商業劇場當作原因,應然置於何處?航歸何處?一開始提到的手稿,究竟少畫了天上,還是那股冉冉上升的煙即為天梯(天柱)?——如果回到神話是為了重新調度歷史,此一尚未徹底開展之處,毋寧為作品與作者的未竟之業。

注解

1、見王孝廉,《中國神話世界(下編)中原民族的神話與信仰》,台北:時報文化,1992,頁102。

《那一年,我們下凡》

演出|【表演工作坊】

時間|2025/12/28 14:30

地點|臺北表演藝術中心 大劇院