蘇恆毅

由光興閣掌中劇團(以下簡稱光興閣)推出的《大俠百草翁之廬山難見真面目》(以下簡稱《廬》)是著名內臺金光布袋戲《大俠百草翁》的系列作品之一。此戲的推出,據光興閣第二代團長林宏憲(鄭成龍)所說,是希望延續過去在劇院演出「長門戲」(連臺戲)的風貌,讓金光布袋戲在當代重現經典風華。且在演出過程中,角色曾說出自己從民國59年即跟隨第一代團主征戰各地,更是有意識地讓觀眾了解到劇團與戲偶的歷史。

金光、仙俠構成的長篇敘事

《廬》從大明皇帝冊封的欽差鬼谷子遺失三教的鎮教之寶「知音劍」因而被三皇五帝通緝開始,並進一步引起「東南派」與「西北派」的爭鬥。從日月長生至聖、真聖、天堂三位鬼谷子使三大派系混淆,加上鬼谷王與萬劍門的恩怨,以及持有知音劍的不見俠總在關鍵時刻相助,還有百草翁為了化解危機奔走各處等情節,構築出龐大的正邪對立武俠故事。

本劇雖是《大俠百草翁》的系列作品之一,但是從故事整體環繞在三位鬼谷子及其師門引起的武林爭端,與對話中提及尚有前傳(即2021—2022年間,六十周年團慶巡演的《大俠百草翁之五指山風雲》),以及作品結尾並未說明不見俠的身分及其與知音劍的關係,表示此作前有所承、後有所續,因此可推測《廬》應是《大俠百草翁》子系列「五指山風雲」的其中一集。

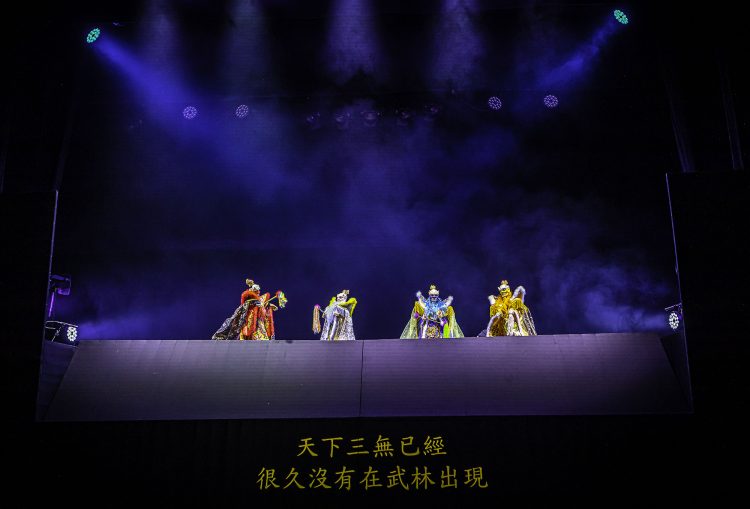

大俠百草翁之廬山難見真面目(光興閣掌中劇團提供/攝影張瑞宗)

大俠百草翁之廬山難見真面目(光興閣掌中劇團提供/攝影張瑞宗)

但劇本設計的巧妙之處在於:劇名是「廬山難見真面目」,故事似應集中於不見俠身上。但演出時,所有的事件核心卻集中於三位鬼谷子,不見俠在劇中關鍵處的出現,則是為情節設下伏筆,除讓人好奇不見俠的身分外,亦帶出此角色與三位鬼谷子之間在劇中並未明說、卻若有似無的關聯性。至於百草翁,雖看似非主角且不時表現出不願招惹事端的避禍心理,實則是事件中推動主要情節的角色,或無意的臥底、或為救人而求藥、或與人交涉等,都是將事件當下的膠著化解並往前推動的存在,使百草翁成為隱性的主角。

但此故事的世界觀極大,登場人物亦多,在一百三十分鐘的演出中,要讓觀眾全盤了解故事整體的設定,極考驗編導對劇本的編修。或許是本作有前傳之故,上半場多集中描繪鬼谷子被通緝的始末以及緣由、五指山等西北派魔幫如何密謀等事件的鋪陳上,雖然當中亦有不少武打,但仍難免因情節鋪陳而顯出拖沓的問題。下半場則一掃此種拖沓的現象,從三皇五帝的陰謀被揭開,到東南派從各處力抗西北派,無論是節奏更為緊湊的戲劇張力、或是音樂氛圍與視覺效果渲染的武打過招,均讓觀眾能夠感受到兩派勢力對陣的刺激感,同時透過不見俠的存在,引起觀眾好奇心,儘管仍有待後續分解,卻著實能夠讓觀眾感受到金光戲的敘事魅力。

大俠百草翁之廬山難見真面目(光興閣掌中劇團提供/攝影張瑞宗)

長門戲在當代存續的難題

本次演出雖留下未解的懸疑,讓人好奇後續發展與真相揭發,但6月25日及26日兩天的演出內容相同,因而未能得見結局。長門戲的演出形式,是將一齣大戲,分日接連演出當中數本,使各單元的故事經由連演,構成完整的大製作。雖然《廬》僅是「五指山風雲」系列的其中一集,未能訴說完整,演出內容與效果卻緊扣觀眾喜好,讓人讚嘆。但若為緩解情節未解所留下的懸念,而將劇本修編成有始有終的劇作,則有悖於長門戲的演出形式,也有悖於光興閣欲發揚長門戲的理念。

如按照長門戲的既定演出形式,在當代往往會遇到困難:一則不符合目前布袋戲演出是以推出單一劇作為主的現狀;二則對於劇團與表演者而言,長門戲形同一個大製作,是相當考驗資源與體力等內外在條件的演出形式;三則對於觀眾而言,儘管長門戲是在各天演出不同的單元故事,每個單元都是一個整體,然而觀眾若不熟悉此種演出形式,難免造成「資訊遺漏」的心理反應,因而不知從何入手、難以親近長門戲演出。諸多環節的交互影響,不利於長門戲於當代的生存與製作。

大俠百草翁之廬山難見真面目(光興閣掌中劇團提供/攝影張瑞宗)

而光興閣後續的演出規劃,則是推出《大俠百草翁前傳》,而非本次《廬山難見真面目》的續集。究竟為何不演出後續發展,尚未得知,但單元故事的未完成,著實讓人好奇。期待終有一日將不見俠、甚至是內臺長門戲的「廬山真面目」揭開,藉以滿足並想像長門戲再掀風光勝景。

《大俠百草翁之廬山難見真面目》

演出|光興閣掌中劇團

時間|2022/06/25 19:00

地點|員林演藝廳小劇場