一般人熟悉的小劇場,往往將其定義為在「空間」上的小劇場(如黑盒子等),劇情主要以展演一個完整的故事情節,探討除故事內容情節外背後的人物性格。可是實際在劇場的範疇中,卻有另有一脈發展民眾劇場、環境劇場,意欲打破觀演之間的距離,並將議題帶往人民真實生活中所遭遇的事情,促使觀眾反思自己當下的處境。而差事劇團便是為此而生。

《新天堂酒館》的前作《天堂酒館》,首演地點在台北公館的一隅──寶藏巖,這樣的「環境」促使大家親身經驗到人類所破壞的自然環境、甚至是人文歷史遺跡,正逐漸消失殆盡。而劇作家似乎提出一種可行解──共生村的理念,並未歌功頌德這理念的美好,而是在劇中有所褒貶,讓觀眾看完有延伸的討論空間。這次導演鍾喬再執牛耳,與另一位共同編劇高俊耀所改編的《新天堂酒館》,善用他們頗具詩意帶點禪意的語言,環繞在「死亡」的主軸下,捕捉當下台灣不同世代的人民,如何界定1949年後台灣自己的定位,及如何處理過往歷史記憶。在「當下」活著的人不斷發聲,卻受人唾棄漠視,而死亡意謂成為歷史,有了氣味,才逐漸被人發覺,可最終歷史只被視為是一種喧囂。這種渾沌不明的情境,做不出選擇也找不出什麼目標或方法,看得出有存在主義大師沙特《沒有出口》的影子。

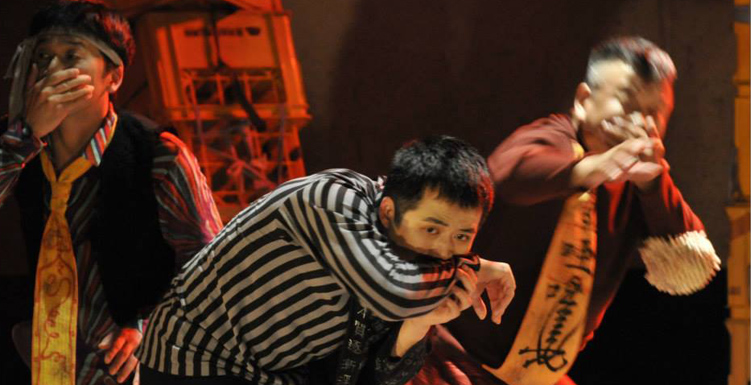

劇中的人物都在尋找,卻找不到人生出口方向的五人,徘徊實際是陰間的「天堂酒館」,他們或不期而遇的交談,或錯身而過的在一旁靜待窺看;他們因生長不同的世代,有種截然不同的想法與處世方針。

天使,即便死去仍為共生村的目標理念堅持奮鬥,也是劇中唯一一位女性。然而遭逢生命之終仍舊得不到認同而發出悲鳴的嘆息。某人,如同戰後第二代的人民,從他成長的過程中,可以看出他曾經有理想抱負並為此走上街頭,但自己的根在哪裡?是中國人或是台灣人?肯定前者就否定了後者,反之亦然。這樣的議題,他回答不出來,就像失憶般,不知道自己是誰。詩人 如同戰後的第三代,年輕的世代的確才華洋溢,但他們看著社會的紛擾、衝突、壓迫和對立,目標對這世代而言只是口號和形式,所以他在找人生的意義。他認定死亡是意義的最終解答,透過死亡本身,便能接近意義的本質甚至是解脫,卻發現死亡也只是一個過程,而非最終的出口,這世代意識到或許他們不再是所謂中國人,而是有自覺的台灣人,而看待過去最好的方法,就是選擇性的遺忘。

而劇中最有趣的兩個角色大、小老二,他們可以是台灣,可以是任何一個在台灣被遺忘的土地角落,為熙來攘往的人們用他的雙手為其送終。正因如此,他們身上總是沾染他人的氣息,忘卻自己本體的存在價值為何。唯有透過不時將那條毛巾重新擦拭自己,才能找回屬於自己的味道。或許那股酸臭味,即便外人嗤之以鼻,卻是最真實的自己。可是眾人們這份放不下執著,也成為最後懸宕在天堂酒館裡的主因。

此戲進入到鏡框劇場,或多或少降低環境劇場親身體驗的韻味,礙於表演空間與觀眾距離較遠,喪失其能量的力道。但這齣戲成為「兩岸小劇場節」節目規畫下的一個代表作品,作為一種溝通的管道,也有其匠心獨具的道理。

《新天堂酒館》

演出|差事劇團

時間|2014/05/10 14:30

地點|松山文創園區多功能展演廳