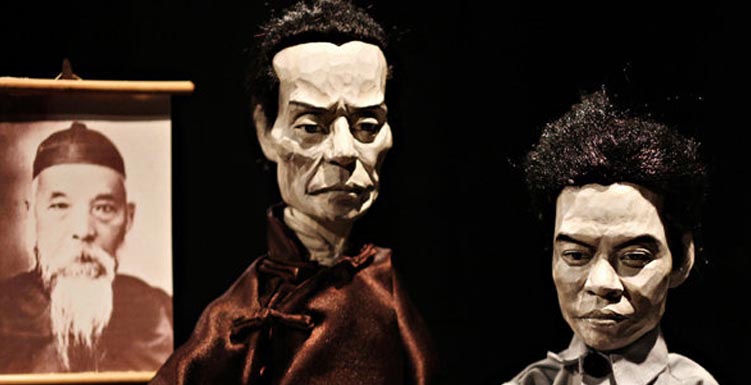

空蕩的現代劇場,屏幕瘦長如中國掛軸,影像潑墨如詩,香火的意象朦朧簡潔如一首現代詩。突然一盞小紅燈籠從上垂下,鑼鼓聲作,翻出兩個掌中戲偶,濃濃的熟悉感自心底湧起:這不是我們從小到大的布袋戲嗎?它怎會出現在這種前衛形式的舞台上?再看戲偶的身段、聽那聲口,沒錯,真的就是閩南布袋戲!但它又不全似小西園或亦宛然,帶點陌生,原來這就是1989年從中國出走的漳州布袋戲偶師----楊輝之手藝。

細膩生動的戲偶動作緊緊抓住觀眾注意力。沒想到掌上功夫可以做到這等程度:一雙手同時演出兩人,一生一旦,兩套程式,兩種性格,演得栩栩如生,含情脈脈。有如濃縮形體表演的精華,萃取於戲偶身上。穿衣、頂盤的特技,龍和虎的獸偶動作,也都是掌中戲的傳統好功夫。在永無止盡的技藝境界上,這是永遠不會被看膩或落伍的東西。

操偶師本人彷彿第三個角色,他時而是戲偶的好同夥,幫它搬椅弄竿,還可以附耳過去面授機宜;時而是戲偶的潛意識,幫它演內心啞劇;時而是無形的環境惡勢力,一手掐住戲偶的脖子,粗暴地推落它下台。轉喻的層次豐富,這部分融入了現代劇場的美學素養。

傳統戲的「隔」是虛與實的距離,象徵與實物的距離,比喻和現實的距離,是藝術手段上的留白。文革這一段描寫是歷史的真實,個人經歷的事實,兀然進入毫無轉借、比喻的手法。題材上早已飆離傳統掌中戲的戲路,面對的勇氣可嘉,然而手法似乎可更婉轉,婉轉不見得就不深刻。

後段屏幕打橫,戲台轉向,觀眾全都易了位,變成躲在操偶師後面的偷窺者,看中國師傅和洋徒弟之間的台下交手,技巧上的落差,和表現概念的不同,相當生動地表達出傳承的內涵。人被惡龍逼離故鄉,生根落腳於異國,中國父子三代相傳的絕技,自然而然傳給洋徒弟。但只要技藝還在,精神便不死,所有的觀眾都做了見證。

最後一盞孤燈意象,莫非是在說傳統藝術師徒相承制的寥落?讓人在讚嘆技藝之餘,還意猶未盡地思考傳統傳承的脆弱?這不得不令我們自省本土掌中戲的前途,師徒制在現代社會結構已難以徹底,又沒有專門學校,加上市場環境丕變,傳統戲該何去何從?讓掌中戲進入現代戲劇市場不失為其中方向之一;只是這路線應以堅實的傳統技藝為基底,融入現代意識和語彙,還是一意走現代劇場創作的概念,而拿傳統技藝當工具和噱頭?哪條路走得長遠、深刻、有價值?《操偶師的故事》是很值得台灣本土傳統偶戲與現代偶戲工作者反思的借鏡。

《操偶師的故事》

演出|楊輝/瑞士洛桑劇院

時間|2012/03/09 19:30

地點|國家劇院實驗劇場