風塵僕僕夾帶著寒冷的濕度,從繁華的臺北市橫跨至嘉義的靜夜,這個委身在嘉義市西區的米克斯藝術中心,今晚成功媒合了一場戲劇與老屋的《吉光片羽》偶戲展演與一場在地「回嘉」洄游計劃講座《家在北緯23度半》。興許是空間的限制以及好奇心使然,這場僅容納不到四十位的觀眾席,觀眾年齡從幾位青年學子到多數擁有社會閱歷的面孔,年齡層結構偏高,似乎透露更多的期待。

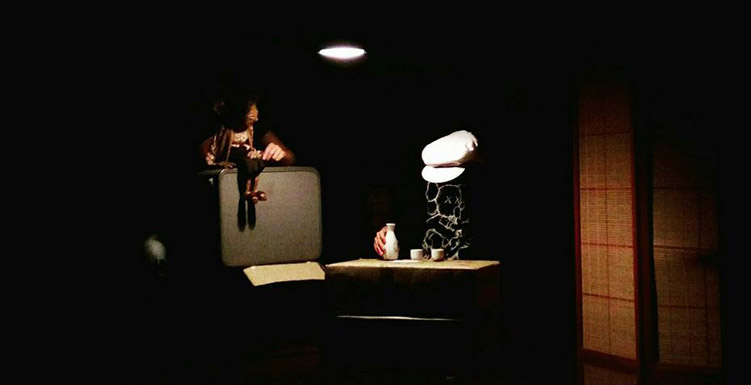

《吉光片羽》善用老屋廚房畸零地的狹小空間,塑造一個符合偶戲的微型劇場空間,這齣以生於日據時期的阿嬤為主軸,兩位返家尋找阿嬤皮箱的第三代,無意間拾起阿嬤的回憶,背景音樂播著1930年代藝旦幼良演唱的台語發音《雪梅思君》,伴隨著廈門調琅琅上口,從一月唱至十二月,這樣苦心的等待道出阿嬤這輩子,最牽掛的哥哥與願意守護家庭的脈絡。製作群還特別為了此演出,拜訪嘉義在地兩位第二代長者,搭配第二段的光影戲,以錄音現聲播放,述說身為女人的認命與任份。而廚房凹凸鐵皮牆面與牆上的兩扇窗,時而閃爍著從屋外路燈下映入的矮樹叢影,隨風搖曳。這裡也是導演選擇投影的所在,隨著故事發展從日據時期的老舊結婚家族團體照片、神風特攻隊的自殺影片、阿嬤生病時眼中的窗外風景,除了寫實影像,還以枯葉、水流、樹影等隱喻生命的凋零與萬物的自然規則。鐵皮牆過渡著疊置的影像,多重混雜的時代性頓時從牆面溢出,一股不可承受之重瞬間渲染整個老屋,阿嬤的故事,是那時代所有女人的故事。

至此,老屋原始空間的廚房擺設、櫥窗、日式三翼吊扇、窗影、紅磚牆…,皆在導演細心觀察老屋的狀態後,呈現飽滿的物件與情感交流的歷時性。這是一場很有趣的物件聯結,從老屋的空間記憶、女人的廚房、阿嬤生命記憶的故事、在地耆老訪談錄音現聲,以及光影戲使用且已斑黃的牡丹花圖案床單,每個物件似乎不甘心被遺忘而努力展現它的氣質、它的時代,而最重要的靈魂人物阿嬤,是由兩位操偶師來完成的精緻詮釋。

不得不佩服淵源來自日本文樂的執頭偶,在飛人集社石佩玉導演手中,化身塑造為最具台灣女性身份─母親,操偶師透過細微的偶身肢體動作,將一個老人家內心的愛之責之心境、關懷眼神、洩氣鬱鬱之狀、猶豫、等待、無奈、妥協等等諸多樣態,從操偶師手中活出靈魂,走進觀者的內心,甚至超越演員的表現。除此耐人尋味的操偶技術,劇中兩位演員還得在角色與操偶師之間不斷轉換其身份,並透過阿嬤優遊於記事本中回憶的虛實之間,轉化實體(書本)的符碼,以多拉A夢時光機之姿,讓阿嬤走進時光之旅,回到過去。此處詮釋十分創新,不但脫離了偶戲常見的「戲臺」,更讓「偶」的展演有了無限拓展的想像。

《家在北緯23度半》是嘉義在地藝術家蔡明璇(留法戲劇博士)的劇本,2013年曾參與阮劇團的讀劇並出版。米克斯藝術中心的創立發想,便是來自長期醞釀「回嘉」計劃的屋主蔡明璇心中。她與先生高大衛(法籍漫畫家)在洄游計劃理念經營下,親身為老屋修繕。成立三年期間舉辦過困難生活節、電影放映會、新書發表會、單車環島義剪、漫畫展、旅人圖書館與聽房子在說話等,米克斯彌補了嘉義市缺乏多元展場空間,同時也為老屋重新燃起生命。

近十幾年台灣透過文化資產保護與文創產業的興起,以活化古蹟老舊空間,再造在地文化經濟脈動的流轉可能,重新燃起老屋生命的延續。這場以《聽房子在說話》的計劃案,在全國走七幢老屋、六座城市,舉辦十場次演出與十場在地講座,企圖將老屋的生命擺脫餐廳、咖啡廳或文創商店的舊思維。在這次計劃中,透過表演藝術深入劇場核心「人」的議題出發,將物件逐漸被遺棄、被遺忘的命運中,傳承人們以為早已遺忘的歷史,它們刻痕著它們的時代,也因它們的時代而有今日的繁華。這晚,明亮的月夜伴隨初冬的涼意,讓我思考著:我們這一輩人將留下什麼?或者我們有什麼值得留下?盼生命的片刻在時光軌跡中,化為美麗的蝶舞…。

《吉光片羽─聽房子在說話》

演出|飛人集社+米克斯在地講座

時間|2016/11/26 19:30

地點|米克斯藝術中心