楊美英(專案評論人)

素人表演、移動式呈現,近年儼然成為蓬勃時興的關鍵詞,今年更是有如風生水起接連發生不少相關展演活動:前者,如新營文化中心邀請牯嶺街小劇場姚立群館長進駐培訓素人演員,連續兩年創作發表《新營,快到了》、《新營,快到了2》,還有今年五月驫舞劇場率領一群年長素人自台北來的《自由步-當我盡情搖擺》,都是以新營文化中心演藝廳為呈現的舞台,在專業劇場設計與技術框架下的素人演出。與前述實例一樣有素人參與演出的2019年四月的台江文化中心開幕大戲《海江湧-咱的日子》,則是標榜「專業演員x素人演員x現場樂手」,而且結合現地環境的移動觀演模式,將觀眾分三組如小路隊行進於演藝廳外的三處空間,按不同先後順序觀看三段演出,最後回到演藝廳內,連同另外一部分從頭至尾都坐在劇場內觀看預錄影像的觀眾們會合,一起迎接整齣戲的收尾。

既然素人表演工作坊已不新鮮,移動式呈現也已頻繁可見,那麼,在《他們的故事》觀賞過程中,除了欣賞素人的舞姿、和空間互動的美感,筆者經常思考的問題是,觀眾眼前所看到的舞蹈表演是如何發展而成的?工作坊講師與素人舞者之間的創作主導或分工關係為何?又,整個表演文本的結構,以及導覽的敘事文本,是如何、由誰決定?何以需要採用導覽串連整場表演?!

先簡單介紹,《他們的故事》乃是賴翠霜舞創劇場獲文化部支持媒合駐館的雙年計畫,以台江文化中心為活動基地,針對素人開放免費的舞蹈劇場工作坊,在明年正式完整演出之前的第一階段性成果。十九位表演者,依照年齡二十至六十餘、分成老中青三組,依序分別由陳芝藟、賴翠霜、陳佳宏三位師資帶領學員集體編創六段呈現。節目單上寫著:「每一個人都有一個屬於自己的故事,此計畫內容會以學員們的生命經驗為出發,從課程中了解每一位學員,用時空交錯的架構編排,慢慢發展出專屬他們的精彩的故事⋯⋯」

整個演出從台江文化中心演藝廳大廳的導覽概述開始,然後導覽員(演員張釋分擔任)猶如導遊領隊,引領全部觀眾依次走過台江文化中心演藝廳三樓的菅芒花大廳、地下室和排練場、更衣間⋯⋯上下裡外,包括建築設計理念、和台前幕後各種使用功能的空間,可說詳實而充分的介紹了台江文化中心左右兩棟建築。只是,因為導覽所佔的時間比例不低,而且在關連性不強的六段舞作之間,正是倚賴導覽員引導觀眾前進的動線和停步觀賞的定位。所以,導覽的部分,與整場表演的關係,相形非常重要,延伸出下列思考:導覽的觀點,是誰的?為了什麼而說?導覽的敘事文本是由誰負責?

關於導覽部分,以當日所聽到的內容,除了提供對於劇場陌生的一般民眾嚐鮮的首次體驗,實屬走馬看花看熱鬧的路數,至於建築空間美學的導覽,例如一再被強調「台江內海沙洲上的菅芒花枝葉為設計意象」等引導語,基本上就像是取材建築事務所或公部門官方消息來源,一再強力灌輸,對於觀演情境的助益不大。再者,在每段演出的空間轉移之間,導覽的進出,如何的影響了觀演的節奏,都是需要編創團隊多加重新思量之處。

至於整個呈現的文本脈絡,雖說未必一定需要以此工作坊所在的台江為創作命題核心,但以導覽員的開場白,標舉了以台江為前導的方向,然後,接下來的表演敘事略顯分歧,兵分三路,一方面如〈溫刀ㄟ行啊靠1〉口白所示【1】,關注的重點為台南在地生活民俗風情;二方面則是導覽員口中「越活越青春組」(意指較為年長者)的〈致青春〉、〈再見煙火〉二段,明顯的來自這群學員的生命感懷【2】;其三,年齡最青春的一組,活力十足的奔跑、扭動、跳躍,分別於地下停車場、戶外階梯廣場呈現〈形之上〉、〈洄淶〉,在舞者動作和調度動線上,最為強烈感受到編創者陳佳宏刻意安排年輕舞者們於建物既有樑柱、格局、線條等現實空間之中藉著流動來創造出虛擬空間的企圖。

微妙的是,相對年輕的這組舞者,堪稱三組之中的動作強度最大、移動幅員最廣,卻也同時最為暴露作為素人背景的表演能量之短絀、動作線條之精準不足;因此,當我們開始思考素人可以如何邁向專業舞蹈表演,換句話說,素人舞者可以跳什麼樣的舞蹈?或者我們應該探問的是,素人的舞蹈表演是因何而動作?無論是從肢體或心理、情感的角度,原本一個表演者都應明白其動能的來源、或動機的去向。雖然年齡會影響體能狀態,但其實無論年輕與否,一樣都存有舞蹈素人的侷限與潛能。

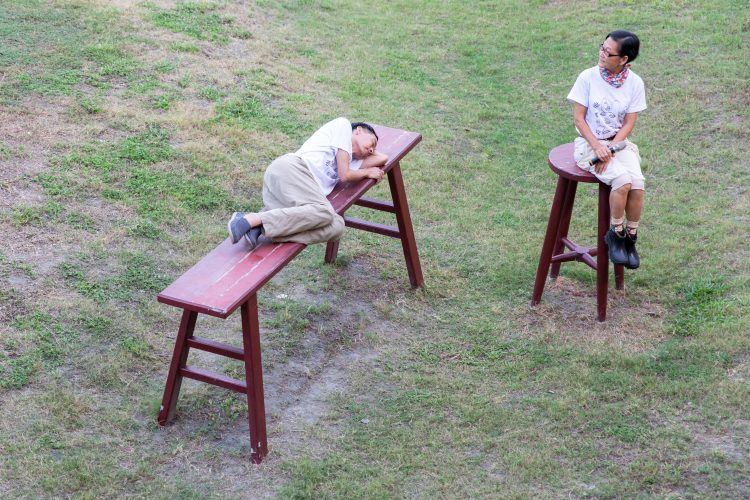

相較之下,粗估年齡居於五十至七十歲之間的「越活越青春組」,兩段呈現的動作看來似乎較為容易掌握,但在表演者的飽滿內在支撐下,反而俱備了某種敘事文本的強度、感染力。其一,當觀眾圍繞「台江教室棟」外的「空中花園」,七位成員狀似隨性的踱步進場,展開一段肢體動作的組合,各自伸展、互相追逐拉扯搶奪等等,襯著午後陽光微風映照的草地綠樹,構成抒情詩意的〈致青春〉篇章;其二,表演轉移到了公共藝術景觀庭園的大椅子前,以年長素人舞者葉美娥自述面對死亡的恐懼和「餘生」的自我勉勵【3】,真誠而動人,爾後其他六位如邱蘇豐、呂凱萍、王桂軍、梁瓊芬等人先後聚攏而上,通過語言、肢體動作互相幫襯,表達一種對生命的眷戀、對自我的肯定,命名為〈再見煙火〉。

筆者相信,一個在地化的表演文本,需要更多時間的提煉。首先,應避免創作的形式大於動機。而《他們的故事》處於醞釀生發期,預定明年推出的劇場版演初才是這個素人演出雙年計畫的重頭戲,期待屆時得以產生具備「素人/地方」實質內涵的作品。

對於今年這項素人工作坊,筆者想要特別指出的是,這不僅僅是一次性表演藝術工作坊執行的成敗,同時也可視為台南市長時間累積而來的藝文活力的某種面向。因為工作坊學員之中有多人並非完全零基礎的表演素人,僅以筆者所知,被分派有精彩獨腳戲演出片段的學員邱蘇豐,正是台南1990年代迄今的資深現代劇場演員邱書峰,還有台南立案團體「城市故事人」核心成員呂凱萍、王桂軍、吳淑棉,在地資深故事媽媽團體帶領人梁瓊芬、社區劇場工作者包綉月,來自台南大學戲劇系的許惟茜、年輕劇評人梁家綺,以及其他如「阿灑步路扮一桌」參與式劇場工作坊培力、台南社區大學讀劇經驗等等,交織成這些素人學員的既成背景,不容小覷。

筆者認為,素人藝術工作坊成為一股風潮,能夠持續多久、或是產生什麼時代價值,其後續發展仍待觀察,但若因此有助殿堂內的藝術家貼近土地,認識(而不只挖掘)民間樸實美學、民俗鄉土趣味等,或可成為值得期許的目標。

試著想像,等待若干時間,事過境遷後,當我們回顧近期素人表演工作坊的風潮,將會得到什麼樣的評價--希望非僅徒具「鄉土」虛名,而是真正滋養了地方藝文生態、激發並且產生更多地方的藝術創作人才,達成「素人工作坊」的實質意義﹗

註釋

1、參閱《他們的故事》節目單,《溫刀ㄟ行啊靠1》所列由學員吳淑棉發想的「『偶』說」台詞:

廟埕前方 是大家的菜市場

戲台之上 演出的

有時是布袋戲有時是歌仔戲

整座城市就彷彿是 充滿各種氣味的

有神有鬼也有人 的大戲院(伊阿喂)

古早年代 此處地帶 是一整片海

赤崁樓 佇立在海景的 第一排

從全美戲院外 一直到那安平熱蘭遮城

而今 我們行走之路

往昔是 海水與船隻

可謂東方威尼斯 人稱「五條港」

正猶如一隻鳳凰 駐足你我的王城中

2、由《他們的故事》演出的學員所提供自身撰寫的獨白文字:

王桂軍:「二十歲之前,傳統的女兒是我,束縛。五十歲之前,認真的媽媽、太太、媳婦是我,只有一個『累』。咻!六十歲了,我喜歡現在的我。」

邱蘇豐:「星星在好遠好遠但我看得到它,我以為看得到它就一定抓得到它。閃呀、閃呀、閃呀、閃呀⋯⋯阿波羅早就上了月亮,星星也遠成了銀河,(那是)我的夢、美麗的夢、永恆的夢!」

3、由《他們的故事》演出的學員葉美娥所提供自身撰寫的獨白文字:

「孩提時,我害怕死亡。一想到死了要放入暗不見天日的棺木,埋在深不見底的『黑洞』就恐懼不已⋯⋯現在已是人生的『下半場』,要善待陪我們走過一輩子的自己;如何有尊嚴老去,優雅的離席,將是最重要的課題⋯⋯在漫漫餘生裡,我要把所有浪漫留給自己:帶自己走過最後的溫柔⋯⋯」

《他們的故事》

演出|賴翠霜舞創劇場、親親舞蹈劇場工作坊學員

時間|2020/09/27 16:00

地點|台江文化中心各角落