曾冠菱(專案評論人)

線上魚池戲劇節

外婆家在南投,與記憶中的這塊土地相比,有些難以想像在被重重山巒包裹與起伏間的彼端,會有屬於在地的藝術節,更遑論在非市區的魚池鄉。在策展人巫明如「『我也想讓阿公看看劇場演出』。既然長輩不方便驅車前往,那就把劇場搬回家吧。」【1】的起心動念間催生了魚池戲劇節,策展的用心為一碧千里的南投增加了許多色彩,實屬不易,令人敬佩。

魚池戲劇節自2018年起至今已走到第四屆,今年主題為「魚池起駕響連天」,從命名到核心概念皆起源於鄰鎮的建醮宗教儀式——在建醮中不分身份背景、含納其他信仰(比如策展人分享在道教元素濃厚的醮壇上,也可以看見耶穌基督和Hello Kitty花燈、紙人),【2】全鄉鎮皆團結一心。而第四屆的魚池戲劇節挪用這份精神,不論風格與展演型態皆被容納其中。

因逢疫情三級警戒的緣故,大多節目皆改為演出影片之重播,比如作為開幕第一場演出的相聲瓦舍《我不要演癩蛤蟆》即為2018年版本。在戲劇節中尚有線上講座、落實藝術教育的動畫,以及兩場直播演出節目豐盛的組合包,能感受到策展團隊盡可能地在實體與線上轉化間,實現本屆策展理念所傳達「多元」精神;而創作團隊也因應此而思考不同展演的可能,以直播形式呈現漫才與即興喜劇的娛人時代劇團即為如此,同時也是本文將聚焦討論的重點。

魚池中的《娛池》

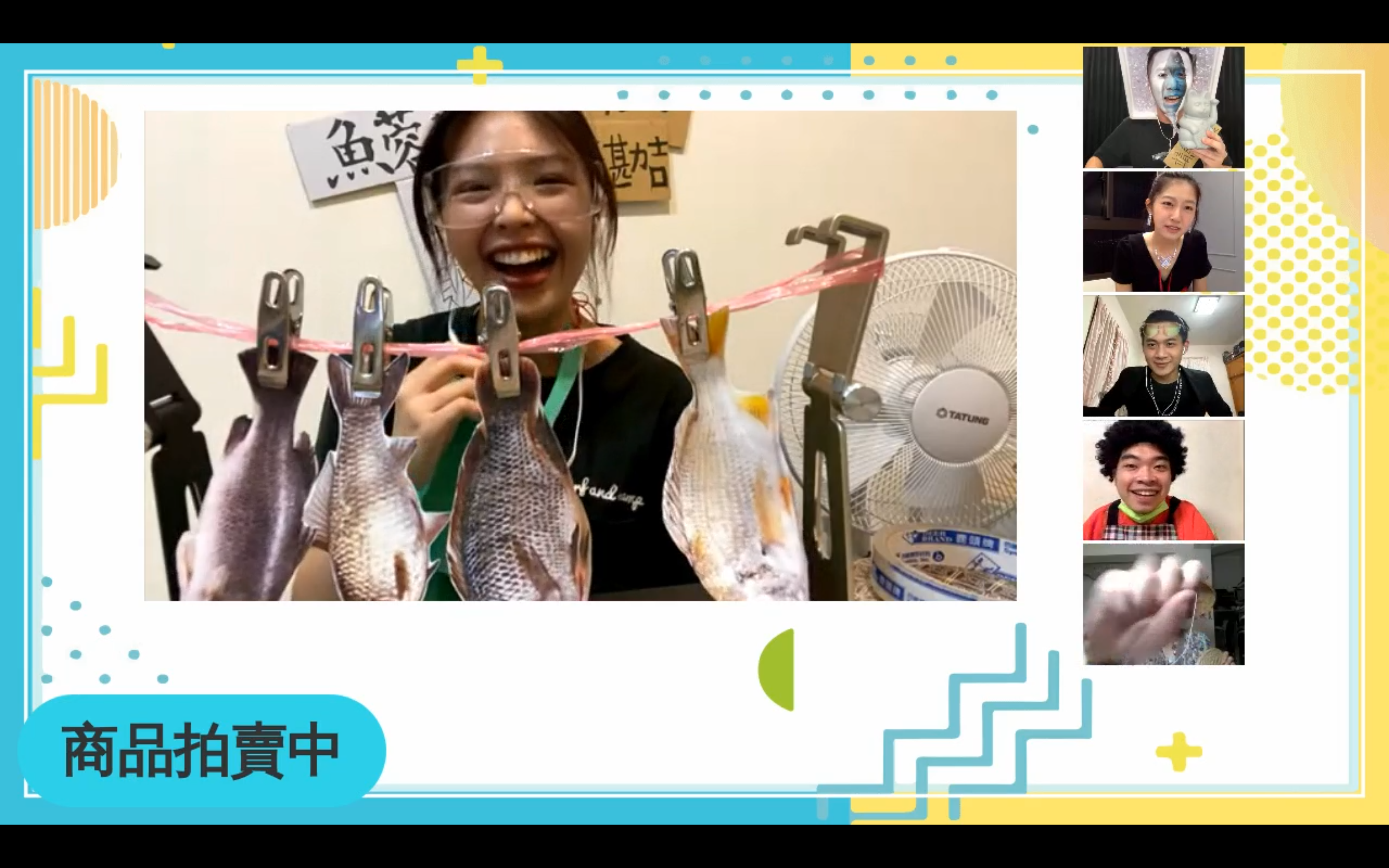

娛人時代在《娛池笑點拍賣中》(以下簡稱《娛池》),以漫才與即興喜劇的方式貫穿整場。先以團員間的拍賣活動作為暖場,接下來加入魚池戲劇節之兩位策展人巫明如、重田誠治參與「魚池知多少」之互動問答,邀集觀眾在聊天室以投票的方式參與。原本規劃在魚池公有市場的演出,因應線上遂將市場會出現的元素搬進直播演出中,化身為「媽媽交代買什麼」的活動,由觀眾出題、團員執行的你畫我猜,最後以高度即興的漫才「情境『魚』喜利」【3】在彈性與自由甚至閒聊的程度,為演出劃下盈滿笑聲的句點。

其中,與魚池戲劇節最有連結的橋段「魚池知多少」,顧名思義是要演出者們根據魚池的相關題目進行是非題問答。在該環節中從聊天室的內容和對魚池了解度的投票中,觀察到現場觀眾多是娛人時代固定的觀眾,相對來說魚池鄉的在地民眾也許並不多。這是很好的機會思考:打破參與者們交通成本的藩籬,得以吸引到許多非當地民眾參與。然而回歸前面所提到魚池戲劇節的初衷——欲為地方種下藝術種子的良好立意,實際上造福的對象/受眾是誰?又或是說在非網路原住民(比如網路移民、甚至網路難民)【4】民眾比例較多的區域中,改為線上形式的戲劇節,如何增加在地人觸及戲劇節的機會?這也許是日後線上演出、地方藝術節策展可以再思考的點。

《娛池》中的觀演關係

回過頭來談《娛池》,雖然演出是直播形式,但是因為被放置在魚池戲劇節的節目之中,因而以下的論述,將對其視為正式演出作為討論。

在直播間中,表演者可以自行決定鏡頭所要擺放的角度、遠近與構圖,透過鏡頭與畫面表演者傳達了想要向觀眾呈現什麼樣貌與意識,這些都構成鏡頭語言。而由於自拍鏡頭的緣故,所以也能更有彈性地以手或道具的遮擋、直接關閉鏡頭達到下場與幕的功能。特別的是,創作者可以藉由後台控制,任意地擺放每個人的視訊影像版面、大小、順序,輔以鏡頭語言進行聚焦、特寫等,傳達另外一種意識與意味。也就是說,每個人的鏡頭影像本身傳達一個故事,但是經由後台的版面操作,類似導演手法彙集、整理與處理每個人的鏡頭,本身又能傳達另一個故事。

表演團隊盡可能地安排觀眾參與的橋段,比如投票評分、在聊天室打字出題。觀眾能自由地在直播聊天室發言,表演者兼主持人偶爾會將觀眾留言獨立挪移展示在介面中並且與之互動,更加發揮了直播即時性的特點。值得一提的是,沒有限制的發言權以及留言方框,讓每位觀眾的話語都有了同等的重量,並且不影響演出節奏,這都是在劇場實體空間中難以實踐的特點。

在《娛池》中我特別看見觀眾與演出(員)之觀演關係,綜觀戲劇史,與觀眾互動已然不稀奇也不稀有。上個世紀即有布萊希特提出對觀眾的革新,鬆動觀眾被動且僵化的處境,甚至希望其褪去觀眾的外衣,成為主動的參與者。而當今演出與觀眾互動的策略也隨著科技日新月異,比如2020年《我們與惡的距離》全民公投劇場版觀眾即時投票論壇。

我認為相較於《娛池》,現場演出因為囿於劇場空間實體感、壁壘分明的觀眾席與舞台區域,都一再提醒觀眾作為觀眾的身份與觀看意識。而在直播的型態中,觀眾隨時都能發言,隨著表演者彈性近乎閒聊程度的放鬆,致使扮演與觀看的意識朦朧,搭配網路的即時性與高參與性,恍惚間偶有真正聚(劇)在一起的感受。

簡而言之,《娛池》不只是跨越空間藩籬,也模糊了觀眾/表演者的界線與身份差距。而這觀演關係的轉變帶來思考:如何拿捏戲劇的虛構性與現實生活此一審美界限?能否在虛實中區辨演出與生活(現實)?最終幫助我們對於新型態之表演藝術的觀演關係思考更開闊。此外,依循著魚池戲劇節的脈絡之下,線上直播的演出除了反映著科技的發達與因疫情加速而改變的生態,同時著實也改變觀演關係,如同前述:面對網路原住民/移民/難民,網路之於藝術是傳播還是阻隔?而(地方)藝術實際上服務了誰?

開啟展演的其他可能

布萊希特曾說:「要求一個新的戲劇,也就是意味著要求一個新的社會體制。」換個角度反過來說,時至今日因為疫情所改變的社會狀態,演藝團隊嘗試突破三級只能WFH的困境,一再地試圖衝破視訊僅有小方框一只的四邊「圍牆」,而今反而得以看見藝文生態另一種可能的型態與形式,延伸至牆外悄悄萌芽。如此所長成的新的藝術樣貌,同時也牽動著觀演關係的變化。因為疫情,許多創作者嘗試用不同的方式進行演出,開啟了展演的不同面向與可能。此一可能,揉合了鏡頭影像與劇場的元素,又各自呈現其手法與特點,劇場與影像所共振與轉化出來的,也許是鏡頭影像與劇場之外,不屬於這兩者的第三種可能。

註釋

1、關於魚池戲劇節。資料來源:https://www.yuchifestival.com/關於魚池戲劇節(瀏覽時間:2021/07/24)。

2、同前註。

3、按照娛人時代的解釋,「情境魚喜利」為在設定情境中,一人扮演裝傻(離譜、好笑的笑點)、一人扮演吐槽(吐槽裝傻),最後由兩位策展人與觀眾們投票給分。

4、網路原住民或數位原住民(Digital native),指的是從小就生活在有各式各樣數位產品與資源的世代;相對的概念為「數位移民」(Digital Immigrant),其光譜更極端的還有數位難民一詞。

《娛池笑點拍賣中》

演出|娛人時代

時間|2021/07/24 21:30

地點|線上