解離之後的無力

甫入席,煙霧漸漸瀰漫於觀眾席,觀眾彷彿也進入接近於窒息的境地。製作團隊彷彿以煙霧、舞台上摺痕遍佈的銀面佈景,低頻震震的音響如當代社會特質的反映,指涉著工業化後的景觀與新型勞動模式所塑的高壓生活模式。

《崩—無盡之下》取材自編舞家法庫亞.佐坦與李貞葳對身心耗盡症的反思,創作者從自身經驗出發,以舞蹈作為探究當今身心靈倦怠的媒介。開場以三名舞者靜止地貼身於地面為始,她們需要一段不短的時間才會從宛若解離之後的無力狀態恢復。從蜷伏之姿到能夠抽動手腳與部分軀幹,再到具有起身移動身體的能力,這是個漫長的進程,是陷入與外部時間脫節的狀態,意謂一個簡單無比的動作可能需要雙倍,甚至更多的時間與力氣。

國家兩廳院提供/攝影王弼正

勞動與其所帶來的重複

然而,延宕的動作與不間斷拉扯自身的運動之間沒有任何過渡的空隙,三位舞者伴隨著加速的聲響便馬上開始進行看似機械化、無聊、還形似日常活動但十分激烈,甚至讓觀者隱約感到不適的動作。編舞團隊將焦點聚焦於勞動與其所帶來的重複,如不斷以一種迅速、充滿張力但近乎自虐的方式運用舞者的身體。第一段結束時,背景陣陣的電子音暫時停歇,剩下舞者深深吸吐的呼吸聲。這不是歇息的片刻,而是預示待會所見將更為暴烈。

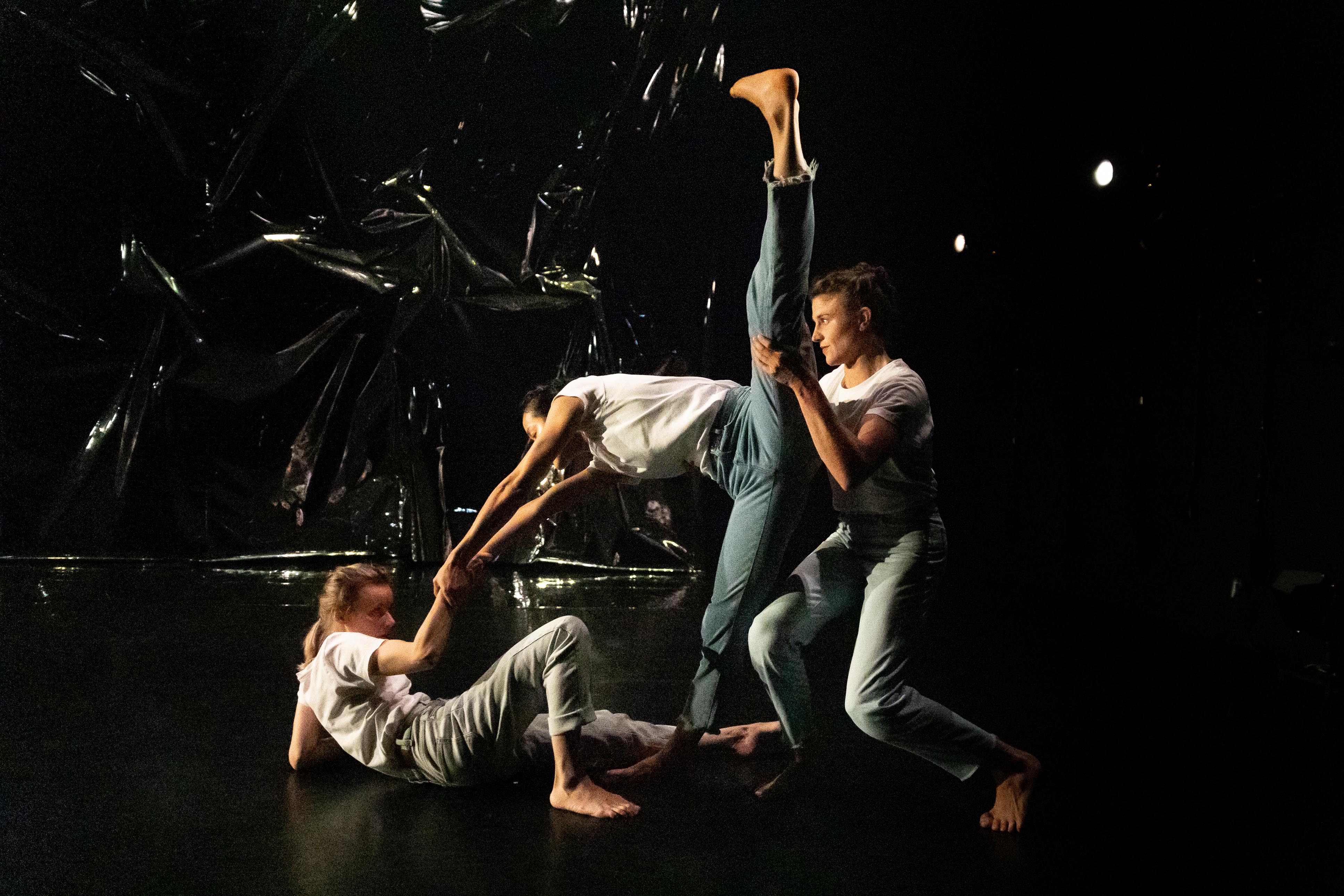

接續的兩個段落,三位舞者不再如分離的個體般各自行動,但是他者的介入是否會舒緩那身心靈因長久重複所帶來的耗盡?創作者以舞蹈給出模稜兩可的答覆。舞者群展現充分的默契,以協力的方式表現相互牽制或是折磨。上肢與手臂的運動轉變為三人彼此的枷鎖,可以將三人以背對背的姿態箝制在一個小型的圓圈,或借著手部的連結而不得不隨著他人的節奏擺動,甚至成為強力拖行其他舞者的繩索。

國家兩廳院提供/攝影王弼正

全然地被耗盡,再耗盡

難道他人的存在只能是以更劇烈的模式彼此消耗?實則不然,舞者們在最後一段中以仿若全然地被耗盡的姿態現身。不同於首段的地方是,她們並沒有隨即展開又一次的自我消耗之舞,而是用指尖細微、含蓄的輕撫,小心翼翼地碰觸彼此,依偎在肩頭。不過,倘若停留在這般修復對方的氛圍,或許便只能發展為另種庸常的結尾,即歷經風雨之後,人們總是能找到一處遮蔽所重獲平靜。《崩—無盡之下》並沒有選擇這條安穩的道路,而是在歇息後又引入先前激烈、帶著折磨與痛苦的舞步。其中,特別引起我注意的是三人輪流被另外兩人拖行的部分,在一拉一扯間,折磨亦或拯救早已模糊了分界,伴隨著急促的切分音,不斷在舞台來回的拖行延續至結束。

無法劃下休止符的重複動作以及個體與外界百般難解的關係是本作最顯而易見的元素,也肯定舞者們的貢獻,特別是在如此耗盡精神與體力的編排中仍盡力將力量灌注於血肉,在一小時的表演中保持對身體精密的掌握。但是身為觀者,對個人身心經驗是否能轉化為他人能夠共感的肢體語言的有效性仍帶點懷疑,當宣稱舞作呈現精神狀態與社會關係時,這便意味著自我耽溺與過度猜想的風險。到底如何平衡自身與面向大眾的作品,或許是個創作團隊未來可以思考的問題。

《崩—無盡之下》

演出|李貞葳、法庫亞.佐坦(Vakulya Zoltán)

時間|2022/11/25 18:30

地點|國家兩廳院實驗劇場