父親的缺席對一個男人而言,是種成長與幻滅同時發生的時刻。小時候視為英雄的對象瞬間隕歿,所遺留下的空洞是難以填補的傷痛。驫舞劇場這次以舞者劉冠詳的親身經歷,編成舞作,節目單上文字:「我,一個在狂風暴雨中冒死追尋已故父親身影的男人。一段在支離破碎後,才能開始的追尋。」反映在舞作裡,這段追尋的歷程,果真是支離破碎。如此的斷裂並非僅表現在編排上面殘缺未明:有時父子關係說明得太多,有時一段段動作肢體的串連,未能鋪陳為一整體的面像;更核心的匱乏是在於此樣的父子互動,到底想要表達內在深處的哀悼?不捨?還是無盡的悔恨?在這七十分鐘的舞作裡沒有活生生的揭露,徒留下全場滿布被撕成條條長帶的報紙垃圾,成為時間的廢墟。

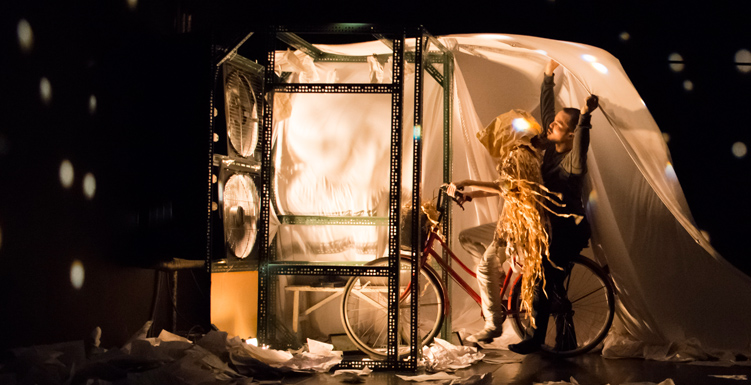

照劉冠詳的話語,這是一場「與死去父親的最後對決」。逝去的父親以這樣重複展演彼此關係的互動、打屁、分身、附身(劉冠詳一人分飾父與子兩角),來讓悼念的兒子,可以在舞台上一次又一次召喚父親的亡靈。但弔詭地是劉冠詳又寫下:「你用所有的巧合將我與你逼近,逼近這個決鬥,你逼我從記憶中將你弒去」。如此弒父的舉動有雙重的解釋:一、是藉由弒父來選擇遺忘,是由於太過思念的逆反;二、弒父總有一種取而代之的心理意涵,兒子取代父親原有的位置,成為負起家庭支柱的重責。事實上在此舞作內有一重要告白:劉冠詳父親在大陸昆明心肌梗塞,劉冠詳如何偽造醫生的診斷證明,讓家屬不用負擔昂貴的包機費用而返抵台灣,但卻在送回台灣的隔天凌晨死了。這一路從大陸救回爸爸...是救了他還是殺了他?無論動機如何,勢必歷經一番「打落牙齒和水吞」的衝突,結果最後呈現只是在巨大白色布幔內,投影出電影洛基拳擊手跑步的身影,如此輕盈躍動的影子,是難以反襯出殤父巨大默然的沈重。

這樣的問題也處處在舞作中出現:到底要如何拿捏悲傷與詼諧、直白與隱喻,常在這之間取捨失了準頭。編舞時,劉冠詳寫過文字會跑出來,以一種奇怪的渲染和催化影響作品的結構;亦有可能是文字造就舞蹈的結構。例如一人分飾父與子,利用燈光從底下打光塑造出假面般的臉譜作區隔,彼此談話內容,卻停留在打屁閒扯蛋,難以在這樣短的篇幅,讓觀眾去感受父子情深,文字與身體之間形式的代換,需要再去思索彼此文體的差異與表現出來的效果。

搭配的女舞者葉盷前面如乩身打扮──著條狀破爛紙張作上衣,頭蒙紙袋,如靈體附身以腳踹著劉冠詳的頭,搭配他的台詞:「他爸爸常說人生就像一顆球。」這樣近乎虐待的動作,和劉冠詳以「衰弱體」──肢體刻意殘缺如斷足爬行,均展現出舞者驚人的技巧,但置放於舞作敘事的脈絡裡面,未見進一步的延展,與自我內在所要傳遞的意念,終究落空。

如此自我揭露的落空,亦呈現在一段非常私密的坦誠:在父親過世的當晚,劉冠詳是和女朋友做愛。這段生之慾其實可以強烈對比死亡的消逝,但當劉冠詳掰開葉盷包裹的紙衣,接觸即興地將她擁入懷中,顯得冗長而重複,死亡在此反而逸出消散,而非揭露的重點。

劉冠詳自承每次編舞最順利是以第三者的角度來操縱,以第一人稱、第二人稱劉爸或小時候的劉冠詳,都有所阻礙。葉盷協助配合,從前面未曾露臉、未曾表明身份的形體,到後來一下子是他的女友、一會兒成為劉冠詳、一會兒又是劉冠詳父親,最後成為劉冠詳小時候坐在父親肩頭上的身影。角色的切換與進出再再考驗舞者,最令人尷尬是以女性的身份去扮演男性父與子,欲呈現其中複雜的情緒,那不是單靠唸白與演技就能過關。未經思考這樣的父子關係是非常純男性,非常爺們,如此性別代換幻滅整齣舞作最重要的核心氛圍。

觀看過程,許多片段令人憶起阿喀郎.汗(Akram Khan)《DESH》。同樣是某種意義上尋根、父子間愛恨情仇;形式上亦是面對一具巨大轉動的風扇、逆風而行,或以頭倒立、足難以著地的意象符號。劉冠詳即使面對阿喀郎國際化、精緻化的製作,依舊可以有自己述說家族故事的能力與詮釋。但須先釐清楚自身與父親之間糾結盤錯的互動關係,期待歷經時間的沈澱與積累,再好好說給我們聽。

《英雄》

演出|驫舞劇場

時間|2014/1/2 19:30

地點|牯嶺街小劇場