既然強調是女子舞蹈小劇場,兩位女性創作者又是以推出經典舞作為這次展演的主軸【1】,令筆者好奇的是這場《1+1》純粹欲重現經典?又或者是提出更多不同以往的觀賞視野?

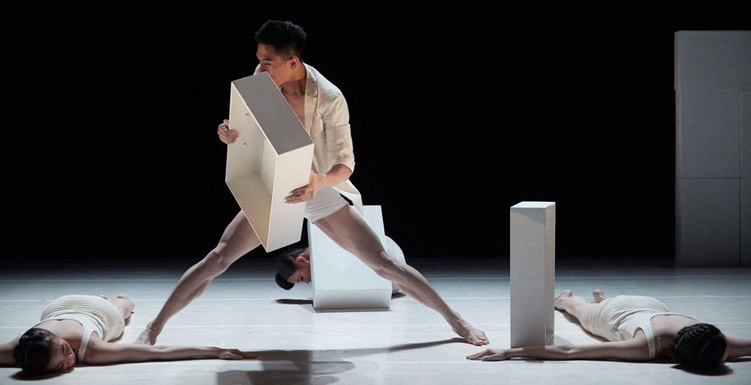

張婷婷的《抽屜人》,拿掉過去善用的投影技術,將曾取代達利(Salvador Dalí,1904-1989)強烈色彩、情緒、心理狀態、構圖等科技設計完全捨棄,舞台上同樣為原始投影技術所設計的全白佈置,無限放大了《抽屜人》的想像。儘管場上有3位女舞者與1位男舞者在搬弄著白色木盒(原作品的木盒為抽屜意象),然而一身塗白與白衣的形象(除了中間穿插一小段女舞者身著三原色的短洋裝),在整個作品中,性別(sex)並沒有被特別彰顯,反而是展現性別(gender)的陰性書寫,它們透過舞者與木箱的互動所呈現出的線條、光影、空間,呈現既抽離又各自表述的聯想,最後連以窺探他人秘密的「抽屜」,在這場演出中,也褪去它的符徵,符徵的指示性不在便無所指,《抽屜人》已完全走出另一條詮釋。

在演後座談中,張婷婷說這次演出,企圖拿掉投影技術,一方面是縮小製作一方面是欲讓觀者重新品味作品。然而失去投影的《抽屜人》,誠然已拋開原創作者最初以達利畫作之主體意象。在作品中,看到更多諸如外在的櫥窗擺設、身體丈量、優雅古典美的肢體線條,若從動作的關係去詮釋,亦可以賦予它關於社會性的詮釋,包括遷就、壓迫、調適、共處、背負等,唯一不變的是張婷婷對動作的古典線條美學之追求。若說這次製作的驚喜,應是《抽屜人》已經自由了,不再被過多裝飾、過多詮釋,舞者在舞台空間與木盒之間的遊戲、關係,都讓這首舞作有了新的生命、新的想像空間。重現的《抽屜人》失去過去賦予的意義,整齣作品僅能說是輕描淡寫的回應創作者的激情。

羅文瑾的《詭跡》,延伸沙特(Jean-Paul Sartre,1905-1980)之《嘔吐》作為發想。這齣作品同樣也簡化了原先製作。一開場佈滿舞台的鐵水桶,因舞者的行動發出金屬撞擊的聲響,左側舞台的樂團隨時加入聲音,回應場上正在發生的事件,「即時與回應」形成這齣作品表現出生理與心理在時間裡的「存在」感的基本調性。

舞作中另一位資深舞者李佩珊飾演羅文瑾的分身,一個是現實一個是抽象的(或是理性、非理性之分)【2】,兩個人之間並沒有太多交集,唯一的交集是面對外在漏水的煩雜聲響,所展現出極度誇張與逃避的狀態。羅文瑾以誇飾手法,表達心理防衛機制的生理反應,從膨脹時間、空間的方式,從荒謬甚至帶點嬉鬧逗趣的動作編排深入這次主體的核心。這樣的創作方式也展現在音樂上,滴水聲的不斷放大,連在場觀眾都不自覺的用眼睛抓漏。

中間一段白色大衣無臉人在舞台上遊走的橋段甚是弔詭。根據羅文瑾的說法,這是她個人創作的習僻,白衣人詮釋他者(the Other)對她的暴力。這種暴力來自無形的體制、視線、成見、期待等。或許對創作來說「他者」無所不在,然而筆者卻在這次作品中感受不到白衣人對她產生壓迫的脈絡,如果說漏水的滴答聲是迫害她的他者,那麼直接植入白衣人的形象,又如何解釋它在舞作中的脈絡?又或者需要這位白衣人現身才能闡述清楚「他者」的象徵意義嗎?此處倒顯得畫蛇添足了。整體來說,這齣作品充滿誇張的視覺書寫以及豐富想像力,只是《詭跡》舞作中出現多次相似的情緒或橋段,顯露了過重的描述。

《1+1》的製作看似最為輕鬆,但卻著實向兩位創作者發出艱澀的挑戰書。經典作品的濃縮再現,挑戰了原作的精神、結構、脈絡等等,筆者身為創作者在台下是看得驚心膽戰,台上如同擂台賽,每次揮拳挨疼都是再次檢視作品完整性的殘酷段。在表演市場極受歡迎的跨域合作製作,誰又看得見這種商品的美麗與哀愁?

註釋

1、見本次演出節目單。

2、羅文瑾在演後座談的創作陳述。

《1+1》

演出|張婷婷獨立製作、稻草人舞團

時間|201/6/17 19:30

地點|國家劇院實驗劇場