文 陳正熙(2023年度駐站評論人)

經歷了新冠肺炎疫情的波折,從讀劇到正式劇場演出的發展過程,創劇團的《解離》終於脫離了某種與現實疏遠的「解離」狀態,而得以具體地在舞台上呈現:透過創傷記憶而再次連接起來的姐弟,因為政治暴力的介入而逐漸疏離的男女,在記憶與想像的迴圈中彼此呼應的醫師與病患,在層層疊疊、相互交錯的獨白與對話中,在日常、夢境、與靈界的切換穿梭之間,流瀉著焦慮、憂傷、恐懼、哀痛的心緒,隱隱約有政治寓言的意圖,但更像是有關存在狀態的沈思辯證。

作品本身的曲折命運,像是一則警世寓言,似也呼應著劇中角色的生命情境,「解離」的概念,因此對創作者,對觀眾,都有了更切身的意涵。

創劇團的前一個作品:《世紀末不可能發生的事》,以精神疾病作為一種隱喻,透過寫實的角色設定與戲劇情境,指向政治意識與情感關係的拉扯糾結,對多重複雜的加害與被害關係,提出辯證,但也傳達出相對明確的政治訊息。在《解離》裡,同樣的編導組合,面對同樣是政治意識/情感關係的題目,卻採取了不同的路徑,顛覆心理寫實的陳規,而涉險進入更為隱晦、陰暗、威脅的潛意識境,更深入探究核心命題的內在本質,兩部作品,雖不必然有階段性發展的關係,但,或可視為創作者和劇團核心關懷的不同表現,風格建立的歷程。

陳建成的文本,表面上看,仍有寫實的敘事架構和角色關係,進入內在脈絡裡,卻可以發現接近「新文本」的特質:從想像/記憶中的廢墟出發,角色人物在不同時空、記憶與現實、想像與真實、生命情感與政治寓言之間,跳躍、轉換、連結、拮抗,從多個層次趨近個人存在的核心,卻因為疑惑、恐懼、或不捨的拉扯,而從未真正抵達。瀰漫於文本中,決定人物命運的神秘力量,因此成為導演詮釋文本、調度場面的動能。

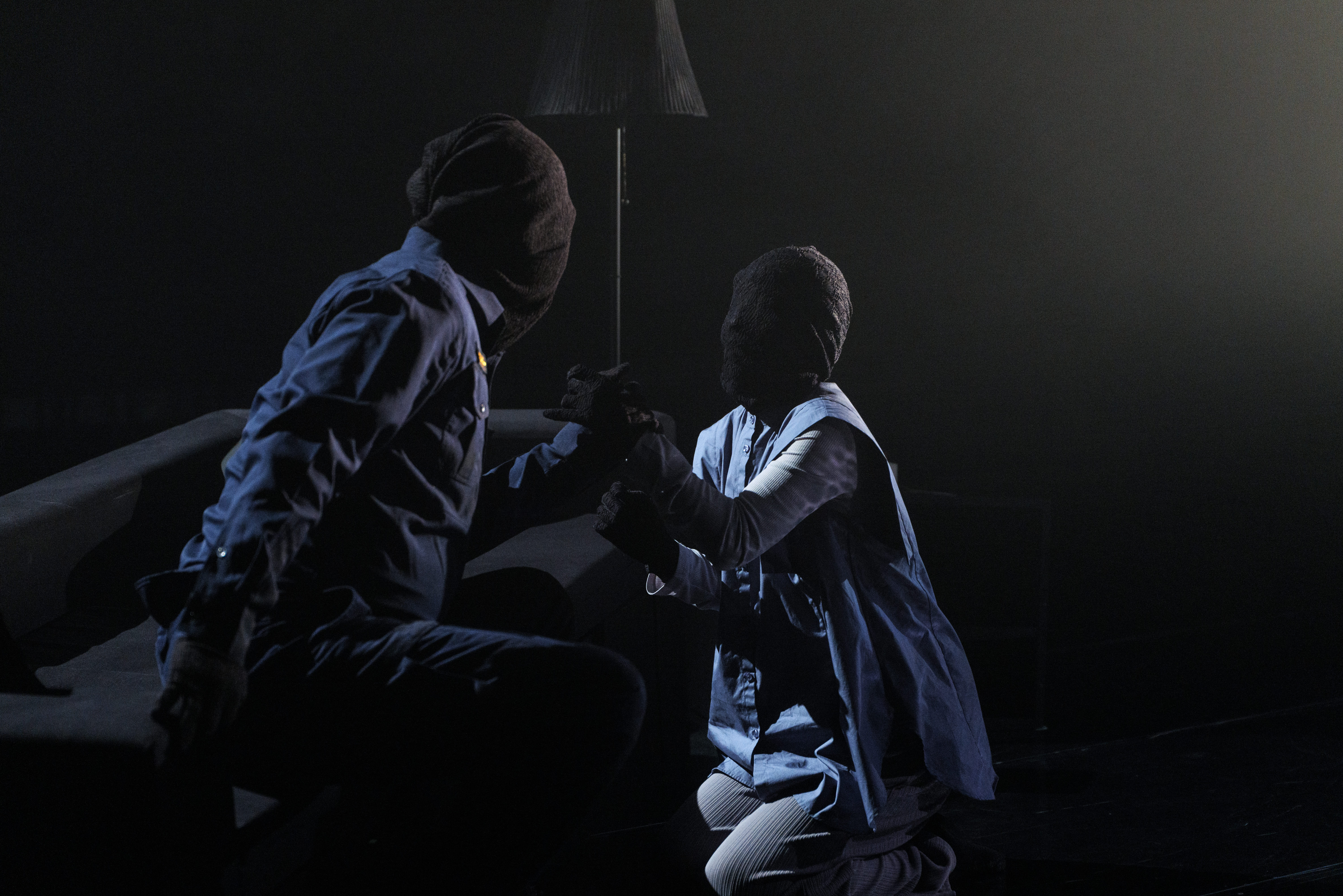

導演湯京哲將詮釋的重點,放在個別角色各自獨特的「處境」,讓他們在充滿陰影的中介空間裡,仿佛隨機,卻又命定地遇合、分離,跟隨著語言的流動,進出彼此的內在思緒與情感,讓個人感覺與整體意識不斷相互穿透,有效而充分發揮了文本的敘事和抒情潛能。只是,我對於將演員面容遮蔽的設計,稍有保留:被遮蔽的面容,本身就有相當明顯的象徵性,是否能如導演所期待的,引導觀眾將注意力轉向語言本身?演員以真實面容,飄移在暗黑的舞台上,會不會更能營造出某種身處異境的氛圍,誘引觀眾進入導演所期待的共感體驗?

解離(創劇團提供/攝影蔡尹浩)

演員的個別表現與整體默契,值得肯定,即使在沈重而壓抑的劇場氛圍中,表演卻不顯沈滯,在輕重明暗之間流暢轉換,清楚表達角色內在的複雜情感,彼此間的矛盾、牽扯,和相互依存;燈光的明暗對比,投射角度與移動變化,不僅能準確地捕捉、呈現出戲劇文本內在的多重性和曖昧性,更是動人的光影景觀;巨大灰暗的舞台物件,能呼應文本中所暗示的空間特色,和廢墟重建的意象,但,對導演的場面調度和演員的行動,都構成某種挑戰,或有再做斟酌的空間。

從《日常之歌》開始,經過《世紀末不可能發生的事》,到《解離》,編(陳建成)導(湯京哲)兩人持續合作,在歷史/記憶與當代/現實交織而成的敘事脈絡中,思考探究個人生命的深層內在,和主體意識的多重結構,作品中所呈現出來的曖昧、斷裂、跳躍、浮動,或許正是當代社會中,最真實的人類經驗與感覺,時代精神,得以具體展現於劇場的想像。

《解離》是一個真誠而不「討好」的作品,對觀眾而言,既是情感的考驗,亦是理性的挑戰,既是私密的傾訴,亦是公共的對話,在表演者與觀看者的共同體驗中,印證了劇場兼具的公共性與私密性,也就是劇場的價值。

這一點,在當代的奇觀社會、消費文化中,更顯得彌足珍貴,或許也是我們對抗政治暴力,逃離資本主義極權,的唯一可能。

從《解離》,我也不免想到喬治歐威爾的寓言作品:《一九八四》,在當代情境中的參考價值。

如果我們將《解離》劇中,隱然暗示的政治暴力機制,理解為當下無所不在的監控資本主義體制,我們對於「解離」這個概念的政治性意涵,便能有更廣泛的理解:在虛擬真實的世界裡,所謂的「解離」,實際上,是一種真實的存在狀態,而非心理防衛機制或病徵。劇中女主角在拍攝廣告片的過程中,所遭遇的困難,反映的正是這樣的「解離」狀態。在這樣的思考脈絡裡,有關記憶、想像、真實的辯證,可能會比面對真實的威權機構時,所必須提出的詰問,更複雜難解、難辨虛實。

對我來說,這是更需要面對的「解離」。

《解離》

演出|創劇團

時間|2023/05/12 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場