文 廖建豪(國立臺北藝術大學戲劇學系碩士班學生)

三幅輕薄的白紗垂掛在實驗劇場的舞台上,第一幅後隱約可見一架鋼琴,中央的第二幅背後擺放著兩張座椅供管樂家與大提琴家演奏,靠後方則懸掛著一面銅鑼;最靠左側的第三幅後面僅見一盞吊燈,白紗之前擺放著詩人的座椅與一台老舊的收音機。隨著燈光亮起,表演者們以不同語言緩緩步入舞台,微弱的光線穿透布面,如同海面上的雲霧。場面由呢喃逐漸轉為喧囂,聲浪加劇,直至一聲鑼響劃破空氣,象徵無數流離尋岸的生命戛然而止【1】。在這記響亮的沉默過後,拍打石岸的浪花投影在白紗上,清脆的管樂揭開移動的首篇樂章。當明亮的影像轉為黃昏,影中的船隻在荒洋中航行,大提琴聲如同船隻鳴笛般低沉回響,音樂家的臉龐若隱若現。我們隔著幾片白紗觀看,彷彿試圖撥開層層海上迷霧,尋找那看得見或看不見的彼岸。

據藝術家所言,《我們在此相遇:還在水裡》音樂影像現場(以下簡稱《水》)以「遷徙」與「離散」為關鍵字,展現18世紀客家錫礦工人赴印尼邦加島的歷程,以及因戰爭需橫跨地中海尋求庇護的中東與非洲難民的視角。「還在水裡」的寓意旨在透過音樂影像與劇場藝術,呈現那些未能上岸者的故事,以及失落於水中的絕響。藝術總監鍾適芳在演後座談中提到,此演出版本的改編策略是為了強調「沉痛之必要」,以引起對離散與遷徙者悲歌的共鳴。作品的演出調性在悲痛中迴旋,笛聲如同吶喊,大提琴低鳴一次比一次沉重,樂聲頻繁交錯,燈光與角色的調度愈發混亂,投影於白紗上的則是戰爭的斷垣殘壁,而演員羅思容用客語吟唱的詩,表達不同移徙者在漂泊中的沉痛感觸。

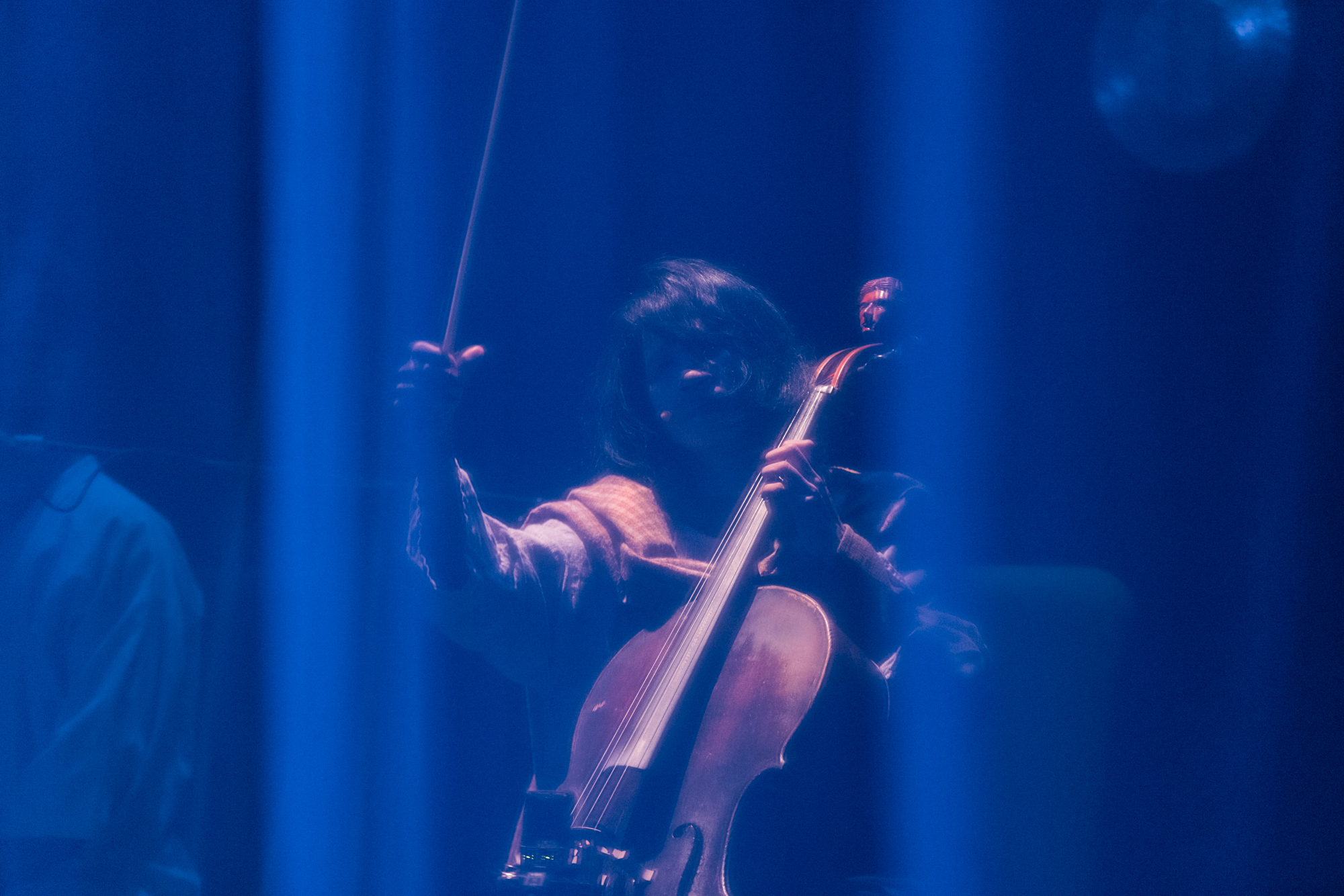

我們在此相遇:還在水裡(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

根據藝術團隊提供的詩選單,Willy Siswanto 〈來自梅縣〉與 Shadi AI Housh 〈薩迪的旅程,以及他的朋友月亮〉在作品中透過羅思容的客語吟誦,抒發了戰爭與貧困的時代下,被迫離散與漂泊的悲苦,而與影像結合的Samira〈薩米拉之歌〉,則在白紗上投影了一位十六歲的阿富汗女孩,透過吉他創作表現出在難民營之間反覆轉送的心境。若以共情為目的,影像與詩作的結合產生了顯著的效果,但似乎僅止於此,其表現形式亦是單純地在吟詩人的位置上進行客語朗誦,並將文字投影於白紗之上,供觀者聆聽與閱讀,而難以再見其他開展。在整體的文字資料使用中,唯獨早期移民與故鄉家人之間往返的信批節選,觀者除了感受漂泊的苦難心境,還能進而從中略見在南洋成功落地的移民,面對金錢、婚姻、學業、同鄉人相互欺詐與「日據爪哇」戰事等挑戰的掙扎。儘管這部分仍然是朗誦書信的淺嚐輒止,然而其他部分則主要迂迴於漂泊心境的營造,少見其他面向的開展空間。

在《水》長達70分鐘的篇幅中,面對「遷徙」與「離散」這兩個儘管相似卻也有所不同的關鍵字,僅攫取「沉痛」作為共相而盡情訴說,不免稍微可惜。也不禁令人想問:當每個人的離散與移徙經驗截然不同,除了呈現共同的苦痛經驗,我們還能如何理解不同脈絡之中的移動樣貌?移動經驗的內部異質性又能夠如何被看見?

我們在此相遇:還在水裡(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

面對「遷徙」這個關鍵字,台灣早期有句諺語是如此形容:「十去、六死、三在、一回頭」。這句話描述那些選擇跨越海峽或前往南洋的移民,十人之中有六個客死海上或他鄉,三個在異地落地生根,唯有一人能夠順利返回故里。而《水》在探討「遷徙」的命題時,以早期邦加島的客家移工為出發點,為了加強對「還在水裡」的移動者的共感,敘事上更著墨於他們在顛沛流離中的混亂與「六死」,並以「沉重」作為情感連結,將早期台灣移民與當代難民並置於同一框架中討論。然而,這種策略不僅容易忽略那些在異鄉成功落地生根或最終凱旋歸來的移民圖像,還可能落入同質化早期移工與當代難民的歷史脈絡及時代背景的危險,簡化了各自情感與心境的複雜性,使其成為鐵板一塊。除此之外,也容易將「移動者」直接與「苦難」和「死亡」的意象過於緊密地聯繫在一起。若回到那句諺語進行提問,我們除了能看見「六死」,那些「三在」與「一回頭」的可能性又在何處?

此外,無論在劇中或戲劇宣傳資料中【2】,移民的客家族裔背景似乎一直是被強調的一環。然而,「族裔」與「移動」的辯證關係,卻未能在這種「沉重敘事策略」中獲得充分的開展。作品中僅透過表演者以客語朗誦不同的書信史料,然而這似乎只能在表面上點出其族裔背景,卻未能看見文化、歷史與移動之間的討論。這使得不斷被強調的族裔背景,成為了一個始終「含苞待放」的關鍵字,卻也因「過分識別」與「缺乏闡述」的矛盾而顯得扁平。於是,在族裔與移動之間的複雜關係尚未得到充分開展之前,客家,亦或其他弱裔群體,同樣容易在作品中與「沉重」和「苦難」建立起過於直接了當的負面聯繫。

我們在此相遇:還在水裡(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

至於「離散」的命題,《水》主要聚焦於當代難民的經歷。作為一位未曾經歷戰爭的觀者,我無意指向他們的移動經驗中隱含著可以展開的正面情緒。然而,當作品專注於戰爭時,除了展現逃難與死亡的沉重經歷,似乎難以再看見其他如戰爭成因或當代局勢的開展。即使我們能夠理解,在當代難民議題下的「沉重之必要」,但在此之外,《水》還能如何詮釋國界的關係與戰爭的交互影響,以及當代中東與非洲難民的背景脈絡?觀者又該在什麼樣的位置去理解這些關係?這些思考在作品中未能得到充分刺激,而是相對依賴觀者被預設擁有的先備人道素養。因此,《水》除了展現戰爭悲歌並引發對苦難的共感,是否能進一步促使觀者思考族群、宗教、政治、國界及戰爭與自我之間的關聯?換句話說,台灣劇場的觀者與地中海世界的戰爭及離散經驗之間,是否能透過《水》建立更深層的聯繫?這是《水》在其沉重敘事中忽略的部分,因此,觀者除了對亡者的同情與戰爭的恐懼,則容易被限制於一個在劇場中哭泣卻又愛莫能助的安全座位,而這種即時、純粹的情緒性共鳴,卻又總是轉瞬即逝,難以留存。

整體而言,由於音樂形式本就難以意義化,對一部以音樂為主的作品進行議題性評論難免顯得苛刻。然而,《水》選擇的「音樂影像現場」藝術形式,實際上也揭示了影像、詩作和戲劇調度等元素的存在,這些元素與音樂的抽象性之間無不具有互補潛能。因此,除了音樂性的勾勒,如何在其他藝術元素上避免在抽象層次中的情感自轉,並展開更多引起觀者連結的路徑,以防止情感氾濫的反撲,值得令人思考;反之,若全然將焦點放置於「沉重」的不斷強調,藝術性的手法可能使共感的追求落入對苦痛經驗的「淒美」刻劃,進而基於他人的苦難構建出一種危險的「美」。在這樣的情境下,觀者面對的將是一場以他人苦痛為題材的美學盛宴,但卻可能忽視其背後的深層意義與同理追求。

注解

1、音樂總監Matthias Frey於10/13演後座談所言。

2、參見《我們在此相遇:還在水裡》OPENTIX之節目介紹。【客新聞 Hakkanews】〈從客家看穿越時空的遷徙 鍾適芳、羅思容用音樂影像說族群生命故事〉。【Good Morning! Hakka】 《我們在此相遇:還在水裡》音樂影像現場。

《我們在此相遇:還在水裡》

演出|鍾適芳

時間|2024/10/13 14:30

地點|國家兩廳院 實驗劇場