以國家圖書館為場景,貫穿歷史與當代的時空介面,穿梭於記憶與虛構間,最後要問的是:一場戰爭(應該說一場必將失敗的戰爭)到底為何而戰?在劇場裡提問,特別是關於一場迷霧般的歷史的提問,是和觀眾共同走進迷霧,而取得個別認知的途徑。近些年,這樣「史詩劇場」(Epic Theatre)式的歷史劇,在我們表演藝術的光譜中捲土重來,其實是人們重新看待自身與歷史關係的一種表現。布萊希特(Bertolt Brecht)在他創發的「史詩劇場」中,置入疏離於「移情」而生產出「態度」的戲劇性質,其實是要觀眾去探問現實;相同地,在歷史劇中,拋卻結局的固化,惑問這樣歷史之於當代人,將以何種抉擇來面對?同時,也是一種「態度」的伸張。

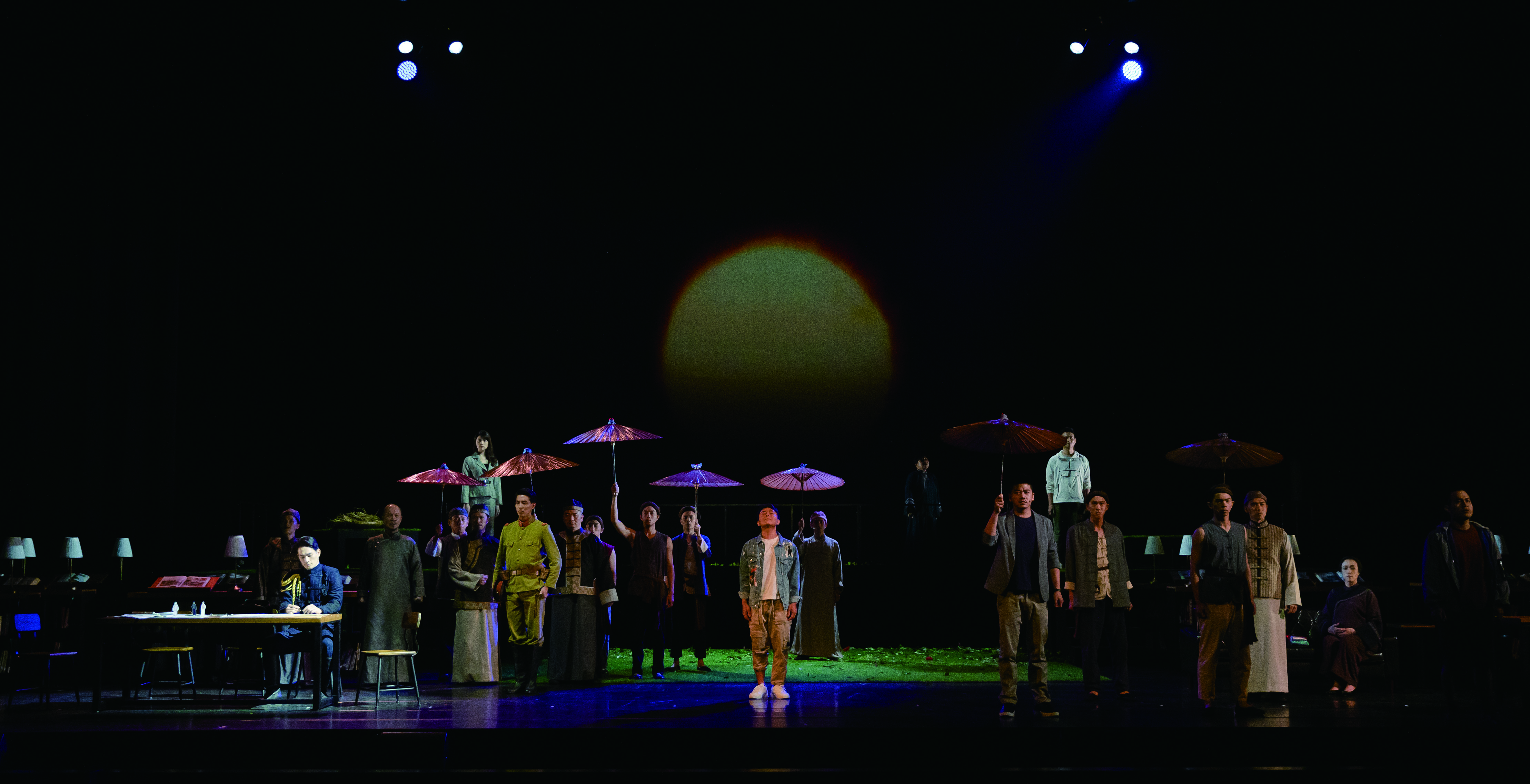

《1895火燒庄:最終抉擇》便是探索「怎樣的抉擇」構成「怎樣的態度」的一齣戲,且具備一定的美學素質,特別就走出客家戲劇的慣性,創造當代連結的脈絡而言,成效顯著。讓我們先從場景的構造面出發,在這裡,一個國家圖書館,引來五位希望透過「桌遊」而創業的青年,在角落間討論一樁歷史事件。亦即,那場發生在1895年日本殖民政府武裝入侵台灣的往事,如何成為遊戲產品。這前前後後的時間裡,相關火燒庄的南部六堆客家青壯古人,與當代的青年交融在一個舞台上,並穿插二位日本軍官。這裡很值得探索的是:空間的潛藏內涵──「圖書館」加上「國家」的定位(雖然,劇中並未明言,但就設施的安置,得以想像)。這定位,不免讓人聯想國家管制的檔案如何解禁的過程。可以說,國家原本以檔案的管制者身份來支配這些檔案;隨著時日變遷,這些檔案卻因著泛稱的「人」的介入,而生出超越國家管理的生命力來。這是國家漸被市場取代的新自由主義年代中,有批判傾向的藝術工作者常懷抱的態度;至於,國家讓位後興起的市場邏輯,到底帶來多少文化批判的發生?則是進一步的發問。

回歸本劇較多的關切是:如何讓「桌遊」創業青年,也以當代經濟泡沫化的焦慮,進入歷史時空的抉擇狀態中。關於國家的存在,只能以一種隱喻的方式被解讀。因其作為空間的隱喻,反而讓我們思及:國家之於記憶的控管,在戰後冷戰/威權統治的漫漫歲月中,先是戒嚴時期,一具具冰冷緊閉櫥窗的檔案控管;再者,才是新自由主義盛行的全球化世紀,從虛擬世界轉化而來的,對於歷史的全面冷感與失憶。只有從這樣的角度出發,才得以更深刻的立體化跨時空安排,之於一場戰爭在客家庄發生的抉擇,為何具備當代的特殊意涵。單就本劇而言,雖不涉及類似解禁國家機密的問題;然則,民間歷史的交錯版本,在編劇王靖惇的描述中,卻帶來他與當代的對話關係,這是撐開這齣戲碼的關鍵時刻。

因為,國家與社會的輕忽導致民間的逐步遺忘,這在客家文化中,是一個值得關注的議題;當然,因著台灣族群社會的變遷,其結構性的輕忽反而帶來客家民間自主的連結,賦予客家文化更豐厚的面向,卻也是不爭的事實。《1895火燒庄:最終抉擇》在這樣的脈絡下,顯現出劇場美學與當代客家民眾史的連帶,特別在與日本殖民勢力的武裝對抗方面。這是台灣客家走出被遮蔽(或自我遮避)狀態的核心命題。

客家運動(起於1988年)三十週年的隔年,在眾多戰後世代客家人,逐步地以台灣客家來省視移民流動的族群位置之際,《1895火燒庄:最終抉擇》的推出,恰讓我們有機會重新檢視:客家作為「隱形族群」在台灣史上的特殊處境。「隱形」顧名思義即「不現身」或「難以現身」;但,就台灣客家的歷史爬梳,更貼切的描述,應是在「難以現身」下的「不現身」。從這樣的角度觀察,便會得出在1895年、乙未割台的歷史情境下,南部六堆客家如何以庶民之身來懷抱農民大眾的素樸階級意識,對殖民的帝國入侵展開毫不遲疑的抵抗。「這是一場明知不能戰,卻非戰不可的戰役!」在現今火燒庄遺址的長治鄉,我們如常般耳聞眾多在地耆老這麼回憶過往。

在這裡,其實要面對的是:劇場的虛構性與現實的真實性,如何生產辯證關係的命題。通常,在現實中,族群共有一種:從壯烈犧牲的共同體裡所獲致的光榮感,這不是想像力可以任意取代的。例如,這場導致全庄被侵犯日軍燒盡的戰爭;相對地,在劇場中,觀眾作為民眾的身份,在當代社會中,對於以想像替換現實,有著強烈的慾望或需求。因為,現實通常被充斥欺瞞性的政體與市場所覆蓋。人們希冀一種想像世界的飛舞,來擴大對於族群的多元面貌。這在客家而言,自不例外。特別是族群悲劇性的共同記憶,在舞台上發生時,想像力召喚更多跨族群的能量。就這點而言,《1895火燒庄:最終抉擇》以創作性的歷史介入,回應亞里士多德(Aristotélēs)的老生常談:「詩,比歷史更真實」。

歷史,作為民眾在記憶深處所埋下的張力,通常並非豐功偉業的津津樂道,而是噤聲民眾在黑暗中的抵抗,這是詩意的來源。從這個角度出發,本劇僅以「桌遊」作為一個介面,讓時間彼岸的南部客家六堆人物,得以和當下的青年產生身體的對話,從而抵拒一般跨越時空劇碼過多的科幻噱頭,藉此讓歷史的重量平均了當代的稀薄。在這樣前提下,所展現的客家當代劇場,恰是在隱形中穿越重重阻隔,從而找尋到現身的一種狀態。這種狀態涵蓋著過去的記憶,如何以被遺忘後再現的歷程,在時間元素所形成的張力下,成為戲劇表現的能量來源。

火燒庄,固然為1895年的往事。然則,歷史的災難,經常因當下的政治性誤入,失喪原本的面貌。就以現在的「轉型正義」針對「威權」而忽視「殖民」而言,民眾在歷史的時空中,被刻意淹滅的共同記憶,來到一個關鍵時刻;亦即,如何不再讓民眾的苦難記憶,被政治化選擇性的運用。當然,這就和我們如何在歷史面前,重新睜開凝視的雙眼,息息相關。這方面,歐哲班雅明(Benjamin)以保羅‧克力(Paul Kiee)的繪畫「新天使」作為思想的前提所開展的視野,恰恰讓我們見到《1895火燒庄:最終抉擇》一劇,在當前時空,以政策「正當化」日本殖民統治的現代性之際,拉開客家歷史民眾美學的另類觀照。

在班雅明對「歷史新天使」的思想鋪陳中,主要落實於人類面對災難的過去時,既踩在歷史的殘骸上,備感震顫不安,且不時在追索著救贖的到來;這在本劇中,原本有機會透過歷史與當代人物的對話,在彼此的矛盾中,找到推動戲劇性張力的時刻。但,也因為「桌遊」正當化了時間彼岸與此岸的矛盾關係。亦即,此岸走入彼岸世界的理所當然,無法在彼此的矛盾中,創造當代對於客家共同記憶失落的救贖感,這是衝突的「未現身」所帶來的某種遺憾,只能這樣說……。然則,比較深入的觀察,我們將再次發現把我們拋向未來的,其實仍是班雅明筆下的那陣風暴。也就是,由政治現實與新自由主義市場雙雙連結下,所拋出的剝離民眾視角的風暴。所以,劇中的核心問題,一直不是那場戰爭的真相是什麼?而是做出這樣悲劇性的選擇時,對於不斷在流動中找尋定位的「台灣客家」而言,到底意味著什麼?但,這一方面,明顯地未成為本劇關切的焦點。易言之,焦點仍在一般性的選擇上,並未深入殖民與被殖民,壓迫與被壓迫,以及如何以「去殖民」看待「後殖民」的提問上。

選擇是什麼?為何做出這樣的選擇?做出這樣選擇後,對於後世的客家影響是什麼?雖然,從劇中顯見英雄或豪傑意識的退位,以喚起民眾的記憶;卻也並未深化六堆客家民眾性抵抗殖民侵略的問題。因而,更加推進我們重啟思考,本劇的最後抉擇應直面的是:由「現代性」需求所組織起來的主流政治史觀,就如班雅明在「新天使」論述中呈現的描述:「解決過去苦難的唯一方法,居然是轉身大步往前,而不見民眾史的觀點與態度。」

從這樣子看,這是一齣透過「選擇」的過程,來嫁接歷史與當代的戲碼。也因此推進了客家現代戲劇,在跨越族群方向上,做出了以對話為前提的「美學選擇」,最後結束於一場犧牲殆盡的殺伐。至於,如何看待這樣的屍骨遍野?「桌遊」帶來的戲劇效應,顯然勝過我們如何看待一場戰爭,之於台灣客家面對殖民歷史與當下頌揚殖民現代化的價值混淆……。

《1895火燒庄:最終抉擇》

演出|哈旗鼓文化藝術團、創作社劇團

時間|2019/06/08 19:30

地點|國家戲劇院