張懿文(駐站評論人)

2022年7月1日,是香港回歸中國二十五周年紀念日,是傳說中「五十年不變」過半的日子, 張可揚與他的快樂夥伴,在非常有話想說的狀態下,貪婪地面向觀眾,在還能暢所欲言的場合裡,爆炸般舞出一場和香港有關,但卻能自由演繹而不被屏蔽的作品。

長久以來持續關心中華思想權威遺毒,又想在極權身體束縛中解放的張可揚,總以一種有些kuso、有些輕薄嬉戲的姿態,帶來宛若小清新、有時搔不到癢處的反抗。然而過去稍顯力道輕微的呢喃創作,卻在此《2047》處理資訊時代新科技的監控系統時,將網路世代無孔不入的監控系統,巧妙地以另一種厭世預言之姿呈現。

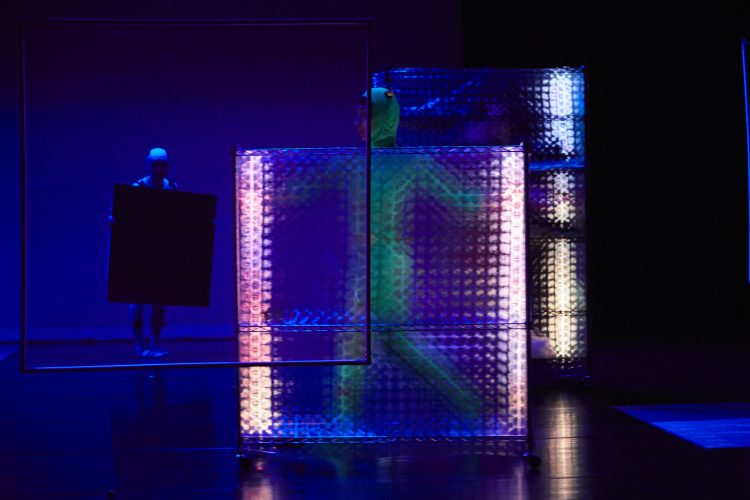

2047 (可揚與他的快樂夥伴提供/攝影張修齊)

虛擬身體與現場舞者結合

舞台上的透明箱狀裝置,既是表演者換裝的遮蔽物,也是懸掛黑板的展牆,更是靈活場面調度的佈景,舞者們以有如天線寶寶般色彩斑斕的動態捕捉服飾登場,帶入歡樂卻又詭異的氣氛。在下一幕黑板的筆畫寫作中,關於「新疆」是新佔領的疆域,還是本國固有領土的提問,從舞者手中的粉筆,無止盡地快速比劃在黑板上,速度感十足的急迫,而舞台上投影幕的身影,也在現場即時捕捉處理的投影中,逐漸地扭曲而變形。

運用遊戲引擎Unreal Engine以及Unity,來完成人物、綁骨架、蓋城市、動態捕捉、臉部追蹤的模擬,將數位虛擬身體、現場即時動態捕捉,與舞者的表演結合,投影中的人物也不時有如進入電玩場景,進行虛擬實境的遊戲;這些看似新穎的技術,卻僅僅使用最表淺的功能,呈現出充滿破綻而零碎的視覺意象。有趣的是,這樣快速的影像變化,反而令人目不暇給,甚至無法分神專注舞台上真實舞動的人體,很難得地,銀幕上的影像竟比現場的真人表演還更吸引人的目光——銀幕上千變萬化、鉅細彌遺的視覺意象,對比著真實世界裡混亂而紛雜的動作,彷彿也成為某種當代情境的反射。

2047 (可揚與他的快樂夥伴提供/攝影張修齊)

2047 (可揚與他的快樂夥伴提供/攝影張修齊)

對虛擬與真實的爭辯,從攝影發明之初,到電影、VR、AR,到新聞上與網路中的深偽(Deepfake)技術開始,一直是人們討論的焦點。你的動作,如何判斷你是誰?你的神情,是否有犯罪前的緊張意圖?科幻電影如《關鍵報告》、《駭客任務》等,早已提出更豐富的觀察和想像。而虛擬可能也是真實的,真實也可能是虛假的,當元宇宙來臨時,數據究竟是如何被系統所讀取使用,網路監控系統的世界是如何建構而成?原來數位烏托邦的彼岸永遠無法抵達,就如同香港保證的五十年不變。

躁動,回應現實

然而,《2047》畢竟是一場現場的演出,表演者有戲劇背景、有舞蹈背景,有香港人、有菲律賓裔澳門人、有漢人、有原住民(賽德克)人、有宜蘭人、有假裝的日本人。這些身份差異雖然在不斷擴張的虛擬元宇宙裡被抹平,但卻又在肉體現身 (現聲)的時刻,彰顯出個人的差別,讓我們注意到虛擬背景與真實人體的不同。而當維尼熊布偶,與監視攝影機和舞者貼身接觸即興,實在讓人無法不噗哧發笑,張可揚終究維持了一貫的「輕薄可愛」,即便在諧擬習近平的高壓集權時亦如是。

拉威爾《波麗路》是貫串全作的音樂,已有無數舞作以此曲入舞,頑固而不變的節奏,不斷循環是其樂曲的特質,而逐漸增強的旋律,托襯出懸疑的氛圍,舞者也有如編碼數字的重複,讓人不知道情節該往何處發展,暗示了一種弔詭而真相不明的狀態。而原舞作中女舞者在西班牙異國風情的圓桌上獨舞,被眾多男舞者圍觀,此舞中使用此強而有力的音樂雖然有些老套,似乎也暗示了表演者被永無止境凝視的狀態。

2047 (可揚與他的快樂夥伴提供/攝影張修齊)

2047 (可揚與他的快樂夥伴提供/攝影張修齊)

「曾經狂奔,舞蹈,貪婪的說話」,陳綺貞《魚 》(The Edge)的這句歌詞,恰好吻合《2047》的創作想像。真實的、虛擬的,各種形而上與形而下的身體,混合著視覺語言變形交雜在一起,或許看似未來,卻也顯現出一種狂熱思緒裡的集體焦躁,抑或是迷失興奮的躁鬱狀態———也許這正是多焦點時代的多媒體特色,又或者,這依舊是憤怒文青不顧一切、和還算安全的大聲嘶吼。

《2047》

演出|可揚與他的快樂夥伴

時間|2022/07/03 14:30

地點|樹林藝文中心演藝廳