在這一陣子台灣劇場標榜「新文本」的同時,搬演一齣「舊文本」的意義又是什麼?況且這樣的舊文本與現今當下的台灣之間的聯結亦是為何?雖然此次劉守曜導演的作品《我的洋娃娃》是受邀參加日本利賀藝術節亞洲導演競賽的指定劇本──為美國劇作家田納西.威廉斯(Tennessee Williams)1946年的《滿滿廿七輛貨車的棉花》,受限於主辦單位要求不能更改原著情節、不能重組拼貼等制約,但重新搬回台灣重演,上述的問題意識仍無法迴避,正如當觀眾走進實驗劇場內,有點困惑於舞台空間被搭建起的傳統樑柱所框限,並將觀眾席分成三面,這樣的用意何在?看了節目單才知道,劉守曜決定在台灣連舞台也要和日本利賀一樣,當時挑中歷史最悠久的「利賀山房」──一座由傳統民家合掌屋改建、接近能舞台構造的室內劇場。但這樣的堅持看不到轉換時空之後,與台灣劇場的聯結是什麼?且容易造成觀眾視線的死角,左右兩旁觀眾觀看表演受限,演員與此空間並沒有產生特別的作用,更遑論如以能劇舞台的概念來看,能舞台的甬道「橋掛かり」不僅只是單純的通道,亦作為各式各樣空間的聯結──例如裡和外、此時世界和另一個世界等等空間轉換的區隔。但此次演出只淪為演員上下場的走道,如果導演沒有想要再延伸或重新詮釋能舞台的空間概念,如此堅持重新再現日本的表演空間又有何作用?

這樣著重於風格化戲劇形式的細節展現,而忽略內在肌理的爬梳與文本血肉的建構,亦出現在劇本改編上頭。劉守曜與劇本改編編劇石婉舜都不滿足於原著中女性一面倒的受害形象,希望讓劇中女主角更有自主權,「為了翻轉階級宿命而做出選擇,進而行動……並非被指使、盲從的依附男性而存在。」【1】但最後改編後的文本分為三場:從第一場女主角受制於丈夫的淫威,為其縱火燒掉玩具工廠的罪行掩飾,到第三場女主角表現出主動反抗、不容任其擺佈,中間轉折的原因難道只因為在二場中遇見陌生的K先生,所觸動激發其內在長期壓抑的慾望與不滿,這樣的翻轉不亦落入在如此的女性自我反抗解救,仍需要依賴另一個男人,來擺脫眼下這個男人的循環內,所謂的女性自主權何在?舞台上的開頭與結尾僅看到女主角隨著音樂搔首弄姿、顧盼自憐的模樣,所剩下的只有耽溺而非自立。這樣的翻轉遠不及以此原著十年後,1956年由劇作家自己改寫成電影劇本 “Baby Doll”,伊利.卡山(Elia Kazan)導演,電影塑造出一位個性鮮明、敢愛敢恨的十九歲新娘,她甜美天真的模樣底下,將她的丈夫玩弄於股掌之間,時時要他信守承諾,非要到她滿二十歲那一天才可以碰她,稍一不順心,就威脅要搬離開家到旅館去住,動不動就拿她死去的父親一定會氣得從墳墓裡爬出來施壓。後來遇到來到家裡的陌生人,她主動接近、接受他的引誘,最後讓她的丈夫被警方逮捕。以此相較,五O年代的舊文本比起現今改編的「新文本」,早已企及編導所想要表現女人自主不受命運操弄的形象,反觀新的改編文本,除試圖想要拉近文本時代背景與台灣觀眾的距離,加入馬英九、選舉、「敦親睦鄰」等時事話題,引起觀眾訕笑外,這些增加現當代台灣的色彩,對於文本的內在意涵是否真有加分的效果?

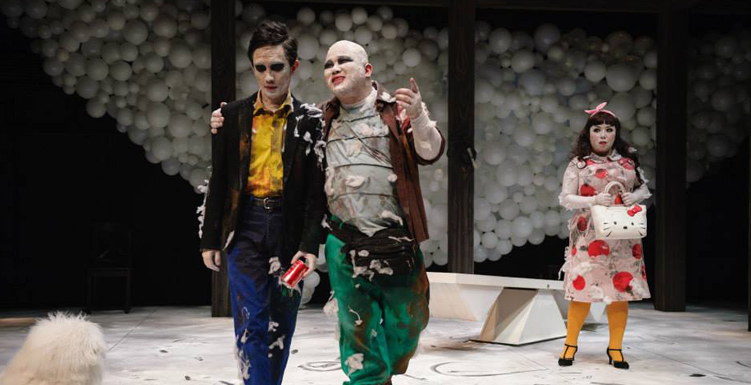

這樣重風格化的外在形式而輕內在意涵,亦出現在演員的表演與導演的舞台調度的問題上頭。三位演員的表演各自有不同的系統與風格,難以統一。女主角呂曼茵肢體與口條俱佳,但對於角色的內在層次與轉折有所欠缺,使得女主角內心的戲劇行動(theatrical action)都是斷裂的;復興劇校出身的京劇演員黃毅勇無法擺脫自身制式表演的框架,仍以傳統話劇僵化的腔調、身段來演戲;安原良介於中間,行動與話語一致時會產生不錯的效果,但這樣的時刻在與對手的磨合互動之間削弱許多。舞台上導演使用翹翹板來隱喻男女之間的平衡或失重的關係,這亦是一種cliché(樣板),台灣現代劇場早已被如此運用不計其數。因此,重點並不在於非得推陳出新、想出多炫多屌的形式風格才會吸引人,而是在於如何紮紮實實把一個故事說得完整,對於文本內在意涵的深入理解與重新建構。就像導演想以風格化的妝扮──演員滿臉如屍龜裂的白妝來表現程式化的肢體,但仍要以寫實的基底來作為排練執行。【2】亦如舞台上演員可以拿起皮鞭虎虎生風的揮舞著,但一旦假意打在演員內襯布墊加大的軀體上,舞台上擬真的幻真之術立即破功。同樣地,這也可以放在「新文本」的議題上去思忖:如果我們連去好好處理舊文本都有著許多的不足與闕如,那麼標榜著「新文本」的口號所想達到的目的又是什麼?是否就像少了內在填充物的洋娃娃,難以站立起來。

註釋

1, 陶維均(2015)〈翻轉田納西.威廉斯 劉守曜《我的洋娃娃》讓女人展現自

主〉,《表演藝術》269期(2015.05),頁70。

2,同註1。

《我的洋娃娃》

演出|創作社劇團(劉守曜)

時間|2015/05/16 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場