文 陳正熙(駐站評論人)

自1985年《那一夜,我們說相聲》之後,導演賴聲川和表演工作坊,為台灣劇場留下了多部具有開創意義的重要作品,回應台灣社會的發展趨向,成為不同世代的共同記憶。無論各方評價如何,我們可以從這些作品中,看出他對劇場、歷史、社會的思考,有其獨特的視角、視野與思考格局,在個人生命與集體意識穿插交錯、對照互映的文本中,發揮他對台灣、當代、劇場的想像。

從台北藝術大學2000年學期製作開始的《如夢之夢》,歷經台、港、中三地幾個專業製作的淬煉,包括2005年在國家劇院的台灣首演,再次重返作品的原生之地,就像是劇中的五號病人,在歷經了穿梭時空的尋找之後,回返出發之地,完成「自他交換」的「圓」,或也是賴聲川對自己創作人生的復返省視,而他是否能和五號病人一樣,完成「自他交換」的「圓」,即使不在他的思考之內,卻是我評論這次重製的基礎。

2005年的台灣首演之後,我曾寫:「《如夢之夢》具體展現了編導賴聲川的創作能量,有『扛鼎之作』的氣勢,未來如何從這樣的高度繼續前行,雖不是件容易的事,但也非全不可能,且讓我們拭目以待。」1賴聲川在《如夢之夢》(2005)之後的新作:《如影隨行》、《寶島一村》、《快樂不用學》、《那一夜,在旅途中說相聲》、《江雲之間》等,就創作企圖與製作規模,都無法超越《如夢之夢》2,而在歷經2011年的「夢想家事件」之後,他與台灣當代劇場,也似乎漸行漸遠,2015年之後,位於上海的上劇場成為他的創作重心所在,除了2021年的《江雲之間》,這期間沒有任何新作在台灣首演發表。《江雲之間》在《暗戀桃花源》的基礎上,票房滿座,加演,入圍台新藝術獎年度大獎,卻在短暫熱潮之後,復歸沈寂,上海、台北兩地,依然相隔遙遠。

因此,首先要問的,還是為何選擇在此時此地重製《如夢之夢》?

提問,不一定是為了解答,而是開始思考。

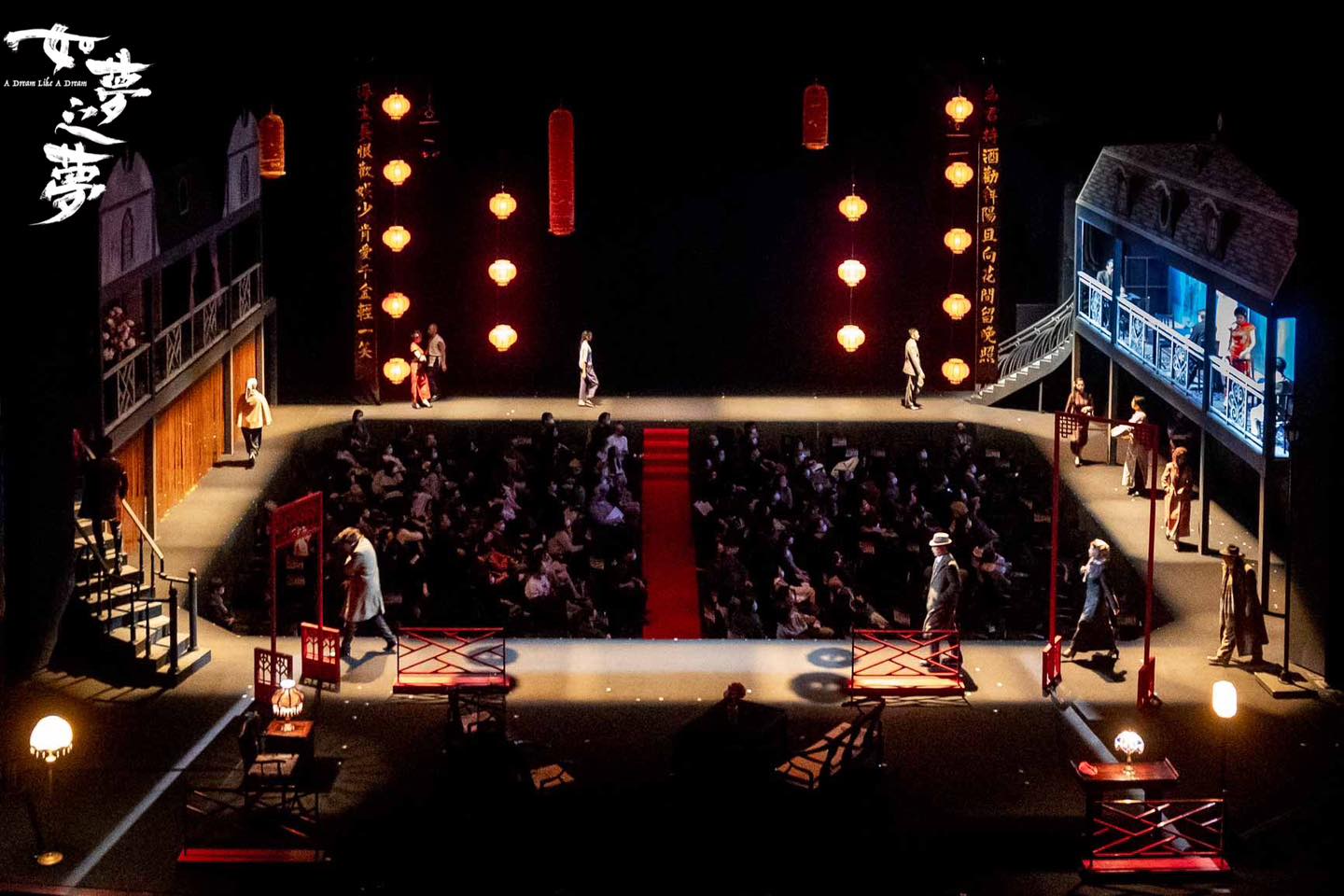

如夢之夢(表演工作坊提供/攝影王弼正)

對於曾經參與《如夢之夢》製作的表演者來說,那是青春的銘記,對曾經欣賞演出的觀眾來說,是說嘴的特權(bragging rights),此次重製,因此是對昔日美好的回顧重溫,也是對(作品、個人)生命歷史的肯定確認。而對於那些終於有機會參與(包括從大道具執行到站上舞台的莫子儀),或觀賞這齣傳奇作品的年輕世代而言,這次演出,應該就是一個學習的機會,一個思考劇場意義的機會,因為:「願意花幾年的功夫寫一部『大河小說』,作一張個人創作專輯,或者作一齣史詩規模大戲的人,越來越少見。」3

即便如此,不凡的抱負,是不夠的,能否超越過往的演出,其實也不是問題,能不能完成一個屬於這個時代的作品,才是應該追求的目標。

這次《如夢之夢》的演員陣容,包括了在不同時期加入演出,和第一次參與演出的各個世代,雖然少了盧燕、金士傑,但有蕭艾、黃士偉、徐堰鈴、劉美鈺、周姮吟、賴梵耘、樊光耀、屈中恆,加上當紅的莫子儀,仍能讓人有所期待。

飾演顧香蘭A的蕭艾,從第二部分第六幕(上海1999)上場之後,帶領五號病人(和我們)一步步接近顧香蘭,進入她前半生的故事,最後以顧香蘭的身份與我們告別,順利完成了一個幾乎是「不可能的任務」;我沒有看過黃士偉在二十二年前首演版中「嚥下一口長氣」的樣子,但他這次的「五號病人」,是全劇最為完整的一個角色,特別是在重返巴黎小公寓,與江紅(徐堰鈴)夢中重逢的場景,令人動容;徐堰鈴的江紅與十里紅依然鮮明動人,但在迎接伯爵的段落,太過誇張輕浮的神態,雖然引來笑聲,卻也犧牲了微妙的角力拉扯;十七年的時間,讓賴梵耘的醫生一角,少了青春的困惑迷惘,卻似乎多了點對人生與五號病人的領悟;劉美鈺與周姮吟的妻子,樊光耀的伯爵、屈中恆的王德寶,都有恰如其分的表現,展現資深演員的氣派,相較之下,年輕世代演員的表現,就有落差,特別是知名度最高的莫子儀、張本渝、簡嫚書,不是情緒表現太過浮面、缺乏層次,就是在偌大的舞台上茫然若失,不僅無法有效建立角色(五號病人、顧香蘭),也讓關鍵的角色關係(五號病人與顧香蘭、江紅、妻子)和重要場景(「神秘廣場」、「異國之戀」、「五號之死」),無從成立。

演員表現的落差,主要原因其實不在世代或媒介差異,而在於導演對演出的整體掌握:場面調度、節奏變化、場景氛圍,雖然沒有太大疏漏,許多重要細節的處理,卻顯得有些草率,甚至粗糙,不僅讓文本既有的問題(「日本遊戲」、「蒙帕納斯咖啡館」)更加凸顯,也讓原本應該充滿戲劇張力和衝突趣味的段落(「危險遊戲」、「異國之戀」),變得蒼白、無味,令人尷尬。部分段落文本的精簡,和現場音樂的加入,雖然稍有彌補,卻無法真正解決整體性的問題。

環繞蓮花池座位的圓環走道,感覺上比2005年國家劇院版要狹窄限縮,「序幕」的集體故事,因此很難營造出寬闊的開場氣勢;舞台左右兩側空間,包括上方的顧香蘭妝閣、十八號房,和下方的巴黎畫室、城堡餐廳,狹隘侷促,壓縮了一些重要段落(顧香蘭與伯爵,畫室裡的顧香蘭,五號病人與江紅)的發揮空間,舞台前緣和上舞台的空間,可以是天仙閣大廳、江紅小公寓、咖啡館,和台北/上海/巴黎病房,但作為外雙溪別墅、湖邊、巴黎書店,就顯得有些空蕩。印象所及,在2005年的版本中,這些有關空間運用的問題,似乎沒有那麼嚴重,會出現在這次重製當中,反映的或許並非導演(舞台設計)在空間思考規劃上的缺失,而是更凸顯出《如夢之夢》在鏡框劇場中的局限【4】,部分場景中過多的傢俱裝飾(妝閣與十八號房),或許也是問題。

如夢之夢(表演工作坊提供/攝影王弼正)

整體而論,即使不與之前的版本相互比較,2022年的《如夢之夢》本身,就不像是一個已經完成的作品,主體架構雖然成形,但導、演、視覺各方面,都還有需要雕琢打磨的細節,最重要的,是作品的核心精神,無論是劇場的儀式性,或「看見自己」的「如夢之夢」,也都淡薄,幾乎無感。如果,在世紀之交誕生的《如夢之夢》,曾有過「扛鼎」的不凡氣勢,那麼,「有形無神」的2022年《如夢之夢》所反映出來的,又是什麼樣的時代精神?

對《如夢之夢》的重演,有高度期待,是理所當然,對演出不滿的失落,因此也更讓人難以承受,原本或許可以是賴聲川跟台灣劇場重拾對話的機會,卻讓我更清楚地感受到那似乎已無可挽回的揮別遠走。

原本,台北,是起點,也是終點,因此自成為一個「圓」,如今,台北,既非起點,更不是終點,而只是環遊世界旅途中,一個曾經短暫停駐的驛站,至於起點、終點在哪裡,「圓」還能不能成,或許只有賴聲川自己能夠回答。

莊如夢,終究是在我們眼前消失了。

註釋

- 〈對劇場史詩的期待〉,刊於《民生報》A10版「新藝見」(2005年5月5日)(https://www.taishinart.org.tw/art-award-comment-detail/386.html)。

- 2019年,《曾經如是》在上劇場首演,其作品規模不下於《如夢之夢》,大陸評論家周明認為繼《如夢之夢》後,「《曾經如是》便是賴聲川戲劇創作的又一道險峯奇景......與《如夢之夢》遙相呼應。」但,《曾經如是》未在台灣演出,因此筆者無法比較確認。

- 同註1。

- 我兩次觀賞《如夢之夢》,都無緣坐在蓮花池觀眾席裡,與作品本身的內在核心精神,自然有些距離,對空間的感受,自然有所侷限,但,或也因此而能對這部作品,提出「旁觀者」的意見,以供「身在夢中」者的參考。

《如夢之夢》

演出|表演工作坊

時間|2022/12/30 14:00

地點|國家兩廳院國家戲劇院