顏采騰(專案評論人)

聽完《我庄三部曲》演唱會,走出音樂廳的我,當下還激動於方才主唱林生祥的溫厚歌聲、還有嗩吶手黃博裕等人嗨爆全場的超技演奏。然而我心裡卻冒出個頗怪的疑惑:「我剛剛聽的,真的能算是『生祥樂隊的演唱會』嗎?」這個問題乍看之下廢話,因為方才站在舞台上的,確實是生祥樂隊無誤;但想到方才的演出場域、因編曲而令人倍感陌生的一首首歌、甚至是種種相應而生的失誤等等,卻又好像不是這麼一回事。

事情是這樣的:這場《我庄三部曲》演唱會,音樂出自生祥樂隊歷來「庄」字輩的三張專輯《我庄》、《圍庄》、《野蓮出庄》,並與作曲家張玹攜手合作,將各首歌曲大力改編、加入管弦樂編排,開啟他們的「古典元年」。【1】古典與流行的跨界合作早已非新鮮事,林生祥也一直是位廣納各式音樂風格,作品多元性愈顯豐富的音樂人。但這次卻好像不太一樣。

在我聽來,這回加入的古典音樂,並沒有被「吸納」進生祥樂隊裡,反而更像是生祥樂隊幾乎全盤地朝向管弦樂/張玹的那端傾去;或者說,《我庄三部曲》的種種成敗,大多起因於林生祥/生祥樂隊之於古典樂極度謙卑、海涵的態度之下。【2】

聲學音響的臣服

最明顯的,莫過於當晚聽來極度奇異的音場設計。一般在Live House等場地的演唱會,主唱、吉他等等的聲音是具主導性地經音響放大,音量十足地充盈場地;然而《我庄三部曲》卻選擇了臣服於「音樂廳」之下——台上雖可見諸項樂器的收音擴大,但擴大的程度相當節制。坐在四樓的我可以清楚地聽見,包含人聲、電吉他等樂音都框限在舞台的鏡框之中,最終依靠場地本身的反響聲學而傳到觀眾席內,和一般交響樂團演出的聲響十分相像。美則美矣,這種音場設計確實能充分表現張玹之於管弦編曲的高度創意(我在後段會詳談),也能清楚地聽見室內編制的小樂團裡頭不少細節,但偏偏主唱、吉他等人的聲音顯得難以聽清楚,而鼓組被擺在升高的後方舞台,經由場地的響度加成(音樂廳舞台後段的樂器,恰好是由天花板作為反響的,升越高則越響),結果是轟天作響地蓋過了其他所有樂音。

演出方並不是沒有意識到此問題,但臨時修正後的結果並未真的改善,充其量只是走向了另一窘境。中場休息後,PA便將主唱等人調整成一般live演出那樣滿盈場地的大音量了。然而勢單力薄的管弦部也因而被吞沒,張玹精巧的編曲顯得無用武之地。加上過於臨時的音量加乘,造成音響回溯的尖音屢屢傳來,聽來實在有些不堪。

若要直言國家音樂廳不適合此類插電與原聲管弦的交混演出,那是過於武斷了;欲將此罪歸於TIFA主辦方的場地及節目策劃等則更是不宜。我們最終仍應將思考聚焦在演出者上。PA只是執行實踐,最終音場效果要如何呈現,最終決策的仍應是台上的表演者們。要選擇以原聲(acoustic)的方式呈現,那應當是林生祥或鍾永豐兩位核心人物的決定,這是否可視為他們臣服於古典音樂範疇的外顯徵兆?

上述這些屬於演出/播送形式的層面,談及張玹介入改編樂曲的部分,生祥等人往古典傾倒的現象則更加明顯。

張玹的樂曲再創及奪權

雖然前頭我不斷使用「古典樂」一詞來稱呼張玹的介入改編,但其實更恰當的用詞會是「管弦樂」。原因在於,張玹並不是將樂曲原有的旋律套上古典樂器、或早已浮濫的慣用管弦樂法上;相反地,張玹所做的完全是「再創作」,除了留有原曲的主唱旋律之外,其餘如伴奏、間奏等部分大都「砍掉重練」,以全新、甚至有時對聽眾不太友善的方式重新譜寫,在這方面可感受到生祥樂隊給予他的極大自由度。

不友善的意思是,張玹所套用的許多技法,在流行樂界是不太常見的。他並沒有貼合著諸段歌詞的意象譜寫音樂,反而是用較抽象、甚或接近嚴肅/實驗的方式在創作著。如〈對面烏〉一曲中,可聽到各樂器綿長地演奏如巴洛克風格般的綿延分解和弦(然而和聲是近現代的),其上在中後段加入了薩克斯風的華彩旋律;其他首歌裡則可聽見大段小提琴的泛音獨奏、精緻而聲響新穎的弦樂四重奏等,每每超出了原曲的想像空間;在間奏結束,林生祥單純而美好的民謠式歌聲再度響起時,我都彷彿從異質的場景忽地切回現實。

下半場有兩首歌曲非常值得談,編曲也算是整場《我庄三部曲》最大膽的。第一是以鍾永豐的詩句獨白為主體的〈宇宙大爆炸〉。由於少了生祥歌唱旋律的限制,張玹在此幾乎是卯起了勁譜曲:起先十分不和諧的聲響奏起,之後則有組合新穎的多樂器同音齊奏(舉凡笛子、薩克斯風、與中音長笛的奇異組合),令我聯想到蘇俄作曲家蕭士塔科維契(D. Shostakovich),好似〈宇宙大爆炸〉中指涉的石化工安意外,其意象和二十世紀險惡的政事世局混和在了一起。

壓軸的〈起身〉則是最「冒犯」原曲的一次嘗試。此處扣回了前面所提到的,生祥樂隊之於管弦樂/張玹的臣服。這首的主題象徵反石化的抗爭成功,萬物復甦的情景,林生祥反覆著構造簡單的歌聲,背後的管弦樂則極具主導性,從極度混亂無序、和林生祥歌聲衝突的聲響漸漸走往光明,最後迎向振奮人心的激昂結尾——雖然十分感人,但張玹在此完全是篡奪了演唱會主角的權位。人聲的功能被轉化、降級成了某種「信號」,被用以輔助器樂的樂曲發展,無疑流失了林生祥的主導地位。

如果單看張玹的諸首(再)創作,即使將眼光放諸台灣其他的古典跨界合作,其美學成就也是十分突出的;然而,這裡有兩點值得深思,甚至可供質疑:

一、再怎麼說,節目的完整名稱中都有「生祥樂隊」四個字,再如何開放外納音樂元素,都仍應是展演的掌舵者;張玹介入統御各個歌曲的程度卻如此之大,大到幾乎成了奪權。如果自演出內容反向構築節目名稱,那大概該在標題上大大地加上「張玹」二字,可惜事實不然。這是《我庄三部曲》的主體被模糊了。

二、如果說從《我庄》到《野蓮出庄》是生祥樂隊不斷變化、吸納音樂風格的歷程的話,《我庄三部曲》則是為了吸納管弦風格,而犧牲了作為live band的核心元素:現場演出裡開放揮灑的自由度。張玹的譜曲雖新穎,但最終仍可被算在嚴肅音樂的範疇中。而這類音樂有個特色,那就是精密的控制。台上發生的種種都是猶如建築技術般地計算好的,聽眾可以感受到生祥樂隊的成員一個個被拆分、安放到規劃妥當的總譜各處中,堅硬的結構性未免過於強烈,流失了live band堆疊出的自由活力。

於是,生祥樂隊之於古典管弦領域的的謙虛受鈉,疑似成了某種主動投誠的受制。《我庄三部曲》從音響設計到樂曲的組成,都成了血淋淋的古典音樂宰制事件。

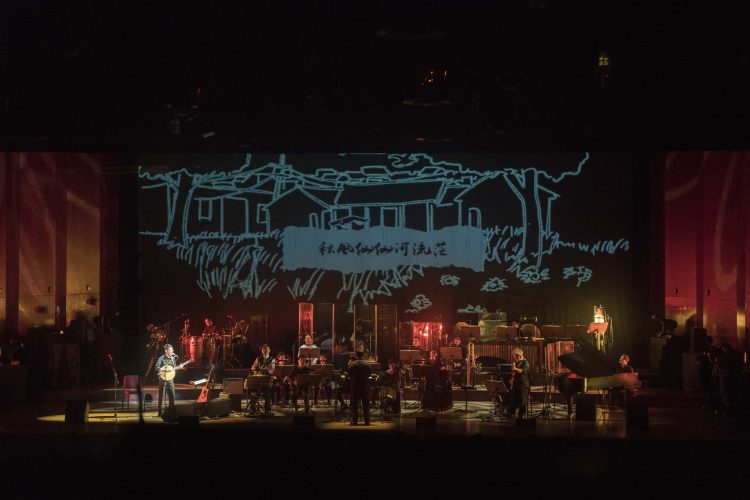

我庄三部曲(山下民謠提供/攝影王俊凱)

嚴肅音樂,作為凌越之必然?

至此,我們不妨思考,上述的這些成與敗,都只是古典與流行/民謠/搖滾等通俗音樂本質間的差異所導致的嗎?只是二者展演性質與方式上的不同造成的衝突嗎?我認為不僅僅是如此。這讓我想到另一件事:

記得去年在《一人之海》演後,魏如萱在她的Instagram上寫道,其實她唱〈Ophelia〉時耳機突然掉了,聽不見自己的歌聲,「自己的演唱會就算了,在國家音樂廳第一次表演耶」,她只好聲嘶力竭地愈唱愈響,好聽見自己的聲音。這段話除了解釋當晚驚人爆發力(且讓我潸然淚下)的來由,也無形中帶出了另一件事:在這些流行音樂人的眼中,國家音樂廳是嚴肅而神聖的場域。而古典音樂/嚴肅音樂是何其專業又複雜!流行音樂與之相比多麼粗淺,自己身在其中只能虛心服從。

不可否認的是,古典音樂作為一種精緻藝術(high art),裡頭永遠藏著「high」一詞,至今仍有切割平民通俗/中產上流精緻的隱性功能;而國家音樂廳更是古典音樂在台灣的最高核心象徵,其權威性是不言而喻的。這既是廳內人的愚昧優越感(我曾聽聞有人抱怨為何今年TIFA可以舉辦「這種搖滾演出」),也是廳外人的自卑。

從這個大脈絡來看,國家音樂廳(或說是任何的嚴肅音樂場館)不只有其客觀(聲學效果)的限制,更是在主觀上對演出者的心理有極大的影響。這個影響會進一步影響展演的構作,在《我庄三部曲》此例裡,就是對己的自我設限與本質流失,要將古典音樂真正地吸納是很難的。

倒不如聽聽這場演出的特別嘉賓王若琳怎麼唱吧!深具翻唱經驗的她操著猶如《愛的呼喚》裡的溫拗嗓音,不帶一點接地的泥土氣息。她的切入視角本就是超出「林生祥—張玹」兩極以外的第三者,而在根本上帶有轉化樂曲的意識,如此便可駕馭於張玹的譜曲之上。〈南風〉一曲情緒是顯得多麼安順而豐沛,不帶有內在的矛盾。如此,就再也沒有「誰往誰走過去」的問題了⋯⋯。【3】

註釋

1、詳見蕭詒徽:〈防守的意志,專訪林生祥 ╳ 張玹:真有必要,我再意思意思殺一顆球〉,BIOS monthly。

2、資訊來源同前註:訪談中林生祥不斷強調「我沒有受過專業的音樂訓練」、「自己真的不懂古典」,所以讓張玹「盡量發揮」,可見他在此場演出中極度讓位的態度。

3、節目冊中提到,「生祥認為大部分張玹大部分工作已經結束,換他要往張玹走過去」。

《我庄三部曲》

演出|生祥樂隊

時間|2021/04/16 19:30

地點|國家音樂廳