一齣好的作品不僅帶給觀眾無限想像力,還會帶動很多的話題討論,它也反應了當代社會的問題,並且引發觀者去反省劇中人物和生活周遭人事的關連。「高雄春天藝術節」的療癒作品《陪你到最後》(It’s Dark Outside) ,令人重新思考我們該如何面對台灣人口年齡層老化及看護問題?只要再過十年,台灣的老人將超過20%,成為亞洲第一超高齡社會,這已經不是少數人的事,而是攸關所有人的未來。據世界衛生組織指出,目前全球約有3500萬名阿茲海默症(Alzheimer's disease)病患。據估計,截至2030年,全世界此症患者將達到7600萬人,我們不禁要問,台灣準備好了嗎?

以電影《我想念我自己》(Still Alice)奪下2015年奧斯卡金像獎影后的女主角茱莉安摩爾(Julianne Moore)曽言,「我寧願得了癌症,也不要得阿茲海默症。」因為世人對阿茲海默症的陌生,造成病患被忽視或羞辱丶傷害。疾病所造成的健忘丶失憶丶退化及荒謬行為,在他人眼中只顯得可笑愚蠢。澳洲柏斯劇團的力作《陪你到最後》,讓觀眾身歷其境的進入失智/失憶者的思考丶幻想與迷惘,以溫馨動人的當代劇場,開啟扣人心弦的原創故事。

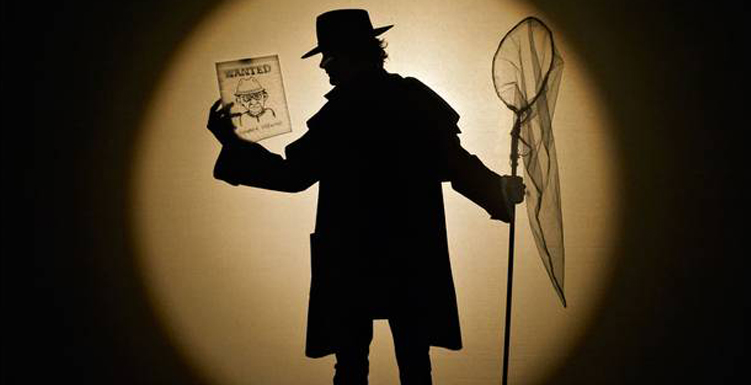

澳洲新銳劇場導演提姆華茲(Tim Watts) ,結合了操偶丶投影動畫丶光影,以及極簡的舞台道具等,表現這個極少在劇場出現的議題。三位成熟又細膩的表演者,在舞台上以多元形式丶簡短的五十分鐘,精準的詮釋此劇。劇情描述老人收到一張通緝令後,開始在西部荒野的生命旅程。過程中有一位黑衣怪客不斷地在追捕老人,一度還讓觀者想像是個警長在捉西部犯案大盜,老人經歷了戰爭丶越過叢林和沙漠。劇中老人和會走路丶會跳舞又很人性化的帳篷相互依頼,當老人坐騎在變成一匹馬的帳篷上時,影像剎那間又幻化成穿著大蓬裙的女仕黑影。老人拿著大網子捕捉雲朵,白雲轉化成狗和一串串思緒(流逝的記憶)。這些雲朵背後隱喻什麼?是夢想丶還是回憶,它們也許彰顯老人的孤單無助,或者表示老人對現實已經失去掌控力。

在荒漠中,老人形影孤單的漫步著。雲朵在璀璨的星空中,倏然飛逝丶物換星移,讓人有逝者如斯丶白雲蒼狗的不勝唏噓感慨。老人不分清紅皂白的把觀照他的遮蔽物帳篷給打跑了,這個扭曲轉折的橋段,也點出失智老人的行為可能變得暴力,甚至失控的傷害身邊照顧他的家人。劇末,看似不斷在追捕老人的黑衣怪客,卻變成了在一旁守候老人的親密兒子,像是跑馬燈一樣,被操控的老人偶抱著小寶貝(棉花)又親又吻,但當他又老又禿時,兒子照顧著失憶的父親,心中像是浮現子欲養而親不在的感傷。令人心碎的歌聲響著” I will be your light when it’s dark outside”,是否也在提醒我們不要找太多塘塞父母的理由丶或者警愓觀者切勿留下遺憾。

失智的議題雖然很沈重,導演卻選擇婉轉丶迂迴技巧,以較詩意丶幽默的劇場語彙,交織著現實丶虛幻丶超現實的多重手法,讓觀眾更直接的產生共鳴,也喚起社會對失智人有更多的覺知。然而,預防阿茲海默症的研究雖已廣泛䦕展,但台灣大型醫療中心的疾病預防項目卻很少,更遑論専為照顧此症患者的護理中心。荷蘭阿姆斯特丹郊外的Hogewey村,供養的一百五十二位居民全部都是失智及阿茲海默症的患者,它的佔地面積約十個足球場大,只有一個入口和出口,此村的設施更是在全世界處於領先水平。這個地方的老人生活和正常人的生活幾乎沒什麼兩樣,每天享受陽光和戶外生活,也不太需要服藥。台灣根據統計,在2012年失智症患者約十七萬人,預估2036年將逐增至三十萬人,目前阿茲海默症無法治癒,也沒有特效藥,如果你丶我在二十年後即將成為失智的人,現在的我們能為未來做什麼?

《陪你到最後》

演出|澳洲柏斯劇團 (Perth Theatre Company)

時間|2015/03/28 19:30

地點|高雄駁二藝術特區正港小劇場