簡韋樵

士兵的破碎與離身

家,總是令人想到讓身體安居的休憩處,亦是充斥溫暖與愛的棲所。而《回家》的主人翁,被迫上戰場上的「士兵」,卻是帶著支離破碎的身體、不堪的記憶和狀態,回到這曾是撫慰自身惶恐的煙硝之地,並試著重建自己,重憶那首童年之歌。在這齣戲當中,士兵不再是一般孩童認為的嚴肅、威嚴不屈的面貌,而是處於危險且脆弱不安的境地,對交鋒中破爛不堪的場面所展現的懼怖與衝擊,他該何以克服與面對?

士兵生命的危脆性(precarity)彷彿像一面鏡子,折射著被「準戰爭」的暗影早已籠罩我們自身,我們已隨時被暴露在不斷暴力與死亡邊緣之中,喪失自我和能動性。難道人就只能像《回家》裡,身上每一處皆是冰冷的軍事工具組件,是為打仗服務的機械螺絲,所有的生命就像劇中那些被炸毀的手、腳、軀體、頭顱,沒有名字與主體,沒有辨別性?

回家(複象公場提供/ 攝影 Annabelle Chih)

藉由傾聽,辨認和組裝自我

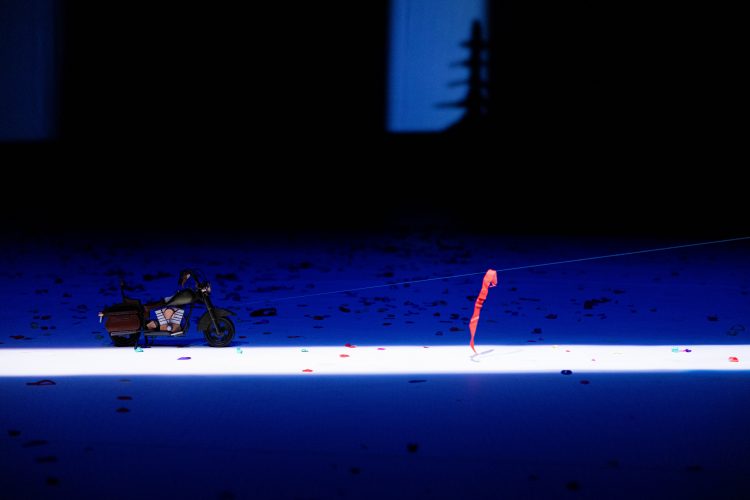

當然,這還是一齣親子劇。此戲的主角雖然是一隻被炸碎的「右手」在戰地當中探尋身體的其他部位,重新組裝,就像一縷殘存的幽魂縈繞於烽火之中,似活非活,卻感覺逼真傳神。這樣看似苦痛、血腥及悲切的場面,創作者則選擇以魔幻的手法呈現這趟尋找自我的旅程;同時,演員發揮創造性戲劇(creative drama)之形式,以象徵性的表演和物件來擬音塑形,取代直觀寫實的表現,如人聲、桌上積木敲擊聲等,循序漸進地「鷹架」建立,從腳步聲、車水馬龍的街道、火車及飛機經過,到戰鬥機的飛越,將觀眾導引至故事的戰場當中,搭配光影及多媒彩表現爆破及人們逃難的場面,被炸碎的男孩只剩下一隻右手得以行動,也是男孩最印象深刻、最喜歡,且會彈吉他的右手。創作者藉由遊戲替孩童創建了世界,「借彼喻此」透過寫意物件和聲響輔助了詮釋,反而讓情境顯得趣味,更能保持舞台轉換的流暢性,多樣性的場景能開啟想像之鑰而不讓節奏拖沓。

然而,不管是一旁口語敘述的演員,或者坐在右上舞台的配樂者,皆細膩地配合操偶演員的肢體展現、能量、情緒及行動的節奏,例如右手和左手和雙腳難以確定地相認,音階的變化性製造多重語言,使其確認彼此是同為「一體」之後才相互結合;還有現場吹奏雙簧管和擊鼓烘托了緊張氛圍,以及右手在火車站聽見親子的離別之歌,卻與他夢裡及童年記憶之聲相似。原來傾聽,成了尋找自我與歸屬的覓徑線索,亦是《回家》的敘事表達的著重元素。

回家(複象公場提供/ 攝影 Annabelle Chih)

回家(複象公場提供/攝影 Annabelle Chih)

拾起被賤視的裸命

故事到了後來,我們得知上述情節所涉及的旅程、兵戎相見的慘烈和肉體的破碎等,皆來自於士兵潛意識的膽怯與恐懼。身體的崩解,使他成為畸零的殘餘樣態存活,宛如懸宕於人、非人和鬼魅之間的裸命(bare life),使他只保留活著的存在事實而不允許擁有他的慾望或被正視的權利,他連自己生命已經逝去還不自知,只剩下恐懼的意識遊蕩人間。

每當夜裡,懷想吉他彈出的熟悉旋律總是壓不過心跳的顫動聲,如此怯怯是一種極其私密,卻被國家或體制無情否定的情感,渺小到微不足道,只能從幽暗無望的夢裡,從記憶堆之中覓尋微弱的存在感,並慢慢地藉由熟悉的聲音分辨、重拾自己的離異之身,重建原本自我的主體與尊嚴。士兵在他理想、與世無爭的烏托邦世界裡,道出他最後的想望:「我想要活下去!」這是多麼無情的結局,個人的身體和慾望早就交託出去,每一尊被炸毀的人體具有同質性和可取代性,皆是統計數據中的微小數字,亦是被抽空意識和剝除脈絡的器官和肉身,沒人知道誰是誰。我們只知道,《回家》給予的光輝和唯一的反抗之力,就是在死亡面前,記起曾被擯棄的自己和家園、想像自身回到那沒有戰火的「家」,以抵抗被政治機器抹滅個體的可能,僅此而已。

回家(複象公場提供/ 攝影 Annabelle Chih)

此戲試著尋找貼近孩童能夠理解且共感的方式去談論「最黑暗的時刻」,不僅沒有刻意形塑慘不忍睹的場面,沒有濫情和激憤的歷史創傷,還透過玩趣的表現蓋過遭炸藥「分屍」的主角,卻銘刻出犧牲者之悲愴記憶和經驗,更表露出無限的感慨;其中,正也提醒著我們,在當下,戰役的發生不再只是歷史或者遠方,各種屠殺依舊進行當中,我們的身體隨時都有可能處於備戰狀態,經常要將個人私慾和意識放棄、交給當權者,再去慢慢重拾起淪為「戰廢品」(war trash)的自己。總的而言,《回家》充分實現批判性和教育意涵,利用簡練的故事和意象隱含寓言和詩意,並將詮釋與聯想空間交給親子,透過劇場擬情的引導,重新轉化對人道精神和戰爭殘酷的思維。

《回家》

演出|複象公場

時間|2022/07/23 19:30

地點|水源劇場