「對我來說,觀眾是次要的。然而,若沒有他們,我的表演無法存在。」美籍台裔的行為藝術家謝德慶曾如此描述他與觀眾的關係。的確,觀眾對表演者來說是如此重要的存在——無論在場或不在場。當鏡頭取代了原本應該是觀眾的位置,當一方螢幕置換了原本的大舞台,網路展演將如何改變表演者對於觀眾的想像,又將如何左右觀者對於表演的感受?

《FW:牆壁地板視窗動作》是一系列三場,共十五個藝術家在「視訊鏡頭」前所做的表演,每個作品歷時五分鐘,採用網路直播的方式進行,是今年亞洲當代表演網絡集會(簡稱「亞當計畫」)的節目之一。「直播」並不算是一個新鮮的詞彙。然而,對於像表演藝術這麼一個重視人與人面對面交流的演出形式,「網路即時展演」確實是一個因肺炎疫情持續肆虐才應運而生的「替代方案」。在網路世界中,觀眾不再是實體的存在,而只能是想像中的存在。畢竟,若無法以體溫、氣味、呼吸,或臨場反應,度量與觀眾之間的距離,觀眾對表演者而言終究只能是意識層面的認知,而不是直接的身體感知。

面對著「視訊鏡頭」,表演者不禁想問,觀眾在哪裡?我又該如何與之對話?來自斯里蘭卡的藝術家Venuri Perera身著紅色紗麗,並以淡粉色的頭巾蒙面,只露出一雙眼睛。她或坐或臥,豪邁地擺弄各種姿勢。在表演過程中,她的眼睛直直盯著鏡頭,彷彿可以看進鏡頭後那一雙雙的眼睛。透過凝視,她巧妙地打破攝影機所構築的那道牆,搭起一座通往觀眾所在世界的橋樑。從這個意義上來說,鏡頭將觀眾與表演者分隔兩地的同時,也創造出一種專屬於「你」和「我」的私密經驗——一種無需跟其他觀眾共享的私密。日本藝術家篠田千明則是刻意避開與鏡頭的眼神交會,透過語言向觀眾描述她所身處的房間。因為鏡頭聚焦在她身上,觀眾其實無法看見她所看見的,只能在腦中尋索拼湊她眼中的世界。直到演出末了,她才終於轉向鏡頭說道:「現在,我正看著螢幕,並嘗試看著你。你也正看著螢幕,也許你也正看著我。」這番話十分耐人尋味。一來,表演者是否真能透過鏡頭看見觀眾呢?二來,觀眾在鏡頭的另一端是否正注視著表演者?當鏡頭變成僅剩的與觀眾溝通的途徑,眼神的交會則被寄予厚望,成為一種近身接觸的可能。

鏡頭也能提供一種不尋常的視角,一種很難在劇場中再現的視角。例如,日本藝術家松根充和與來自台灣的舞蹈及劇場表演者劉怡君不約而同地選用一種微距攝影的手法來審視身體。當手肘彎起的皺褶被放大,當皮膚上的毛細孔清晰可見的時候,尋常的身體忽然變得陌生。觀眾無從分辨這究竟是手臂,是大腿,還是胸口。攝影機踏進了原本不該屬於觀眾的領地,帶回了某種近身偷窺的臉紅心跳。台灣舞者李宗軒則是將攝影機架設在掃地機器人上,以一種貼近地面的極低角度與一種近乎隨機的方式捕捉他在客廳舞蹈的片段。透過這樣的手法,藝術家無形中將「觀看」這件事外顯化。換言之,觀眾其實是透過鏡頭內的眼睛來看見表演者的舞蹈,並透過這些隨機的、片段的影像,去拼湊當下發生的事實。

無獨有偶,來自香港的舞蹈藝術家余美華亦透過雙鏡頭的方式對「觀看」的虛實作出提問。在她的表演中有一個架設在鏡頭前的螢幕,螢幕拍攝著前方在客廳地板上跟小小孩互動的藝術家。觀眾無法透過鏡頭「直視」前方的客廳,只能透過螢幕中的螢幕觀看。僅有在少數螢幕前的鏡頭無法捕捉的邊角處,觀眾才得以看見藝術家「本人」與螢幕影像的疊合。這讓人不禁思考,什麼是真實?什麼是虛擬?「即時展演」透過影像的即時傳輸,某種程度上複製了表演的臨場感(至少是時間上的同在),儘管透過鏡頭觀看,觀眾仍願視表演為「真」。這種「真」也來自於一種「直接」,一種「假設攝影鏡頭並不存在」的直接。然而,鏡頭內的那雙眼睛卻破壞了這種直接性,清楚地告訴觀眾「我並不是為你而演」。可想而知,就算表演者盯著鏡頭前的鏡頭看,恐怕是很難看進觀眾的眼睛裡。

這是一件有趣的事。在劇場中,我們視表演者為真,視影像為虛擬,然而在虛擬世界中,我們視影像為真,而視影像中的影像為虛擬。儘管如此,虛實之間並不總是壁壘分明,而是能夠透過疊加、並置、對比、重組,進而呈現多種樣貌。《FW:牆壁地板視窗動作》一系列的作品中有許多都是圍繞著這個主題發展。例如,澳洲藝術家Joel Bray在屋內架起大大小小的螢幕,與螢幕中人即興共舞;中國藝術家小珂與子涵(小珂 x 子涵)將手部動作和視窗一角的影像往復疊加,玩味無限;日本藝術家川口隆夫在鏡頭前安排了一個鏡面,讓他的身影能夠與環境影像疊合,在虛實間朦朧晃蕩,最終隱沒於透著光的出口;來自新加坡的藝術家郭奕麟探討他原本為舞台所編創的作品《xhe》如何以多視角的方式在虛擬平台上呈現;台灣舞者田孝慈則是屈身於狹窄的樓中樓空間,跟隨螢幕中的指導員做伸展操。指導員小小的身影對應著因天花板過低而直不起身的表演者,身型比例的懸殊製造出一種彷彿錯覺般的不真實感,令人莞爾。而在如此狹小的空間伸展身體,除了是一種極具反差的安排,也真實映照大城市裡侷促的生活空間,以及因疫情而被剝奪的移動權利。與此命題相呼應的還有菲律賓藝術家Bunny Cadag在家中沙發上的即興曲;新加玻藝術家Norhaizad Adam在窗前的燈影中搖擺,以及台灣舞者林祐如幽默演繹疫情下百無聊賴卻又難得悠閒的時光等等,皆展示了在社交隔離、居家檢疫的新生活常規下,身體如何抗議,又如何調適。

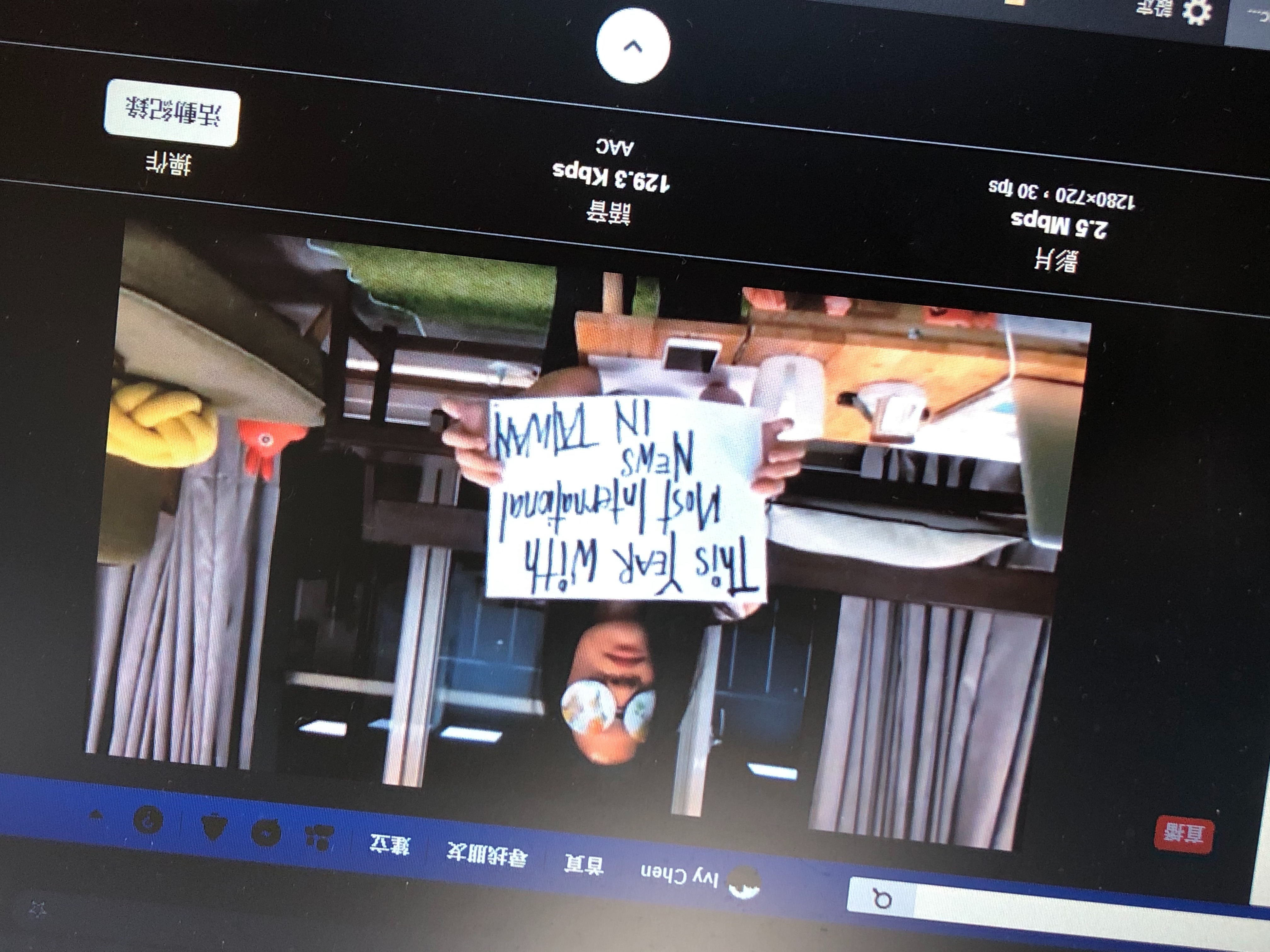

視訊鏡頭限制了觀看的角度,居家空間則限縮了表演舞台。然而,相對簡陋的環境並沒有擊退藝術家們對於劇場的想望,他們巧妙地將劇場元素諸如音樂、燈光、道具等具體而微地搬進螢幕,力圖將黑盒子的魔力重現於觀眾眼前。其中,舞者林祐如以及同樣來自台灣的舞者林燕卿的演出即是最好例子。前者除了在暖黃的燈光下以極具戲劇張力的肢體表情演出疫情下的日常,也利用白紙黑字的標語以及背景的英文廣播,隱隱指涉台灣因疫情而提升的國際能見度;後者則揉合了呼吸器的聲響、閃爍的霓虹,營造出一種懾人的氛圍,並透過表演者蒼白的軀體和如瀑黑髮舞出受困的絕望。兩者的演出皆以一種微劇場的形式呈現,讓人看見,就算只有一顆鏡頭和一方狹小空間,也能為觀眾創造出宛如親臨劇場般的豐富感受。

網路(即時)展演是表演藝術的新興媒介。有人擔心在這波因疫情而起的數位浪潮下,會降低觀眾進劇場看演出的意願,並加速傳統演出形式的式微,卻也有人信誓旦旦地認為,劇場特有的溫度以及劇場內人與人間的「同在」與「共感」是無可取代的。終究,表演因觀眾而存在。只要有觀眾的地方就能表演,無論在劇場內、劇場外,或者在虛擬的網路時空。與其把網路展演視為表演藝術的敵手,不如趁機思考虛擬平台可以如何擴展表演的可能性,觸及更廣大的觀眾群,並藉此發展出獨特的觀演關係。兩者若能相輔相成,將能為表演藝術帶來更多元而嶄新的風貌。

《FW:牆壁地板視窗動作》

演出|2020亞洲當代表演網絡集會—亞當計畫

時間|2020/08/12 - 2020/08/14 20:00-21:00

地點|網路直播