藝術的創作,不僅反映創作者的思想,更是反映當下的社會環境:當時的社會是動盪不安,還是安穩平順?創作者是自由創作,還是被思想箝制無法暢所欲言?此次薪傳打擊樂團演出的《食相》改編自魯迅的《狂人日記》,其文透過一名「狂人」的日記反諷中國傳統禮教和陋俗,雖只是短篇作品,但《狂人日記》被認為是中國第一部白話文小說。

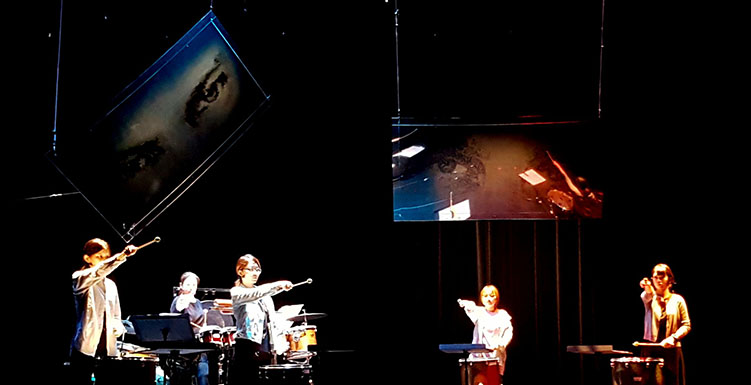

不若單純的音樂演奏節目,《食相》在舞台上的空間設計,除每首樂曲根據不同的需求換場,最吸引觀眾注目的是舞台上方懸吊的三塊壓克力板,在燈光的照射下,每塊壓克力板都是一雙眼睛,如同上帝視角般俯瞰世間的一切,不僅看著表演者,也注意著觀眾的一舉一動。據藝術總監鄭翔夫在喜菡主持的「心靈島嶼」【1】中提到,此處的設計是一種視覺的映射,因觀眾坐的位置不一,造就每位觀眾看到不同的面向,同時也是人在做天在看的概念,暗喻著不管我們做了什麼事,知曉者並不僅僅只有自己。

第三首《食相》是筆者印象最深刻的樂曲,最初四名表演者扭曲著身體分別演奏木琴及鐵琴,從一人獨奏接續至重奏、齊奏,旋律如迴旋般由弱漸強,且隨著樂曲的進行,四人開始朗誦詞句,「聽說這裡萬萬稅,搞到窮人都心碎……」,一連串貼近生活的心聲,闡述經濟不景氣、稅收、都更、教改……等問題,一句句皆直指人心,揭露那些我們知道但卻被我們漠視的社會現象。

在筆者看來,四位表演者如同魯迅筆下的狂人,通過表演的形式批判了現狀,但也拋出諸多問題讓人思考,或許大多數的觀眾在聽完演出後就會逐漸遺忘,然作品的價值卻是體現於演出當下,不管觀眾聽進多少字句,又遺忘多少,這首樂曲就像顆微小的種子,也許終一生都不會發芽,也或許很快破土茁壯,但不論如何,至少讓我們面對真實,然後試著改變。

你吃了嗎?有沒有沒吃過人的孩子?最後一首《真心不滅》,主題緊扣《狂人日記》中的「吃人現象」,主奏吳國瑄敲擊大鼓以及鈸時,四名協奏者緩緩從舞台兩側走出並揮舞厚速共(水管)模擬著風聲,而後走至定點,在吳國瑄轉換旋律的剎那,四人跟著主奏一同敲著鼓。此曲加入大量的人聲,不論是四名協奏者發出的駕駕聲或是低沉嘶吼聲,以及旋律停滯的瞬間吳國瑄吶喊的「你吃了嗎?」,可最令筆者難忘的是吳國瑄曲終的獨白,既呼應《狂人日記》最後一句話,也讓觀眾震懾於當下並備受衝擊,「就這樣下去,日子一天天,應該還有沒吃人的孩子,救救他們啊!」

觀賞完整場演出,筆者心中很是感觸,一是驚訝打擊結合劇場式的表演竟如此精采,二是佩服作曲者鄭翔夫對於「人性」的深刻描述,其見解精闢,且呈現方式又是如此奇特,讓人震撼之餘,也格外期待下次薪傳打擊樂團會帶來什麼樣的作品。食相,雖是吃相,亦是眾生相,人本不同,善惡之間,價值觀的拉扯,皆是極複雜的議題,人心無一刻不變,但盼能維持本心,不負自己亦不負眾生。

註釋

1、「心靈島嶼」第二十四集,鄭翔夫受喜菡訪談論及《食相》的創作理念與動機:https://bit.ly/2GdfizQ

《食相》

演出|薪傳打擊樂團

時間|2018/11/09 19:30

地點|高雄市文化中心至善廳