充滿功績主義、商業型態、學術科層結構影響的戲劇還有被療癒的可能嗎?李銘宸《戈爾德思:夜晚就在森林前方》以劇場本位的方式重讀了「夜晚就在森林前方」,原本工人階級、深受殖民的角色,在今天的閱讀中可以代表著哪樣的劇場人、戲評家、舞編、觀眾的身分呢?過去戈爾德思劇本曾在法國「全民劇場」(théâtre populaire)的浪潮中演出,劇本中連續口說語言完成了口說即故事的特性。這方面語言特色,也在編劇鄭智源的改寫中被保留下來,但誰是那位在台灣時空中,被搶劫而遇到彌賽亞時刻的男孩呢?

某種程度來說,這個劇本改編所思考的社會性轉譯,拉拔出了臺灣當代劇場的例外狀態。這劇場中所展現的是阿岡本在閱讀史密特《國家、運動、人民》中強調的「一個立即的當下與真實的臨在」(of the immediate presence and of real presence),或者換句話說,《戈爾德思:夜晚就在森林前方》透過了表藝坊的藝術史記憶與黑特劇場的風波,將彌賽亞與劇場人是剩餘的人之特性展現了出來。臺灣當代劇場在這個時刻中所縈繞著各種法的規則,匿名評論與演員的衝突,專業觀眾與演出之間的張力,在表演場上,透過了演員口白的景觀化表現出來。

在劇本改編上,我們看到了劇場時間的終結,《戈爾德思:夜晚就在森林前方》虛無地將客串演出的演員徐華謙的謝幕移往了劇首,而全劇徒勞地將五分之四的演出時間花在臺灣劇場生態中劇場成員與觀眾間各種思辯性的日常。這些日常與劇場角色帶來的情緒與衝突,解釋了當代劇場成規與例外間的關係。而這種弱彌賽亞性質,逆反著專業實踐都需要長時段的預設(longue durée)的想法。《戈爾德思:夜晚就在森林前方》呈現的是目前臺灣當代劇場所受困的恆常性。想像出來的戲劇史樣貌、定型的小劇場想像出現在許多演員的抱怨口白中。「所有職業的去專業化」(the de-professionalization of all professions)在出了劇場皆會暴露出他們的脆弱本性,這就是《戈爾德思:夜晚就在森林前方》所演示的──演員的勞動身體、戲評的日常慣習與劇本作者體驗的Drama時刻,呈現出了臺灣目前劇場的例外與窮困處境,同時也揭露了實驗劇場中的例外時刻,我們的演員演完戲竟然連文藝園區的商品都買不起的窮。

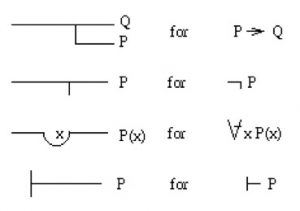

《戈爾德思:夜晚就在森林前方》的劇本構造,讓每個角色成為了語言哲學家弗列格(Frege)專名理論的實踐者。從徐華謙將「:」以冒號念出的一課開始,所有的觀眾便淪陷在「同一性語句的困惑」。所有的演員皆飾演多角。如同弗列格的圖示(圖一)試圖將說話者在語句中標示出來,在《戈爾德思:夜晚就在森林前方》的角色,被陷在了語句傳達者與演出者的同一性矛盾中,一時是演出者,一時又是旁白的分裂狀態。這是《戈爾德思:夜晚就在森林前方》的第二種例外狀況。

圖一:Frege透過圖示試圖分開

圖一:Frege透過圖示試圖分開

《戈爾德思:夜晚就在森林前方》在劇場語言中,展現了演員劇詞往往建立在劇本的單一立場。我們看到了演員試圖表演情人的另外一方,搭乘公車中群戲的嬉鬧學生,不過顯然地這些角色是不在場的,唯一在場的是演員。而鄭智源這一面打開的第四面牆,更清楚地不是往觀眾面向倒下,而是倒向了身為有血有肉、劇場生態中的每一份子。又或者說根本無關有無第四面牆,而是我們的劇場本身在這樣的過程中被療癒了,可以說真話了,每個人的日常身分都清晰起來。演員們從移動的土堆中現身又消失在土堆中長出了樹苗,身體不斷地離開的流變過程,我們的確看到了一種強烈的、認為對劇場的刻板印象是一種危險時刻的棄絕。劇場人需要一種新的生活方式在這例外狀態下被呼告著,當他們的演員角色被瓦解的時候日常的困境也出現了。

這樣的改編策略下,《戈爾德思:夜晚就在森林前方》沒有演出太多《夜晚就在森林前方》的劇本,楊登鈞只在劇末局部演出了原劇本那一名年輕的男子,那1977年法國所呈現的底層移工出現在劇場的時刻則是這齣戲第三種的例外狀況──也是劇場中黃緣文以演員身分一開始就吐露出無論劇場怎樣觀眾還是可以享受到的奇觀式演出、性感身體的呈現想受跟一定程度的劇場硬體效果。這種例外狀態再一次地將臺灣當代劇場自身戲劇史時間跟西方戲劇史中的衝突再次爆裂而出。《戈爾德思:夜晚就在森林前方》是等著天使的到來,雖然天使真的沒來。這齣戲也從來都沒有給予劇場真正的答案,全部的演員不只演獨腳戲,而是更諷刺地獨自搬演起各種討論,如同臺灣戲劇的討論中是貧乏的這個現象──人們多是討論著評論的瑕疵而非評論的論點是否打開了政策想像新的可能;演員只求拍手的時刻而拒絕著被評論的機會;評論害怕著論點無法符應於學術觀點,損減著所有想像力的發揮;學術又根本地與評審制度互利共生,往往就是決定劇場補助走向的人物害怕大家說太多;藝術行政又在苦窮狀態中可能根本弄不清什麼著作權的基本要素,窮到說什麼都錯──彷彿這齣戲的療癒成分評論只要給★☆☆☆☆就完成了一切的苦難。

《戈爾德思:夜晚就在森林前方》只有演示著臺灣世紀初劇場的疲軟,一切拒絕討論、拒絕觀眾意見成為可見的世界、拒絕演員勞動身體出現的劇場到底為何物呢?《戈爾德思:夜晚就在森林前方》沒有太多諷刺,有的只是混淆著連臺灣的抒情傳統都難以釐清友愛、慾愛狀況的抱怨在環形劇場連續接力,最後停在代替雨天隱喻的灑水器噴灑著劇場中的土堆,然後送出了劇場的終結,是否我們劇場的生態鏈在灑水過後會更健全呢?也許也是夢。

《戈爾德思:夜晚就在森林前方》

演出|風格涉

時間|2017/06/09 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場