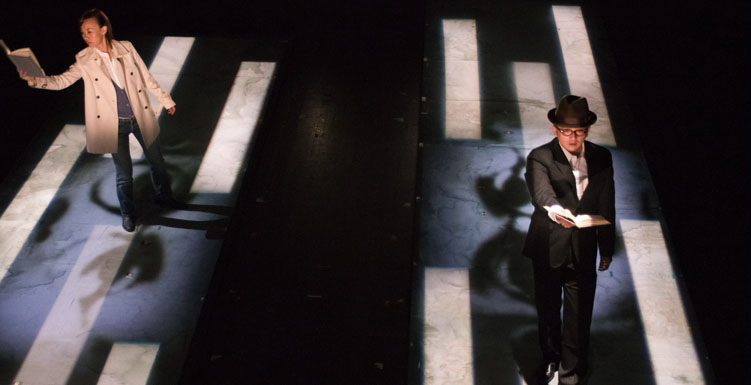

舞台像一條軌道劈開兩邊觀眾席,從劇場邊緣來看,從貓道天花板灑下燈光,猶如繁星,籠罩四野,角落傳來巴哈郭德堡變奏曲──據說是最適合治療失眠的鋼琴曲。舞台上是男男女女演員,直立如旅客,提著硬殼行李箱;或高舉著書,向虛空中朗讀,演繹著一首輾轉反側的回憶之曲。這首曲子到下半場時,我們終於看懂了,但是,除了懂之外,似乎缺少一股情難自己的神往。

舞台中央亙著一條深溝,象徵分隔五十年的海峽兩岸、父女之間難以踰越的代溝、南去北往目的地相反的車站月台、年輕的父親與年老的父親兩重不同的心理空間……,予人多重想像,也拉出舞台走位的調度基調:一重寫實,一重象徵,多重疊置。演員主要以寫實方式表演,不時被賦予抽象的空間概念以及走位;語言有時進入戲劇角色的熱切對話,有時疏離出事件成為感性旁述者。虛與實,入與出,演出層次並沒有被拉出來,而顯得糊膩,上半場尤其像噎著糯米糰似地陷入一片回憶敘事流。

除了謝俊慧飾演的水月和溫吉興飾演的王典玉,直接說服觀眾,其它都讓我們處於「解讀」的情緒之中。在這個演出中,「說」的功夫非常重要,演員陣容也相當令人期待,可是與其說我們想看到演員,不如說我們期待看到一群有血有肉的人物。記憶應該穿在演員身上,直接讓觀眾讀到一群渾身是記憶的人,而非賣力講故事的演員。

時代造成的錯誤,一個丟失了自己真正姓名的人,失落了真愛,失落了信仰,嫁接移植了身分,過著身不由己的人生;於是也就強迫自己不再駐足任何人心田,永恆漂流。這份心靈的漂流感傳承給下一代,所幸做女兒的擁有一隻逆溯之筆,把父親無可挽回的記憶及人生,給點點滴滴地寫回來。這是個迷人的故事,但不見得是好演的故事。回憶荏苒,於文字上,自在出入於隱喻與呈顯之間;搬到舞台上,則看得見的和看不見的部分如何並置、濡滲、烘托,是文學載體轉譯為劇場時,難以跨越的挑戰。

《逆旅》

演出|狂想劇場

時間|2011/12/23 19:30

地點|國家劇院實驗劇場