線條俐落乾淨的白色幾何大型景片將舞台幾乎填滿,中央設置一傾斜螢幕,除了投射劇名《At Home At the Zoo》,開演前並播放了果陀劇場的二十五週年紀念短片,雖與本劇無直接關係,卻點出了這一次演出的歷史意義。

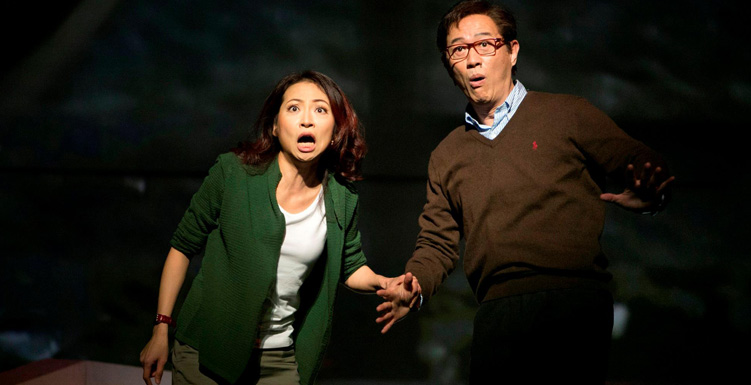

幕啓,室內客廳的影像畫面巧妙地投影在純白色的景片及框架上,演員因此身處一個似幻似真、(後)現代感十足的劇場空間裡。夫妻郭彼得與安娜(由金士傑及姚坤君飾演)之間斷裂失焦的溝通引發強烈張力,使偌大的舞台更顯空曠,充斥著無力感與孤寂感。一開始,丈夫端坐於僵硬冰冷的白色長椅上看書,妻子站立於客廳一角,始終與丈夫相隔甚遠。兩個理應親密無間的人不斷努力談心卻幾乎失效,甚至連最基本的溝通都困難重重。井然有序的中產階級生活讓兩人的原始獸性消蝕殆盡,只剩機器人般的話術,無止盡地相互投射。兩人最終一齊進入一場充滿愛慾暗示的幻想風暴裡,挖掘彼此內心從未說出口的恐懼。燈光投影的場景轉換讓客廳瞬間轉變為龍捲風現場,現實與幻想混雜一片,失序的狀態使這對夫妻終於有機會恢復獸性。然而,當風暴平息,兩人回到現實世界,一切恢復秩序,似乎什麼也沒有真正改變。

中場休息後,場景投影轉換成信義計畫區公園風景,各種熟悉的聲音(垃圾車音樂、單車車鈴、救護車鳴笛等)環繞觀眾四周。坐在長凳上的郭彼得與迎面走來的王基立開始對話,拉扯衝撞,突破彼此心房。公園左右兩側的金屬方形攀爬架有如動物園柵欄,衣衫襤褸的基立穿梭其中爬上爬下,不斷唐突舞台中央西裝筆挺動也不動的彼得,終於,彼得的偽裝與偽善在基立的瘋狂攻擊下逐漸瓦解。一段經典的搶椅子戲,近乎歇斯底里的兩人如動物一般咆哮怒吼,各欲佔地為王,最終彼得手上刀刃刺進基立腹部,兩人終於在失控的暴力中達到初次的心靈交會。

「台化」後的阿爾比劇本讓表演更貼近台灣觀眾,方法演技搭上風格化的燈光舞台,荒誕意象更為具體有力。然而,少部份台詞聽來仍稍彆扭拗口,像是「我剛剛到過動物園」,若譯成「我剛從動物園過來」,可能更為接近本土中文的用法。換個角度而言,台詞的彆扭產生了某種「異化」效果,剛好讓觀眾適時抽離劇情,重思劇本中「家」與「動物園」兩個概念之間的關連。

一景二用的場景設計,讓「家」與「動物園」彼此呼應,象徵人與動物之間界線模糊的狀態。如同特納(Victor Turner)所言「中界」概念,主體既非人也非動物,而是某種介於中間,充滿生命力的有機物,屬於此一狀態的角色終於有機會碰觸彼此心底的慾望與真情。這是一場巴赫汀(Mikhail Bakhtin)式的嘉年華(Carnival),制度與瘋狂交錯顛倒,雖然劇本最終並未徹底反轉中產階級條理森嚴的秩序,卻藉由角色對話的「痴嗔」狀態,揭露當代社會人際關係的稀薄與脆弱。

《動物園》

演出|果陀劇場

時間|2012/12/27 19:30

地點|台北市新舞臺