西方的數理科學和東方的禪意感悟如何攜手共舞、交融並置於展演?理性之光如何與感性之流鑲嵌,成就一幅流動的時間之畫?《黃金E空間》以數理邏輯之理性冷靜的視聽效果,展演日式「侘寂」美學簡樸枯清的細緻寂靜,帶來舞蹈與科技結合的另類想像。

東方與西方文化常被拿來對比,突顯兩者間的反差、對立,強調各自文化的獨特性。西方的理性、邏輯、辯證往往對立於東方的感性、直觀、體悟。東/西方文化悖反的論述我們並不陌生,然而如何將看似二元對立的文化融合一體,並以當代科技結合舞蹈形式展演,且提出新意者不多。《黃金E空間》透過獨特的舞蹈手法運用當代科技媒介,以理性邏輯的展演形式追尋感性體悟的經驗,在舞台上呈現一場耐人尋味的生命啟示。科技在此不是去炫耀、引爆視覺震撼,而是讓猶如山石之堅的裝置,展現若時間般靜靜的流動。舞蹈在此也不是炫耀人體的技術性、澎湃旺盛的能量流,而是展演肉體隨歲月逐漸枯乾的印記。時間靜默的流逝,肉體也隨之枯槁敗壞。理性乾淨的舞台飽含東方禪意寓言,因而讓此作散發獨特的睿智之光。

舞作的靈感來自創作者居荷索(Maria Donata D'Urso)與沃夫・卡(Wolf Ka)駐村日本時對「間」的研究。兩位創作者對日本文化「間」的認識是:「個體間留白的意識」。他們認為日本文化的「間」並非是一個形而上的哲學或具質量的物理學概念,而是一種主體當下對現象體驗與感悟過程。換言之,對創作者而言,「間」從西方文化「客觀向量」的認識,轉向「個人體悟」的變動不定。【1】客觀與主觀、邏輯與感悟是此作品欲縫合的差異。如何在展演上融通此兩極化的概念?創作團隊的設計手法也別具巧思。

此作的舞台設計結合日式禪園的詩意與文藝復興幾何畫法的學理性。舞台景觀受京都龍安寺石庭禪園「枯山水」的啟發。「枯山水」式的園林以白砂、石頭、苔癬布局出乾枯的山水景觀,仰賴觀者之心對所見景象冥想感悟。座立於舞台的五個黑色多面體裝置布置出如「枯山水」的地景。多面體的發想來自與龍安寺同樣古老的十五世紀文藝復興畫家兼幾何學家杜勒(Albrecht Dürer)的畫作《憂鬱I》中的神祕多面體。杜勒畫中多面體的意義一直令藝術史家猜疑,浮現其上的骷顱頭形象似乎隱含變動無常的指涉。【2】這或許是身為幾何學家的杜勒識破以數學定理去理解宇宙最終是不可能的,無常、變動而非秩序、邏輯才是一切真理。從日本龍安寺到德國畫家杜勒,十五世紀東方的禪園與西方繪畫在「真理與無常」、「真實與虛幻」的觀點上交會。台上多面體裝置隨演出進行緩慢移動,慢到不被觀眾肉眼覺察,卻以其上倏忽而逝、不斷變化的閃光線條暗示其轉動。

倘若當代科幻多面體呈現日式禪園枯山水之地景,並暗示如金石之堅的物質在歲月流逝中也隨之銷蝕毀壞,那麼地景上移動的舞者則以肉體動作彰顯與呼應此兩個概念。舞蹈設計一方面體現肉體衰老的流變,一方面與多面體一起形塑變動的地貌。動作在此不是用來炫技或展示年輕飽滿的身形效果,相反的,居荷索以肢解的四肢開場,凸顯解剖學式的肌肉骨骼移動。人的身體在拆解、「檢驗」的過程中,觀者體悟此身原來是由皮膚、骨骼、肌肉等生理器官組織共構。神奇的是,由器官共構的身體卻是一個具有靈性的身體,不只能感受世界,還是世界之所以被意識到,因此存在的關鍵。

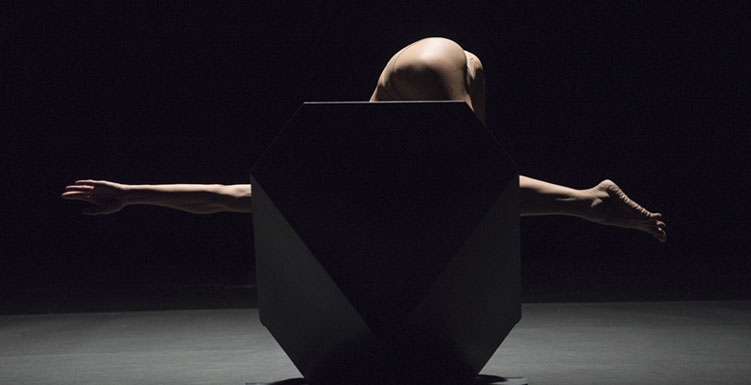

開場的布局與設計就將觀者帶入舞作神祕詭局的氣氛中。隱藏在多面體後方的舞者不見頭與身軀,卻伸出腿部與手臂緩慢的變化、移動,像似從石縫鑽出的植物,更猶如張開雙腳的蜘蛛或異形。四肢與多面體的詭譎結合,將觀眾的心安靜下來,以好奇心驅使視覺專注於細部的肢體流變中。寂靜空曠的音效設計也將觀眾帶到無垠的宇宙漫遊。當觀眾的心境與視聽覺沉浸在空靈的時空環境下,別出心裁的身體舞動緊接而來。這是一幕刺入眼中、印入心坎的設計。

舞者背對觀眾,緩慢的挪動肩頰骨四周的肌肉。舞者背部皮膚肌肉質地飽滿或乾癟,直接訴說著歲月在身體刻下的印記,沒有裝飾、也無法隱藏。居荷索以三十到七十八歲四位不同年齡層的背部肌肉,直接揭露身體逐步衰敗乾枯的現實。沒有血腥殺戮的畫面,卻感受到歲月的殘酷致使肉體走向毀壞與虛空。當七十八歲瘦骨嶙峋的舞者緩慢移動背部與手臂,觀眾不只見到乾癟的皮膚,還有皮膚覆蓋下隨著動作變化的骨骼,以及動作進行中肌肉縮張的線條。此段畫面令人聯想到解剖台上的風景,一幅被肢解剖開的分析性物質身體。肉體的衰敗乾枯緩慢細緻的展現,居荷索以解剖學的方式體現了「侘寂」美學,展現自然樸實、缺陷不完美的理念。

多數科技舞蹈作品常以強烈勁爆的視聽能量震撼觀眾感官細胞,卻往往讓觀者因長時間暴露在高能量的刺激下,最終感官麻木。《黃金E空間》的創作手法反其道而行,以寂靜空靈的氛圍、細緻緩慢的身體與舞台流變,引導觀者注意細節、直視時間在身體留下的印記,解構粉飾過後的美貌身體,逼得我們不得不正視真實肉體中皮膚、肌肉、骨骼的解剖學式退化。然而,肉體的枯槁銷蝕並不難以忍受,而是自然循環的一個過程。當與作品交會的當下,我直觀式的感受到在最「醜怪」之處,也隱隱透露著「美」的靈光。

註釋

1、參考《黃金E空間》表演節目單,「藝術家這麼說」的段落。

2、賴佩君,2007,杜勒作品《憂鬱I》之圖像學研究,造形藝術學刊。

《黃金E空間》

演出|失重舞團(DisOrienta)

時間|2018/03/25 14:30

地點|臺中國家歌劇院中劇院