舞劇《鄒先生》,描寫的是當代最富傳奇色彩的鄒族領袖高一生的故事。高一生生於1908年,自幼聰穎,在日治時代的日本名為「矢多一生」,因為他是鄒族原住民第一個接受高等學校教育的學生。就讀台南師範學校時,接觸西洋音樂後,創作多首至今膾炙人口的歌曲如《春のさほ姫(春之佐保姬)》、「《鹿狩り(打獵歌)》、《つつぢの山(杜鵑山)》等。

高一生曾於1947年228事件時,率領阿里山原住民組成高山部隊,後更於1951年因當局羅織的「高山族匪諜案」中,在留下寫有「田地和山野,隨時都有我的魂守護著,水田不要賣」等字句的與妻家書後,與湯守仁,樂信‧瓦旦等原住民領袖一起遇害。

高一生除了留下優美的音樂遺產給當代以及後世的族人之外,他以人道主義者的高度,推廣教育、農業,愛鄉愛土,主張原住民自治,勇於抵抗當權並以身殉道的精神形象,如何在一個全由十幾歲的稚嫩高中生們所擔綱演出的舞劇中傳達,導演陳彥斌在本劇中的手法可圈可點。

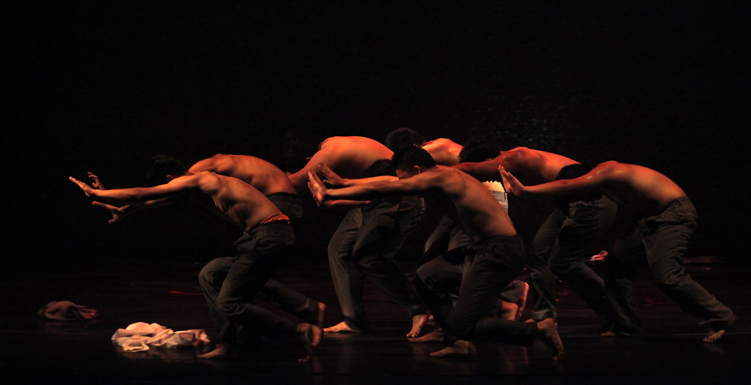

《鄒》劇全劇無任何中文台詞,由一開始的類似《蒼蠅王》的校園肢體所充溢的熱血青春與暴力,到日本國家機器所帶來的超高規格的暴力規模,看似一次又一次的肢體衝撞與暴力摧折,事實上在側寫超越於現實世界的暴力之上,永遠不可被征服的精神韌性。例如劇中年輕舞者一場用盡全身力氣,高喊日文口令「いち! に!さん!(一!二!三!)」不斷揮汗反覆跳躍達數十分鐘的軍事操,看似單純、不知取巧又傻氣滿點,有著「掙扎到即使生命斷送也要全力拼搏」的神氣的原住民孩子臉孔,事實上在隱喻鄒族原住民身體或可短暫被統治、被管理,但精神永不願意屈服的韌性。

陳彥斌在中段,逐漸在音樂上導入高一生的作品如《杜鵑山》,《春之佐保姬》,《塔山之歌》,《長春花》,逐步將前段陷於肉體對抗的反抗精神昇華於藝術與人文關懷的優美層次,更於後段以鄒族傳統的古謠組曲,將熱血為理想捐軀的高氏英靈交給鄒族的祖靈手上得到慰撫;這樣簡單、無台詞但又具有乞靈意義的劇情結構安排,不但讓未必熟悉「高一生事件」史實的一般觀眾能單純就聆賞藝術的層面領略高氏與阿里山鄒族的精神風貌,更可讓得觀此劇的高氏家族與鄒族族人都因此劇而讓歷史上的傷痛得到儀式性的安撫與洗滌。

然而除了舞台上的表演,這齣劇的產生過程最重要的是對演出這齣製作的新北市金山高中藝能班的孩子們的教育意義。陳彥斌讓各族群孩子(其中無任何一人是鄒族)的野性在台上恣意發揮,似乎沒有任何教條與師長可以管得住他們恣意任性的青春;而當孩子們必須齊力演出高氏作品與鄒族古謠時,飽滿純粹的力量遠超過許多為表演而表演過這些曲目的團隊。原住民族儀式、部落與劇場的三位一體的內在關係,似乎在這些領受過《鄒》劇洗禮的孩子身上不證自明地得到體現。

看完這齣由年輕高中生演出的舞劇,令人不禁羨慕鄒族的世世代代,能有這樣優美堅韌的精神風貌如此被往昔的哲人所堅毅地踐履,又能如此地生氣蓬勃地在孩子們身上被傳遞開來!

《鄒先生,Tsou》

演出|第13屆金山高中藝能班

時間|2015/06/18 14:30

地點|國立台北藝術大學舞蹈廳