臺南市的今日戲院是個令眾多老臺南人和半個臺南人如我,充滿回憶的處所。在臺南市稱得上繁華的中正路上,一個集中商場的二樓,無懼豪華電影院不斷冒出的競爭,今日戲院仍數十年如一日的默默經營。無論在全美戲院或今日戲院,我和諸多臺南人,都曾享受過花120元買一票看兩片的優惠(票價直到近年才微調為130元)。在前廳入口處的販賣部,仍以多年不變的樣貌營業,供早到客人休息的藤椅也依然如舊。今日戲院寬敞的放映廳和座椅,相較於當今常見的、隔成數個小廳的電影院,在氣度和質感上,遠遠凌駕其上。稻草人現代舞蹈團的《今日‧事件》,隸屬2016臺南藝術節的節目之一,選擇在電影院裡上演,以懸疑劇的型態出手,確實是今日、稻草人的一大事件。

開演前,螢幕上播放的影像有如電影院的預告片,右下角出現的「即將上映 金小姐」字幕,正是老戲院才有的手寫板字樣。影像中則是稻草人現代舞蹈團其他作品的剪輯,這樣的鋪陳,乍看之下,渾然不覺懸疑之處,倒是在暖場的意圖下,讓習慣看電影或習慣純粹看舞蹈的觀眾之間,達到平衡引導的效果。從打扮成阿桑的李侑儀走出來向觀眾說明場內須知開始,她的角色在整場演出中,雖然看似不起眼,卻也是個穿針引線的重要人物。只可惜,她的舞者身分無法適度發揮;而從演員的角度看她,則頗有尚待深入之感。

正式開演後,影片中的景象呈現的是今日戲院的私密處,彷彿走入一段所謂inside out的歷程,大大翻轉電影觀眾對戲院的印象。這段後台奇異之旅,也成了台上、台下、台前、台後交互鏈結的關鍵;而在影像中出現的鐵皮屋頂、側推式鐵門、位於戶外的廁所,正是老台南的面貌,曾經風光一時,如今卻像風中殘燭,亮度微弱,有著英雄遲暮的落寞和無奈。此情此景,對照在熊熊火焰般的光影中,時而抖動時而蜷曲的舞者,透出雄壯的悲鳴,雖烈焰沖天卻將化為灰燼。

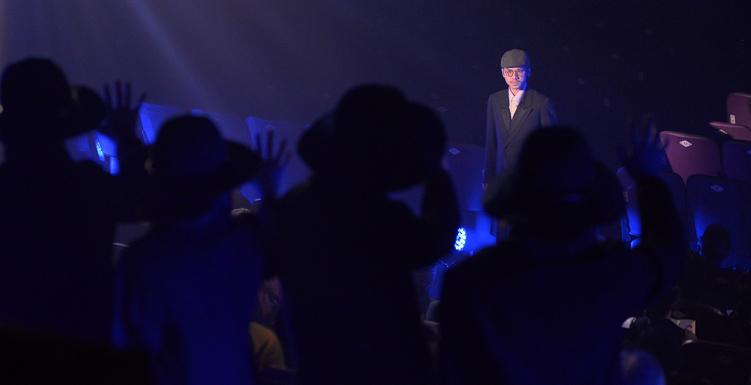

一反在電影院觀戲的經驗,觀眾也即興式的被加入演出行列,諸如從觀眾席背後進場的黑衣舞者們,侵入式的跨越觀眾的座椅,與觀眾的自然身體碰觸,構築難以預知的畫面;又如一身白衣、矇眼的李佩珊,在李侑儀的指引下,讓觀眾依序牽著李佩珊的手,使她安全的凌空踩踏前進。同樣在李侑儀的引導下,觀眾也為舞者們轉換放在觀眾席座椅上的台座。可惜的是,這些畫面都是點到為止,不知是因為觀眾太羞澀,還是引導的方式需要調整,每次的舞者與觀眾互動,都顯得有些僵硬,未能發展更深層的交互作用。

影片的拍攝、剪輯與播放,應是整場演出中,製造懸疑氣氛的主要推手,也有緩和緊張情緒的功能。尤其在末段,舞者手持迷你攝影鏡頭對著觀眾席拍攝,再將影像傳送至大銀幕時,令觀眾席起了一陣驚喜的騷動。另外,和影片功能等同的應是光效,包括強力投射的綠色光束、灰冷空虛的極度藍光及低量定點照射的昏黃光圈,都是強化感官知覺的靈魂。但是,在影片和光效的雙重放送下,難免分散對舞蹈的關注,視覺的焦點在忙碌轉換時,常錯過部分片段,也會有訊息過多而無法吸收消化之感。

舞蹈的部分,無論是火焰般的紅衣女子、神秘的黑衣人或孤寂的白衣女,顯然都在嘗試擺脫固舊的肢體語彙。動靜之間,似舞非舞,說戲也非戲。但可確定的是,她們正試圖開啟一扇新扉,雖然可能還須臨門一步,卻可見如已跋涉萬里般的塵顏霜貌,逐漸開展成熟的獨特風格。就連近年加入的新進舞者何佳禹和林佳璇,也逐漸展露融入稻草人風格的表現。就此順帶一提,雖然舞者的流動率難免讓舞團忙亂,但也是塑造新血的契機,對於舞團而言,新人換舊人也未嘗不是件好事。

整體上看來,《今日‧事件》稱不上是驚世鉅作,卻可謂為稻草人現代舞蹈團的另一佳作;雖然聲稱懸疑,其實內蘊溫暖情懷;也可說是一場舞蹈與聲、光、戲、影相互牽制的糾纏下,拼貼出的舞蹈蒙太奇。或許,這是一場讓老觀眾與老戲院續緣,讓諸多不曾走進老戲院的年輕觀眾認識老台南的舞蹈演出;或是,從舞蹈與影像的交疊中,讓年輕人進入老年人的視界(世界),預先看看多年後的自己,可能看到的世界。

總之,身為半個台南人,雖說各行各業的起落興衰不斷輪替,仍然衷心期盼「今日」不會成為往日,也期待再見「今日」與羅文瑾及稻草人的下一個「事件」。

《今日・事件》

演出|稻草人現代舞蹈團

時間|2016/05/27 19:30

地點|台南市今日戲院