楊禮榕(專案評論人)

私領域創作的集合體

《天竺》以唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟凈等《西遊記》角色為基礎,以四位演員為個別主創,創作四個獨立場景,再加上終場四人合體的西遊記樂團暨唐三藏喪禮作為高潮。《天竺》的核心與西遊記沒有太大關係,而是將西遊記角色的「個別課題」,作為演員自我創作的命題。準確的說,是唐三藏和「高偉哲的死亡」、孫悟空和「楊迦恩的勇氣」、豬八戒和「徐浩忠的戀愛」、沙悟凈和「洪唯堯的自我追尋」。因此,這場集體創作的重點無關西遊記的戲劇性或象徵性,而是四位劇場創作者個別的、私密的個人課題的集合體。

中二的美學:帥氣地閒聊、笑謔與徬徨

中二的美學是將「帥氣」作為最高指標,以閒聊、笑謔與徬徨的青春作為一種展演。唐三藏暨高偉哲的死前願望,是奧斯卡獲獎、回憶錄和喪禮上有樂團。這些願望都在模擬狀態下獲得假定的滿足,觀眾既是與表演者閒聊打屁的朋友,也是熱情的為奧斯卡最佳演員得獎者喝采的觀眾,也是喪禮的家屬暨來賓,忙著寫輓聯、主持喪禮和三鞠躬答謝。孫悟空暨楊迦恩則參加了一場孫悟空角色的徵選,又跳又演又唱,竭盡所能的將表演的能力和潛力展現出來。聽從徵選導演的任何指令,只為了抓住絲毫的獲選機會。這場徵選者是猴子、徵選的角色是猴子,徵選者被當作猴子一樣耍的徵選,製作人甚至提出十七年的斷絕家人聯繫的訓練條件。雖然情節略為誇張,仍大致表達出以演員為志向者的決心,以及在親情、家庭關係中的撕裂與掙扎。

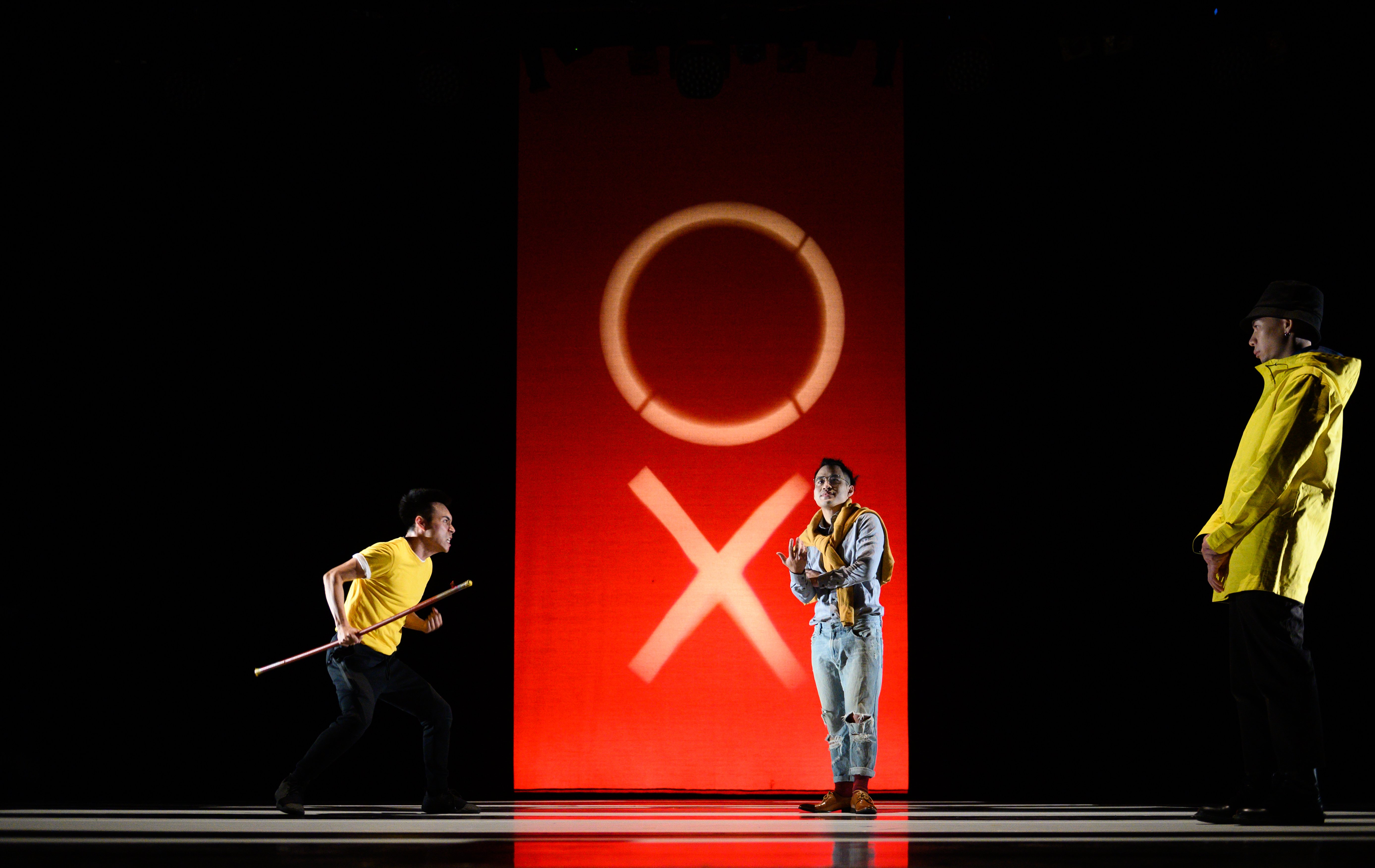

豬八戒暨徐浩忠透過一連串問題的篩選,選中一名女性觀眾。兩人在觀眾熱烈的視線和鼓譟中,一起歷經了「我全身的動脈上寫滿了你會說出的任何數字」、「我用uber eat猜中任何你想吃的美食」等等暨帥又傻的小魔術,甚至進行了「為你掛起一顆劇場燈」、「喜歡什麼顏色我都為你打亮」、「共貼一道馬克」等劇場人專屬的小浪漫。沙悟凈暨洪唯堯則在黑暗中表演,僅透過手電筒打亮自己,在幽微的光影與計時器的響聲中不斷地消遣自己。在臉上貼水電膠帶當作鬍子,和自己的影子對戲又說尷尬,為曾經精心餵養卻怕得拿去扔掉的蠶卵道歉,並數度在黑暗中將自己脫個精光。作為觀眾的我們,則不斷使用笑聲來回應表演者的幹聲連連。終場的西遊記大樂隊暨唐三藏喪禮,四人脫去日常感服裝,換上了西遊記角色的造型,拿起了吉他、貝斯和爵士鼓組。在唐三藏的遺願:「我的葬禮上有樂隊表演,而我是主唱」的伏筆下,在大型演唱會的華麗燈區中帥氣的彈唱起來。《天竺》將閒聊與打屁作為主要的觀演模式,笑謔和自嘲成為主要的表現方式,徬徨與孤寂感則是貫穿全場的最終情感。

徬徨與孤寂的觀與演

應援的觀演關係。《天竺》將中二視為美學,難以定義是帥氣還是傻氣地,集體將自我展現出來。唐三藏的死亡、孫悟空的勇氣、豬八戒的愛情與沙悟凈的尋找自我,在中二的美學前提下,展現帥氣又傻氣的姿態、孤寂且徬徨的情感,卻難以和觀眾有更多層次的交會。雖然有非常多的現場互動,卻是一種類似支援前線遊戲的「應援」,觀眾忙著為表演者喝采、鼓譟等團體氣氛性的互動。其中並沒有觀眾的思辨或選擇問題,甚至可以感覺到預先建構的情節腳本,實在難以定位為打破觀演關係或參與式劇場。《天竺》透過聊天、打屁與自嘲來展現日常的、私密的個人困境,形成一種自我展演和觀眾應援的觀演關係,演唱會結尾的結構更加深了觀演關係的距離感。雖然破解了劇場的第四面牆,卻讓作品對現實生存問題的抵抗力道,在觀眾的表層友善的應援,以及熱烈而殘酷的笑聲中消解殆盡。

私領域的公共性

私領域下的劇場公共性。與主流戲劇將演員代入某種文學的、編劇為主體,富含象徵性、隱喻性和社會性的角色不同,《天竺》藉由劇場空間和戲劇角色,將演員的個體和私領域展現出來,相當程度融合了演員個人經驗、意圖與表現,將社會問題的視線集中在個人之上。將私領域展現和認同作為一種劇場美學來展現,從而間接反思當代與青年的生存和社會問題,意圖將劇場的政治性從公領域轉向私領域。雖然私領域的展現似乎難以和非特定大眾有更深層的交會。

《天竺》的當代性意義,並不在於集體創作、涉及當代議題或探討社會問題,也不是加入現代樂團或使用uber eat等潮流,而是過份大方地將私領域作為一種美學來展現,恰恰體現當代青年的生存日常。這些私密經驗即便不是表演者的個人經驗,至少也是共同創作者的私人經驗,更至可能是創作團隊的共同經驗。

《天竺》

演出|進港浪製作

時間|2019/11/14 19:30

地點|臺北藝術大學舞蹈廳