榮興客家採茶劇團於2014年的城市舞台,第一次搬演莎劇《背叛》;五年後於國家戲劇院再次改編莎士比亞四大喜劇之一的《皆大歡喜》為《可待》,然而這次的表演型態與2013年於國家戲劇院演出的《霸王虞姬》「三下鍋」的表演方式相似,藉由跨界、跨文化、跨劇種,改編創新,又不失傳統戲曲的四功五法框架,將客家戲曲再次推向新的表演風貌。

莎士比亞的喜劇《皆大歡喜》、《第十二夜》,皆為描寫溫柔美麗、堅毅勇敢的女性,衝破重重阻礙,最終獲得愛情勝利,歌誦自由戀愛的愛情及反束縛的社會主張。然而《可待》並未完全改編《皆大歡喜》而是藉由其故事主軸進行延伸,《可待》於劇中另創一個架空歷史的「鄔酉國」與「紫嬃國」。鄔酉國戰勝後,紫嬃國遣嫁雪蓮公主,議和鄔酉國的國王,然而國王對於小青梅竹馬長大的梅劇團優伶心妍,彼此互有好感,但彼此從未表達內心的想法。於是,一為想要擺脫命運束縛的安排,得到屬於自己幸福的雪蓮公主;另一則為只能把思念放在內心最深處的心妍,兩位女人之間如何解決情感糾葛,並處理內心帶來的憂愁、寡歡、思念、掙扎及衝動。

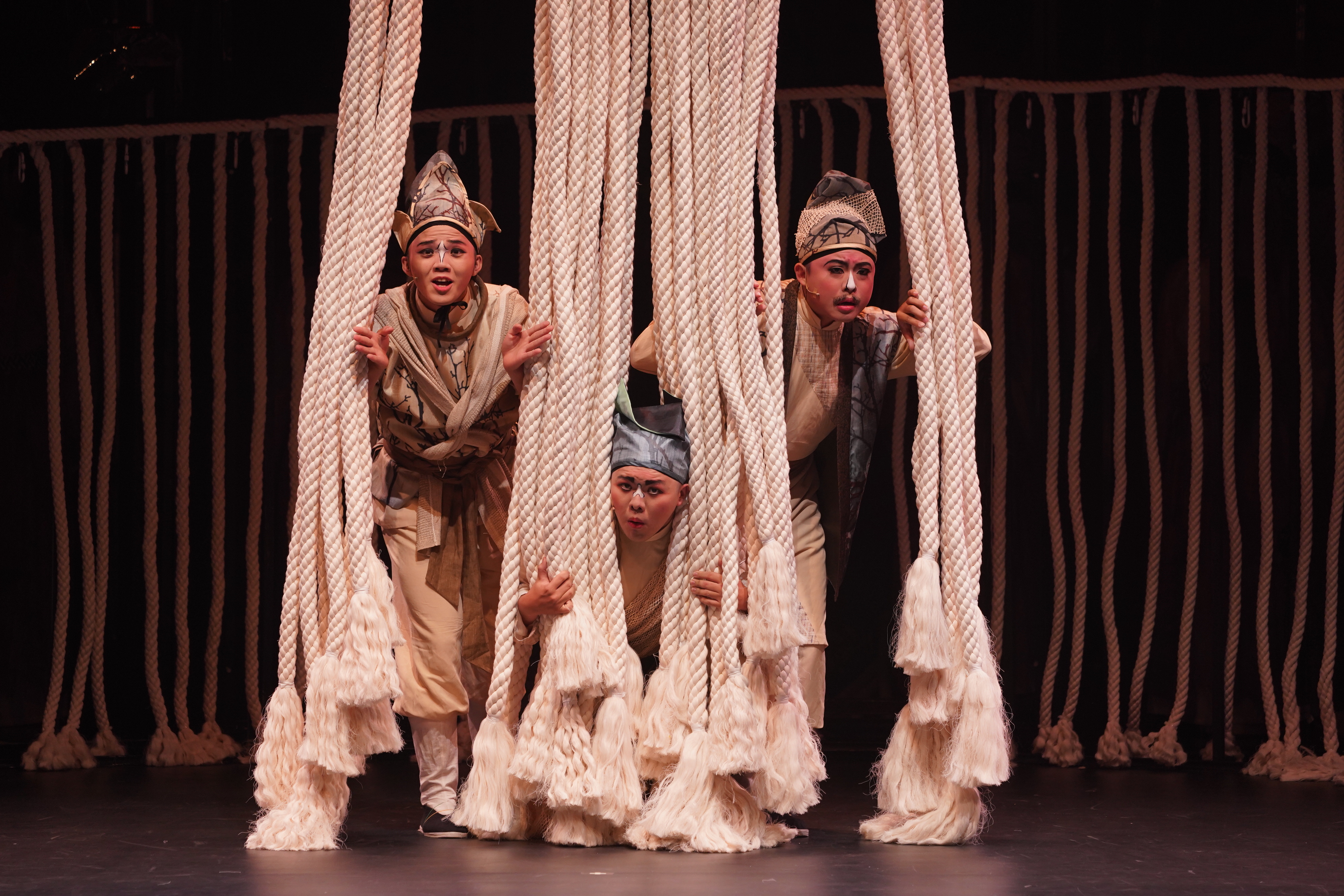

開演一景貫穿整場,舞臺設計為具有垂吊感的粗大白繩索,開場舞運用戲曲的四功五法,讓演員與白繩索合二為一,不斷將繩索重疊、纏繞、扭曲,象徵某種束縛的寓意及糾葛。由舞臺設計可見,導演想帶給觀眾一種沉重又搖擺不定意象,時而扭結,時而纏繞。美中不足的是,過多的演員同時在舞台上進行動態的舞蹈,易造成視覺上的混亂。在開場舞結束後,一景到底,直接接續到亞登森林,以綢吊演員扮演森林中的精靈,有如《仲夏夜之夢》的精靈般,帶有神秘的色彩。

更有意思的是,《可待》第四場〈觀情〉,將莎士比亞的經典「戲中戲」手法,運用與外戲相互呼應。「劇中劇」由京劇、客家戲、歌仔戲、亂彈戲、高甲戲的魁儡丑等多劇種,以丑角串戲而成,以詼諧逗趣的插科打諢,不斷打破劇情塑造出的憂鬱及哀愁氣氛,讓喜劇增添了耐人尋味之神韻。

三下鍋(京劇、客家戲、歌仔戲)的形式,已經令觀眾大飽眼福,《可待》利用劇中劇,更加發揮「三下鍋」的功能,將經典濃縮,分別演出亂彈戲的《情奔仲夏夜》、歌仔戲《辛貞女》及京劇《皆大歡喜》。高甲戲的魁儡丑,以肢體模仿提線木偶,不但讓丑角增添了另一種喜感外,又增添了獨特的丑角表演形式。

「戲中戲」為《可待》最重要的手法,既展現臺灣傳統戲曲之風貌,也可從戲中戲之橋段,看見臺灣客家戲吸收其他劇種後的成長,並且成為客家戲日後強壯的養分。客家戲仍是發展中的劇種,這幾年不斷搶救即將失傳的亂彈戲,希望能從老藝人的口傳心授上,完整的記錄下來,近幾年客家戲也有不同的表演型態盛行,例如客家歌舞劇、客家音樂劇等,甚至還有劇場性質的客家戲劇,但目前在學界仍以客家戲概括所有的客家語相關性的戲劇,這幾年漸漸看見客家戲在擴寬表演型態的可能性,不斷跟他劇種碰撞、結合,從其他劇種身上,將自身藝術更加精進!

於是,跨界、跨文化、跨劇種,雖有風險也有難度,但對傳統戲曲又是另一層面的突破,不僅增添客家戲新風貌,也將其推向更多的發展面向。

《可待》

演出|榮興客家採茶劇團

時間|2019/10/06 14:30

地點|國家戲劇院