《魔笛》由於具有童話色彩(其實骨子裡是反童話),所以經常被處理得熱鬧花俏,尤其常被改編成兒童劇。一開始就有噴火巨龍,後面還有三道試煉(包括水與火),太陽與黑夜的爭鬥,夜之后的兩段花腔更是膾炙人口。

彼得.布魯克(Peter Brook)的《魔笛》與原劇名不同,其實是《一支魔笛》,意味著這不是原始的「那支魔笛」,而是選擇之一。迥異於原始歌劇變化多端的場景與氣氛,布魯克的編制只有一台鋼琴,演員在更自由的速度調控下,無須嘶吼,觀眾便可清晰聽見歌聲的細膩情感轉折。不但樂團削減,劇中角色也刪去不少,歌隊不見了,三侍女不見了,三天使也不見了,甚至噴火惡龍也只剩一根竹棍。

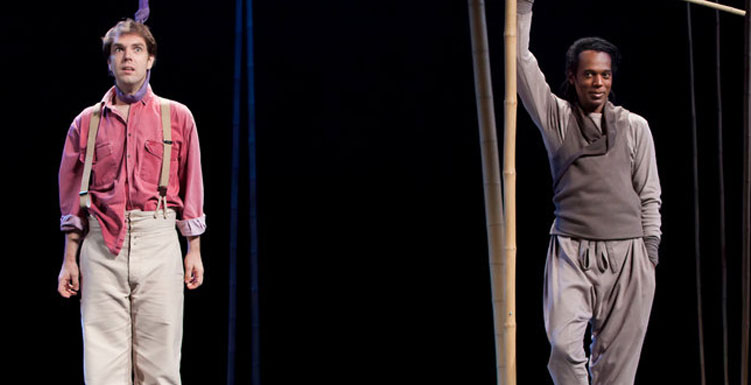

演員的服裝十分素樸,彼此之間幾無差別,只靠言行建立角色形象。場景依賴舞台上的一群竹竿建立,不管是荒野、牢籠、地道、神殿內外,挪動幾根竹竿,便可以示意出來。沒錯,「示意」不但是這次舞台裝置的重要觀念,也是布魯克對於表演的主要策略。觀眾看不見實體,反而被催動想像,像小孩玩家家酒遊戲,在空蕩蕩的舞台上,看見了不存在的事物。

這和商業劇場熱中追求的機關布景奇觀,當然大異其趣。置之死地而後生,回歸到表演的重心,也就是演員。演員負責一切陳設的更動、角色的變化、情節的推展,一切的成敗,都在演員身上。《魔笛》的演員,好整以暇,不疾不徐,從頭到尾都似帶著一絲莞爾、一點會心,從容地完成了這個故事。所有的性格塑造都不走極端,夜之后從凌厲的女王,還原成失落的母親;連色膽包天的警衛,也在聆聽魔鈴後的獨唱中,變得醉意可掬得俏皮起來。

當然也可以說他們的詮釋太溫吞,衝突太陽光,輕輕一觸,就雨過天青。沒有人激動過,即使劇中有兩個尋死場景。布魯克玩的是樂高遊戲,不是躲避球。退休前的布魯克眼中的「人性」,不像憤世嫉俗的莫札特,反而更接近莎翁的《暴風雨》,選擇高高舉起、輕輕放下,用寬諒的眼光面對紛爭與仇怨。這種情懷,和全劇的簡約美學,可以說相輔相成。去掉了布景服裝、樂團編制,也去掉了世界的重量。雖然一點都不像大家習見的熱鬧兒童劇,但卻讓觀眾安安靜靜地一起跟著返老還童,願意相信純真與善良仍然統御世界。當最後魔笛不見時,觀眾其實都知道是被演員順手藏起來,但還是願意跟著演員的眼神,相信它是在空氣中消失了。布魯克展現了劇場可以和觀眾共構魔法的能力。然而,迷人的是劇場手法,而不是手法所展現的那個後面的真實世界。

《魔笛》

演出|彼得.布魯克/巴黎北方劇院

時間|2012/03/08 19:30

地點|國家戲劇院