碧娜.鮑許(Pina Bausch,1940-2009)與瑪莎.葛萊姆(Martha Graham,1894-1991)所編的舞作都相當觸動人心,《巴勒摩・ 巴勒摩》(Palermo, Palermo)具劇場性(theatricality)與故事性。

一、視覺意象強烈,含性與裸體,先鋒前衛實驗性質高

打破劇場慣例:如火、抽煙、槍響、水、狗、地面遍撒垃圾,呼應戰後殘破紛亂。舞蹈動作突破傳統美學觀念,舞者說話、獨白,與第一排觀眾互動。鮑許不隱諱加強情色、裸體、男女兩性相處、男舞者著女裝等裸露身體特色。不論視覺、肢體、語言,皆明顯大膽前衛挑戰觀眾對保守、傳統、習慣的舞蹈觀念尺度。

二、性別

複雜面向的舞者由拜瑞寧(Andrey Berezin)演出(仿如集義大利黑手黨(Malfi )+扮裝皇后( drag queen) +性虐待與被虐待者(sadomasochist)眾多面向)。 赤裸上身,穿細黑高跟鞋,弔帶短褲,掛一咖啡色動物毛圍巾(於臀部交叉打結),肩披拿著彎曲長蛇(象徵性)與手持蘋果(或象徵禁果)。

他雖開槍象徵義大利黑手黨的權勢與力量,但在鮑許剝除其外衣下,或許有幽暗幽微不為人知的一面,如塗指甲油、男同性戀扮裝皇后般,煙視媚行地慢慢扭動身體由左前舞台媚視觀眾環顧全場走到右前舞台,再走回來,交叉雙腿坐下,仍看著觀眾。我認為這是典型鮑許標記,打破成規,既「反男性凝視」(against the male gaze),又反轉觀眾的窺視(reverse the audience members’peeking)。

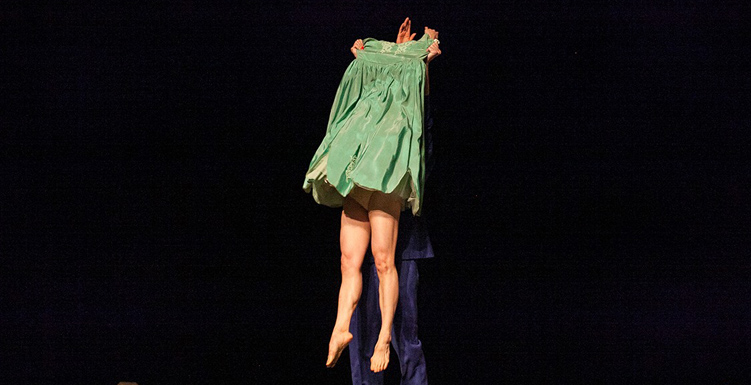

以兩種男女相處模式極端來對比。一女(歐美面孔)強悍頭到尾指使兩男 vs. 另一女子(亞洲台灣女舞者Tsai-Chin Yu余采芩著黑長衣裙)符合父權制度下大男人們對柔順女性的期待,則被眾男簇擁呵護。相對其後強烈視覺意象,此女舞者拿出一裝水的長寶特瓶,夾放在兩腿胯下,此象徵如男人陽具,打開保特瓶開口,水在半空中以一弧度流洩而下,如男子如廁動作。或許隱喻外表柔弱女子,內心陽性氣質與反抗霸權一面。

三、互文指涉

鮑許舞作有許多片段精心設計,互文指涉。如有一男舞者在舞台右後方,燈光微暗,將衣服脫掉,裸身以坐側背面望向觀眾的角度,恰是望向以上那位複雜面向男舞者先前坐的位置。

如貧富不均的議題即有好幾景相互映照。以潘娜黛蘿(Nazareth Panadero)重複強調說:”This is mime.”「這是我的」。另一景水由眾人接。以及另一景如宴會場景般,持玻璃高腳杯,穿晚禮服女子,任意將水撒出,強烈對照前景有一女於餐廳點一杯水卻被女侍者以其信用卡額度低而不賣水給她。資本主義下有些富人浪費揮霍,但有些窮人卻連基本維生的水都無法獲得,資源分配不均,額外諷刺。

此舞作使用突破常規的特殊劇場手法與身體展演方式,除舞台、服裝設計吸睛,天空佈景撒下咖啡色粉塵的視覺景觀頗美。雖林懷民擔憂沒有了鮑許之後的烏帕塔舞團前景,但我想即使鮑許已逝去,烏帕塔舞蹈劇場仍有鮑許遺贈留下經典舞作legacy與多位資深舞者傳承,「哲人日已遠,典型在夙昔」。如結尾一男舞者口述寓言,迄今仍不斷祈禱,舞團未來與人類世界的一切,都在進行式持續不斷發生中,即使如「潘朵拉的盒子」打開,但還有最後一項東西留給人們--希望。

《巴勒摩.巴勒摩》

演出|烏帕塔舞蹈劇場

時間|2015/03/06 19:30

地點|國家戲劇院