簡韋樵(專案評論人)

《百年之囚》並不是一場「表演」,而是重複著一段段歷史與政治情境。全程皆矇住「參與者」雙眼,在沒有場景、展演、視覺符號、集體感知之下,逼著我們參與者透過自身肉體去經驗島嶼上的傷痕,並想像與回應著那些不可回復的悲劇。少了觀(spect-),我們不再是被動的「觀者」(spectator),也不再是主動參與劇場的「觀演者」(spect-actor)【1】。

經過一次次的模擬及再現、扮演及體驗,我們彷彿擔當前人的生命接續者,一下被當作日據時代的慰安婦、皇民化時期的台灣人,一下成為了白色恐怖下的左翼分子、黨外運動的民主自由信奉者,一下又是被國家與主流社會集體霸凌的性少數者、少數族群等等,宛如我們身體與這座島嶼相互依偎,這些創傷的記憶以迸發式地返回、反芻,延異為沉浸式的「演者」(actor)。作品的演員與工作人員反而成為了觀眾,一旁觀看著我們「演者」的來去,奇妙地反轉了演員和觀眾的關係美學,以及主體和客體的界線。

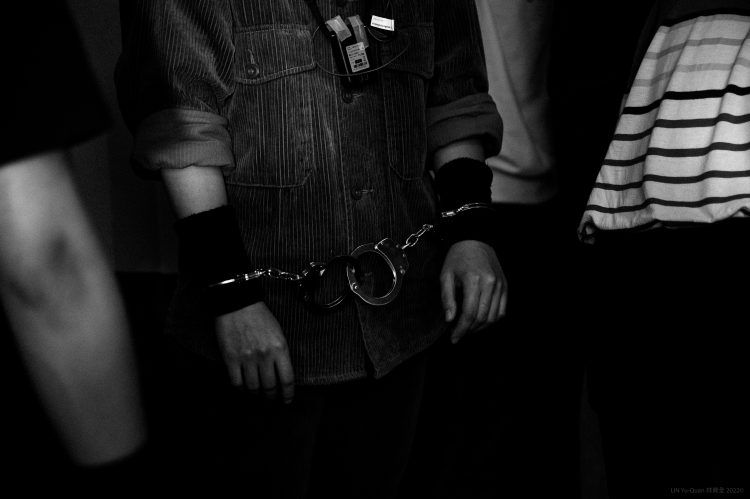

百年之囚(黑眼睛跨劇團提供/攝影林育全)

「被」參與者劇場?

當我被蒙上雙眼,戴上手銬,完全不知兩廳院戲劇院的五樓空間到底有多大,裡頭的團隊有多少人。【2】在不可預測性下,唯一只能把身體交給了在背後操控我四肢的演員,使彼此互為唯一確認的主體,相依為命。換言之,沿途我近乎都採取「被動」狀態緊跟著表演,被捲入這場沉浸式的體驗之中。演員全程拖著我的身體,要我坐下、蹲下、逃跑及扮演各種「行動」。包括要扮演在太平間摸著陳文成遺體,以及扮演湯英伸時拿起刀刺進乾洗店的不良雇主,還有扮演與國家機器朋比為奸的警總線民楊蔚,在身上偷別錄音器出賣朋友等。這些片段場景中的「行動」,皆不是我自己「主動」的選擇,而是跟我同行的演員在替我做的「行動」。「他」到底是我的枷鎖,還是救贖的力量?

在行走的過程中,過往事件一樁樁地迅速襲來,幽閉晦暗帶來的恐懼與好奇不斷交織,還來不及深切與悲傷之際,下一齣悲劇又在上演,倏忽即逝,暈眩感隨之而來。而潛藏於我的內心之聲喊著:「為何我要一直被這樣被操控著?」,「為何我要屈從於非我的操縱?」當參與者被捲入於歷史的洪流,卻又逃不出過往的夢魘,不斷地重複歷史現象,卻也無能去改動暴力的景況,只能被迫犧牲於當時的體制之下。

百年之囚(黑眼睛跨劇團提供/攝影林育全)

然而,在無法掌控自我、預知自我行動的情況下,不管我們遭受到外界多大的暴力,我卻毫無膽怯退縮,因為緊跟著我的演員保護著我的安全。在「共同經歷」龐大苦難時成為我最大的後盾,幫我抵禦任何的挑釁與攻擊。甚至我能感受到肉身緊密相依的親密感和陪伴的力量,彼此的呼吸聲與心跳聲此起彼落。進而我在內在卻形成極大的矛盾感:我應該要體會劇中的不自由、未知的驚駭,還是體會演員給我舒適的信任感與安全感?

我該成為行動者,還是卒子?

前段筆者使用「演者」一詞,來形容《百年之囚》的參與者們。相較於自由自在、動能強烈的「觀演者」,「演者」的震驚體驗都是從被引入的歷史情境中感受而來,整段旅程沒有演者逼迫、誘導、喚起、刺激、挑撥等可能,我們接受了雖身處當年場景之外,卻依舊被迫做出與前人一樣的行動。當身體承受極大痛楚時卻只能暗自忍受,難以產生新的回應與抵抗,更無開創革命契機。當我們看見歷史瓦礫碎片時,以肉體去理解、操心威權及現實社會留下的傷疤,但毫無行動的我們該怎麼脫離自身陷入迷茫的痛苦?似乎在這場歷史風暴中形成茫然無知、此路不通的狀態,單單只停留在苦難的單向思維,那我們該怎麼讓痛苦的身體在當代社會擁有解放的動力?當生命被褫奪最基本的生存尊嚴,尤其在接近尾聲,被銬在病床上時,被任意擺佈時,我們似乎也只能束手就擒於當下,放棄掙扎。

百年之囚(黑眼睛跨劇團提供/攝影林育全)

演出的最後,參與者們被綁在病床上不停地轉圈,像是掉進縈繞不去的傷痛迴旋裡。當我與其他參與者們共同經驗了直接的迫害和暴力,像在以「紀念碑式再現」去哀悼創作者想哀悼的歷史人物。當我們去感受的那些脆弱不安的複雜生命,單單感覺到「痛」的敘事,就會離歷史創傷更近一些嗎?當「痛」背後的脈絡性與複雜性被隱蔽於人權迫害的議題裡,記憶這段歷史的方式顯得蒼白。至少,《百年之囚》從個體體感出發,迫使我們以最純粹的身體經驗社會的病徵,在當代充斥各種「新」媒體的劇場中,尋找一種反視覺、反科技觀察路徑的可能。

註釋

1、保羅・弗雷勒(Paulo Freire)的「解放」教育思考影響了波瓦在探討民眾劇場(People's Theatre)「觀眾」的概念。若將觀者(spectator)與演員(actor)的結合成觀演者(spect-actor),便打破了台上與台下的角色界線,既是平等、也能讓下層位階保有批判與行動的能動性。參自波瓦(Augusto Boal),賴淑雅譯,《被壓迫者劇場》,新北:揚智,2000年。

2、(編按)《百年之囚》演出前會寄發同意書給觀眾簽署,提及劇中有較為親密的肢體接觸。於演前安排專人向觀眾說明,演出中對於身體接觸有任何不適都可直接跟身邊的演員反應。進場前觀眾被告知使用物件包含手銬、眼罩、耳機以及肢體碰觸等,不同意者可以退票。

《百年之囚》

演出|周翊誠、黑眼睛跨劇團

時間|2022/1/29 14:00

地點|國家戲劇院五樓