文 吳岳霖(2024年度駐站評論人)

《內海城電波》是在「台南建城400年」的框架下進行創作。於是,與大型戶外歌仔音樂劇《1624》相仿的部分,如日本與荷蘭的相爭、鄭氏王朝的建立、西拉雅族人的現身等元素再次以「複數」的方式意圖體現史觀,【1】藉此認識我們身處的這塊土地。有趣的是,《內海城電波》直接「建城」,運用虛構的「內海城」容納所有歷史碎片,構成來自陸地的卡鮑與漂泊海洋的夏隆間、不被卡鮑族人祝福的愛情為主線的奇幻故事——無論是內海城、或分別代表陸地與海洋的卡鮑、夏隆,似乎也都與台南、乃至於台灣呼應。整體來看,曲折且高潮迭起的通俗情節、完滿而皆大歡喜的結局,讓《內海城電波》擁有眾人共賞的節慶氛圍,調節歷史詮釋可能產生的嚴肅。

故,《內海城電波》體現的是:在「混搭拼貼」與「指向內部」的技術下,表現出「複數觀點」與「節慶氛圍」的高度混合表現。

混搭拼貼:用基本設定的荒謬去指涉當下

坦白說,《內海城電波》與歷史間的關係非常薄弱,無論是前述提及的日本、荷蘭、明鄭等統治者角度,抑或是劇中出現的地方傳說、文化遺址、歷史事件與人物等都以「非線性」的狀態放入虛構的內海城裡。於是,內海城內所發生的種種雖都由歷史元素組成,卻缺少更精準的前因後果,以及有效的時序關係,僅是用於劇情發展的混搭拼貼。

所謂的「歷史劇」非得考證到鉅細靡遺,任何錯誤、或虛構也被允許,給予戲劇詮釋的空間(況且歷史的真實性本就可被懷疑);至於(絕非歷史劇的)《內海城電波》的處理方式明顯是「刻意」且「有技術」的將歷史「虛構化」,且製造出可被指認、卻又確認失效的詮釋位置。

這種混亂確實造成對焦歷史、追求邏輯過程中的痛苦。但,誇張化的表演、卡通化的表現(特別像是套著蕃薯布偶裝的角色出現)、RAP等音樂元素的加入後,多少稀釋掉了認真的必要,更融入全劇營造的荒謬裡。因此,若接受《內海城電波》「非邏輯」的架空史觀後,對我而言,就很能深刻感受其中的節慶狂歡。

這種荒謬性多少也折射出我們的現況。

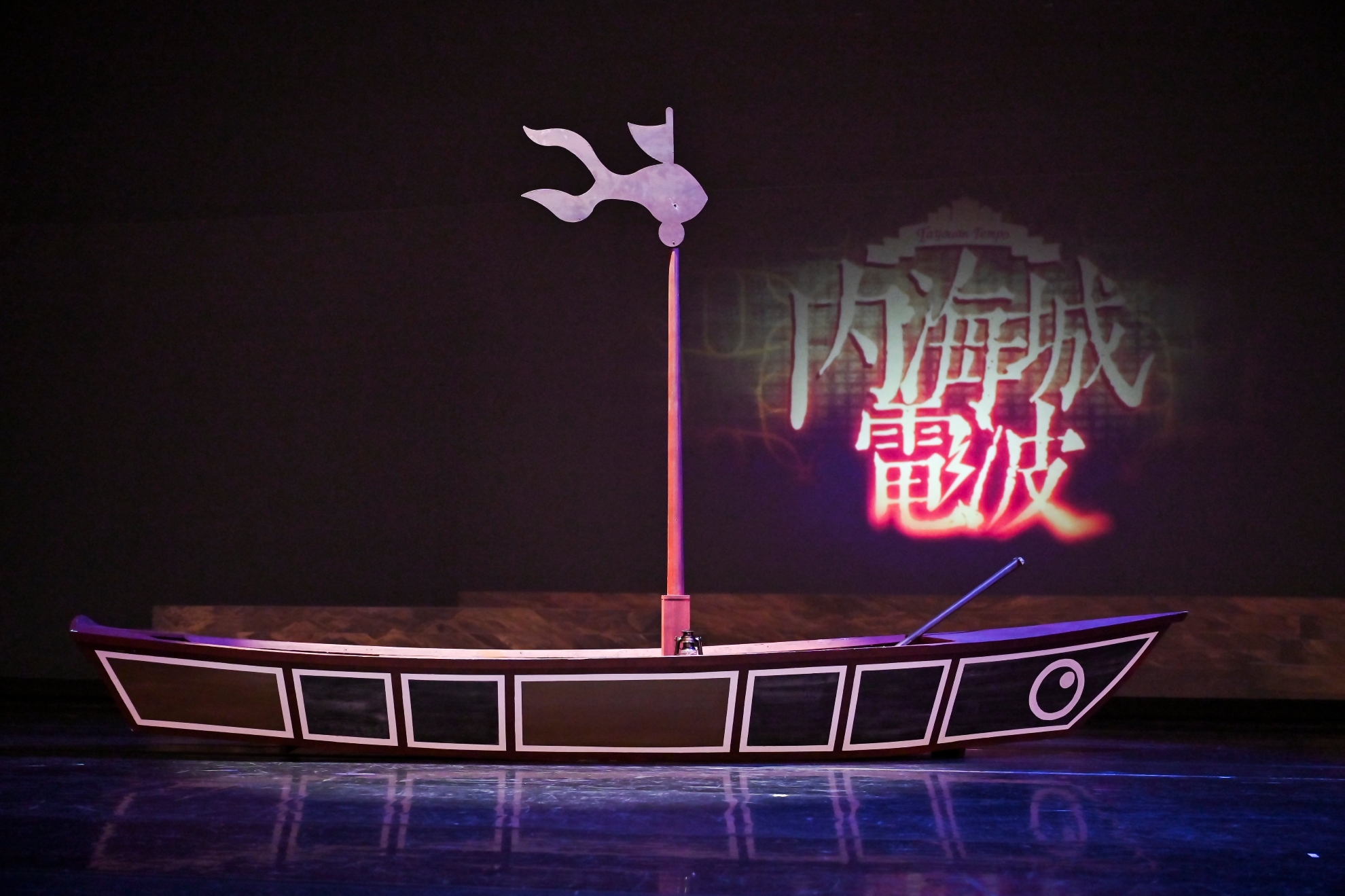

內海城電波(台南人劇團提供/攝影劉人豪)

面對自身歷史,要不是遺漏、遺忘,更有可能是不曾出現在視野裡頭(不被收納於教科書、或是在單一史觀的框架中)。好不容易拾回的歷史與知識碎片,卻往往斷裂、並缺乏足夠寬廣的系統建構。只是,我們會感受到《內海城電波》的內海城是荒謬、是不合邏輯的,卻往往不會認知到自身對歷史的認識同樣也是荒誕且缺乏梳理的。

只是,《內海城電波》如此處理歷史,究竟會造成歷史建構的更為混亂、更加碎片化?還是會讓人在混亂裡頭,去追索所有歷史線索的線頭與線尾,更完整建構自身的觀點?不得而知。

比較大的問題可能是,混搭拼貼下的內海城本體,成為全劇的唯一重點,導致《內海城電波》有「主線情節工具化」的情況。也就是說,夏隆與卡鮑的愛情故事看似貫穿全劇,且啟動內海城情節,最終卻像服務內海城內所有事件的鑰匙,開啟、然後關閉,並無更深刻刻畫。更甚者,內海城內部情節多半有頭無尾,諸如雪子假死案、漢生醫院的火災事件等,每每攸關主角之一的卡鮑,卻仍缺少鋪陳與後續處置,導致全劇劇情亦呈現碎片化。

指向內部:屬於台南人的娛樂化設計

另一方面,《內海城電波》更充滿屬於台南人的「內梗」,將觀眾族群極度指向台南人,可視為該劇將「台南400」節慶化的表徵,亦是一種技術。

舉例來說,除將林投姐、運河奇案等台南民間故事「人物化」與「情節化」,串接劇中其他劇情,並構成至關重要的轉折;更多出現在充滿笑料的自白、對話、歌曲裡頭,像是眾所皆知的內梗「台南甜」。至於,更多更「內」的內梗的出現就可區隔「台南人」與「非台南人」的觀眾群體,接收到截然不同的效果與反應。

前述拼貼出來的狂歡感,也在此脈絡下更顯合理化。倘若《內海城電波》本就是將「台南400」視為一種慶典,而非史觀詮釋、知識建構等面向的強化,那麼偏心於台南人,慶祝屬於台南人的台南400也無不可,藉此構成《內海城電波》自我定位的觀演供給。不過,指向台南人的同時,《內海城電波》仍有全面建構知識化的想像,最明顯的是可被視為主題曲的〈內海城之歌〉,將台南所有行政區編織入歌詞裡,由MC JJ演唱。這些詞彙的不易演唱,確實造成該段落亦不易聽懂,反倒是作品企圖相對明白。

只是這也形成《內海城電波》某種詮釋上的矛盾,源於混搭拼貼下的虛構,讓內海城看似台南、卻也不完全是台南——也就是,我們會在內海城看到「所有的」台南,卻不一定是有脈絡的「全面的」台南,甚至有因果倒置的可能。杞人憂天的擔憂是:這會否造成對台南、乃至於「台南400」的認知落差?

內海城電波(台南人劇團提供/攝影劉人豪)

當然,還是得說一句:一部戲要不要承擔這種重責?

《內海城電波》雖企圖高度技術化「複數論述」,來混合「節慶氛圍」的娛樂效果,達到另一種說故事的模式,但也因技術操作而凸顯技術本身的無能為力,顯露任何命題作文都可以出現的矛盾與難處。

娛樂,還是重要的。

如果還糾結於《內海城電波》所涉及的邏輯、指涉等問題,娛樂本身還是會被作品在操作範圍內的「不可得」與「不可能」糾纏,無法獲得足夠愉快的觀戲體驗。我認為,屬於台南人的快樂,還是最重要的吧!

注解

1、關於《1624》的「複數」呈現可參考吳岳霖:〈意圖強調的複數,難以安撫的不安《1624》〉,表演藝術評論台。

《內海城電波》

演出|台南人劇團、影響.新劇場

時間|2024/06/02 14:30

地點|臺南文化中心演藝廳