人們公認,嚇唬孩子是不好的,但桑達克相信孩子早就懂得感到害怕,他們渴望看到有人以驚悚的方式呈現出他們的焦慮。因此,桑達克的許多作品介於遊戲和恐怖之間,在那引人入勝、純屬幻想的空間,你由於看見了最深的恐懼而笑了出來,而那些恐懼也在最深和最高的層次展現樂趣;桑達克並不是把恐懼驅走,而是與之嬉鬧,樂在其中。

--Katie Roiphe著/吳芠譯,〈莫里斯.桑達克〉,《不要靜靜走入長夜》

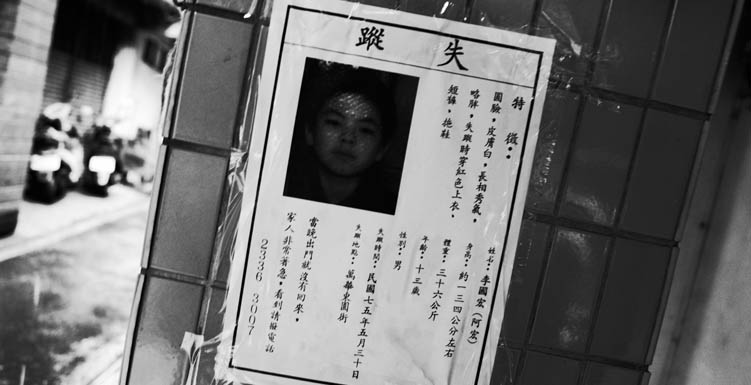

最後一站,我們從隱巷的圖書館抽出莫里斯.桑達克(Maurice Sendak)的童書,戴上耳機,聆聽《Outsider over there》。一位聲音聽起來很年輕的媽媽,正在和她親愛的女孩說著,Ida出發尋找被地精偷走的妹妹的故事。桑達克的童話從不溫暖,甚至比許多給大人看的故事還要魔鬼、晦暗,《其境/他方》中的90年代失蹤兒童李國宏,不知道是不是也在那一年被精靈偷走,放逐到無父無母的國度?

也是在這最後一站,耳朵聽著這個用了好柔和的語氣說的,殘酷的床邊故事,那種在龍山寺一帶依隨指示移動,視覺與聽覺不斷錯置,非但沒有因而逼近真相,反而越加剝裂的身心分離,卻終於得到撫慰--我終於願意承認,我什麼都不會真的知道。我不(可能)在場。

去年,黃思農的漫遊者劇場首部曲《日常練習:消失的動作》還設定了一個偵探的角色,到了這次,我們連偵探都不是,頂多只能說是在這則尋人啟事外緣遊走,在失憶的邊境慾望真的失憶的遊民吧。失憶是最不可得的,那通常代表人的生命與身體出現重大變故,不管是出於意外,抑或慢性發作。兩者無法分割。在《其境/他方》,我們卻通過了失蹤兒童,感知了城市的失憶。

城市的失憶有時演變為一種排除,如同當我們走出龍山寺捷運站,往龍山寺而去的極短路程,總會先經過老人與無家者聚集的艋舺公園;當我們縮在宮廟一角,聆聽投幣式電話中的談話時,身後,許多人正在為了各種事情燒香求神。看似聚集的一群人,其實各自遁入私密的禱念的時間,希望的空間。這是城市的日常,城市使人們相聚,也打散人群。

因為視覺與聽覺在移動中不斷的錯置,咖啡館裡滿佈雜亂訊息的筆記頁、在龍山寺取的籤(第三十九首下下)、藥材行的聆聽以及桌上的藥材,這些「物」明明充滿了絕望,卻因而轉化為重新閱讀城市的索引。於是,這不是一場為了一個觀眾而做的演出,而是連觀眾也要拋下的演出。這是演出的死亡,卻換取了城市新地理的創生。用一個孩子的失蹤換取。

《其境/他方》

演出|黃思農與再拒劇團

時間|2017/06/09 14:30

地點|台北市龍山寺地區